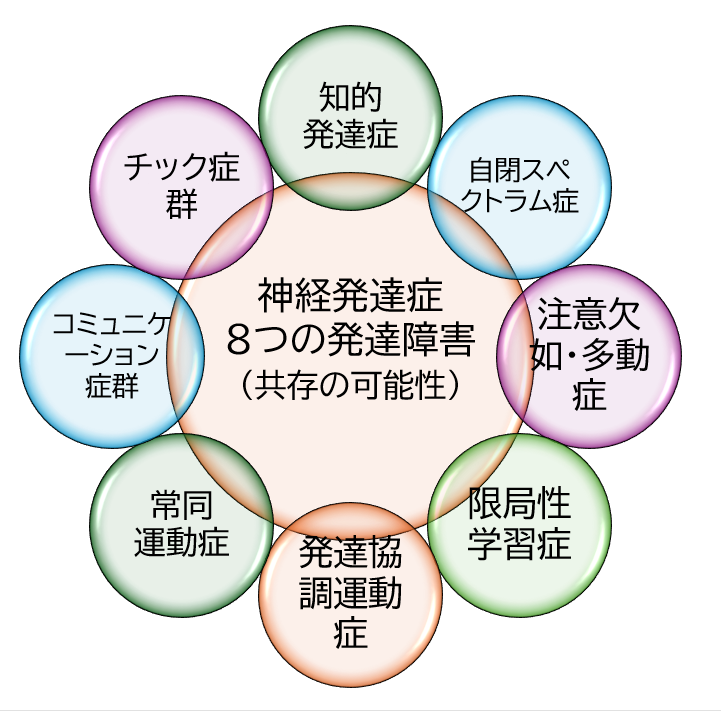

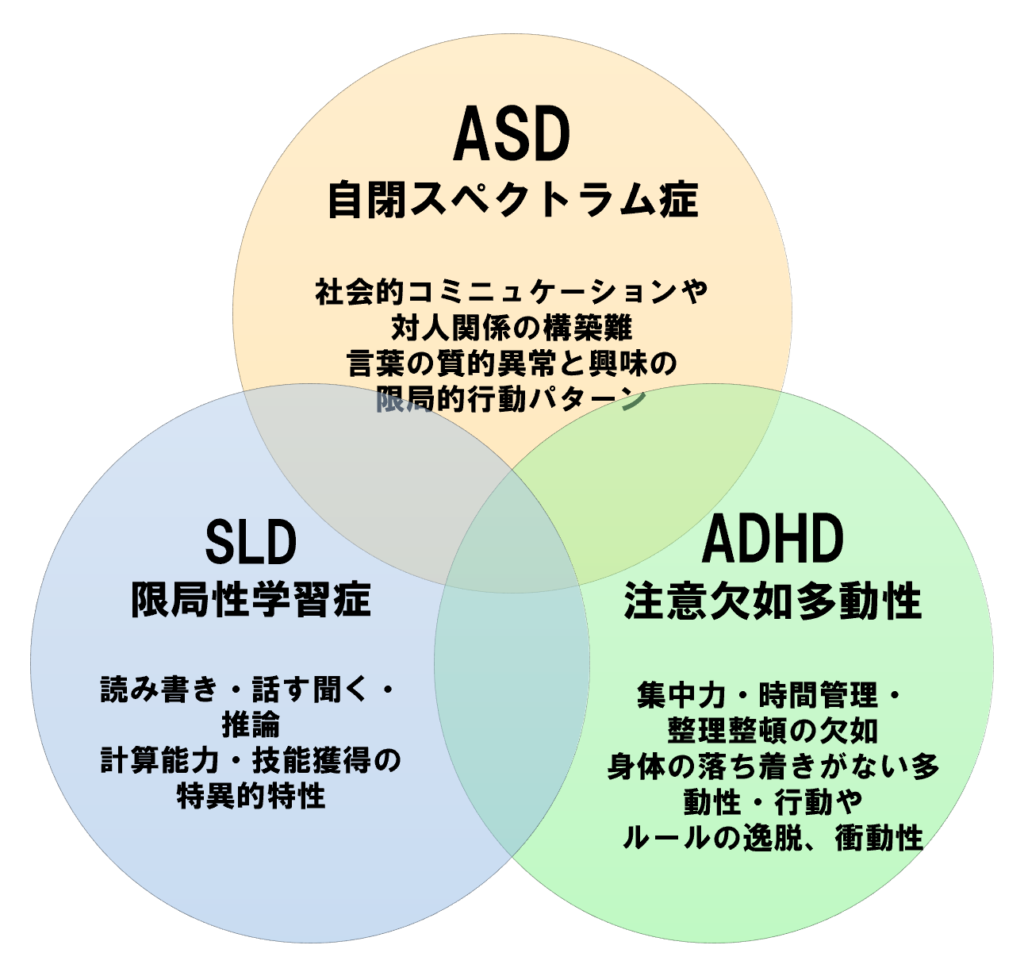

発達障害の多くはASD/ADHD/LDに属していますが、「8つの障害/症群」であり、発達協調運動障害、常同運動障害、コミュニケーション症群、チック症群、そして知的能力障害も含まれます。

神経発達症群(発達障害)(neurodevelopmental disorders:NDD)は幼児期には症状が軽度であったため診断されずに、成人期に社会参加することで症状が顕著になることがあり、また人間関係の問題が精神的ストレスを強く感じたことで症状が増悪し現れることもあります。時には自分で気づかなくても周りの人に指摘されて自覚することもあります。

神経発達症群は遺伝要因を主とした発達の段階で生じる障害の分類であり、主要な8つの知的発達症、自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症、限局学習症、発達協調運動症、常同運動症、チック症群の発達症害の概要を示します。

- 自閉症スペクトラム障害(ASD)

社会的相互作用の障害、コミュニケーションの障害、反復的な行動パターンや興味関心の制限などが特徴の発達障害です。(以前は広汎性発達障害のグループ概念で下位分類は自閉症・アスペルガー症候群・レット症候群・小児期破壊性障害などとしていた)- 特徴:

- 社会的コミュニケーションや対人関係の質的な障害

- 限定された興味、反復的な行動様式

- 知的レベル:正常~低下(知的障害の併存例もある)

- スペクトラム:重症度は人によって大きく異なる

- 特徴:

- 知的発達症(知的障害)(ID)

生まれつきまたは幼少期に獲得された原因により、知的機能(認知、理解、思考、判断能力など)の発達に遅れがある状態を指します。知能指数(IQ)が70未満であることが一般的に定義されています。さらに、概念的、社会的、実用的領域で日常生活において適応が困難である状態かに注目します。- 特徴:IQ(知的能力)が70未満で、概念的、社会的、実用的な適応機能にも明らかな障害がある。

- 発症時期:発達期(通常は幼児期)

- 重症度:軽度・中等度・重度・最重度に分類される。

- 注意欠如・多動障害(ADHD)

注意欠陥、過活動、衝動性の3つの症状を持つ状態を指します。注意力や衝動抑制の障害が主な特徴となる神経発達障害の一種です。主な症状としては、注意散漫、集中力の低下、衝動的な行動、多動性などがあります。- 特徴:

- 不注意(集中できない、忘れ物が多い)

- 多動性・衝動性(落ち着きがない、順番を待てない)

- 発症年齢:12歳以前

- 成人期まで持続することも多い

- 特徴:

- 限局性学習障害(SLD)

読み書き・計算・表現力など、特定の学習領域において習得・発達に障害がある状態を指します。この障害は、一般的な知的能力や教育的な機会に問題がないにもかかわらず、ある特定の学習領域において著しい困難を抱えることが特徴です。- 特徴:

- 読み書き、計算など学習の特定の領域に困難がある。

- 知的能力は正常で、知的障害とは異なる。

- 例:読字障害(ディスレクシア)、書字表出障害、算数障害(ディスカリキュリア)

- 特徴:

- 発達協調運動障害(DCD)

幼児期や学齢期において、基本的な運動能力や身体的な協調性が発達遅延や障害を示す状態を指します。具体的には、手や足の使い方の不器用さや、運動の制御や調整がうまくいかないなどがあります。これにより、スポーツや運動競技、書字、日常生活での動作などに苦労することがあります。- 特徴:

- 手先の不器用さ、運動動作のぎこちなさ

- 書字や運動での遅れ、転倒しやすさ

- 特徴:

- 常同運動障害(SMD)

外見上は無目的な運動(手を振る、噛む、身体を揺する、頭突き、爪噛み、指しゃぶりなど)を反復し、社会的、学業的活動が阻害されるような、特定の動作を繰り返し行う癖のようなことが特徴的な状態を指します。また、言葉の常同言語症や情動姿勢症の特性も反復です。- 特徴:

- 手を振る、体を揺するなどの反復的な運動を無目的に繰り返す

- 自傷行為を伴う場合もある(頭を打ちつける等)

- 特徴:

- コミュニケーション症群(CD)

コミュニケーションの遅れ、言葉の理解・使用の障害、発音障害などが特徴的な状態を指します。言語、話し方、聴覚のうち、一つまたは複数の機能が障害されている状態を指します。具体的には、発語や理解、言語表現、声の質や量、話し方のリズムや速度、聴覚処理などが問題となります。- 特徴:

- 言語の習得、理解、産出、使用に困難がある

- 発達性言語症:言語症の症状

- 発達性語音症:語音症の症状

- 小児期発症流暢症:吃音/どもり

- 社会的(語用論的)コミュニケーション症

- 特徴:

- チック症群(TD)(TS)

突発的な筋肉の痙攣や無意識的な癖のような動作(チック)を引き起こす疾患群のことです。神経系の発達異常により、繰り返し発生する不随意運動(チック)や、それに伴う発声チックが主な特徴の神経発達障害です。チックは、目をまばたきしたり、首を振ったり、肩をすくめたりする動作や、咳き込んだり、喉を鳴らすような発声などがあります。- 特徴:

- 突発的で反復的な運動チックや音声チックが見られる

- 主な分類:

- トゥレット症:運動チック+音声チックが1年以上

- 持続性(慢性)運動チック/音声チック症

- 一過性チック症

- 特徴:

- 他の神経発達症群(その他・特定不能)

- 典型的な分類に当てはまらないが、神経発達の障害が認められるケース。

- 「その他の特定された神経発達症」「特定不能の神経発達症」などの診断名が用いられる。

- 発達障害の概念と自閉スペクトラム症

- 注意欠如・多動症

- 限局性学習障害と3つの発達症のまとめ

- 発達性協調運動症は不器用さを感じている

- チック症とトゥレット症の理解

- コミュニケーション症群の症状

- 無目的な運動の反復は常同運動症

- 知的発達症の診断基準の理解

◆ 特徴のまとめと留意点

| 項目 | 特徴 | 留意点 |

| 発症時期 | 主に乳幼児期〜学童期 | 成人になって気づくこともある |

| 原因 | 遺伝要因が強く、環境も影響 | 多因子的 |

| 知的水準 | 知的障害を伴うもの・伴わないものがある | 高IQでも発達特性がある |

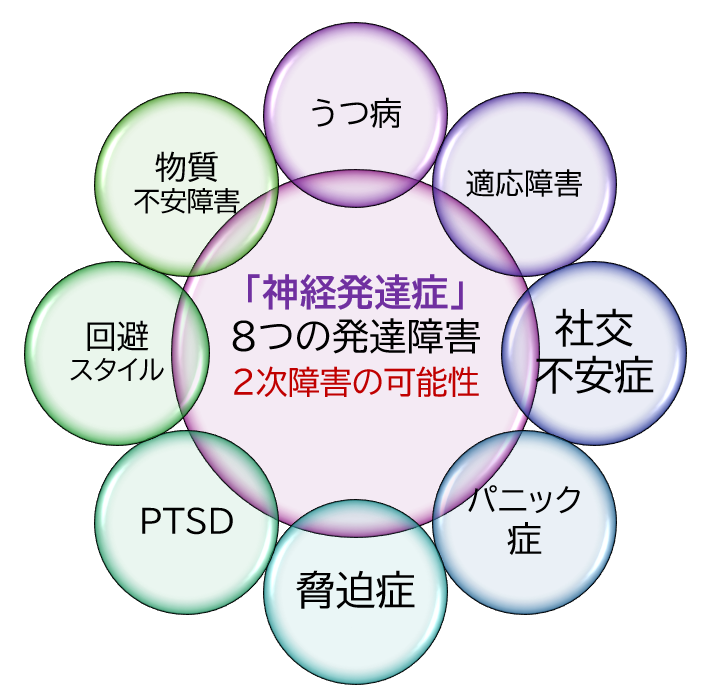

| 二次障害 | うつ病、不安障害、適応障害など | 青年期~成人期に顕著になる |

◆ 支援の重要性

神経発達症群は「治す」よりも、特性に応じた理解と支援が最重要です。本人の困り感に寄り添い、家庭・教育・職場での調整(合理的配慮)や心理的支援が、生きづらさを和らげる鍵となります。

大人の発達障害の特性:3つの生活領域に注目した見方

大人の発達症群は、人間関係のトラブル、職場でのトラブル、疲労感、過敏性など、様々な生きづらさがあります。また、自己肯定感が低くなったり、自尊心が傷ついたりすることもあります。二次障害としてうつ病、不安症群、強迫性障害など、他の精神疾患との合併することが多いとされています。

【1】社会的場面での特性

| 特性の傾向 | 行動・状態の例 | 関連しやすい診断 |

| ■ 暗黙のルールが理解しにくい | 空気が読めない、場違いな発言、表情が浮かない | ASD |

| ■ 優先順位が立てにくい | マルチタスクが苦手、仕事の順序が混乱する | ADHD |

| ■ 規律に過敏/柔軟性が乏しい | 曖昧な状況が苦痛、変化に適応しづらい | ASD |

| ■ ミスが多い/忘れ物が多い | 書類の提出忘れ、時間の見誤り | ADHD |

| ■ 感覚の過敏・鈍麻 | 職場の音や匂い、光が強いストレスに | ASD, ADHD |

| ■ ルーティンにこだわる | 決まった順序でないと落ち着かない | ASD |

【2】コミュニケーション場面での特性

| 特性の傾向 | 行動・状態の例 | 関連しやすい診断 |

| ■ 自分の興味に集中しすぎる | 一方的に話し続けてしまう | ASD |

| ■ 相手の気持ちや意図の理解が難しい | 遠回しの表現が伝わらない | ASD |

| ■ 話が飛びやすくまとまらない | 会話が逸れていく、結論が見えにくい | ADHD |

| ■ 話すタイミングがつかみにくい | 被せて話してしまう、沈黙に耐えられない | ADHD |

| ■ 感情の表出が乏しい/過剰 | 感情を抑えられない、逆に反応が薄い | ASD, ADHD |

【3】生活(自己管理)場面での特性

| 特性の傾向 | 行動・状態の例 | 関連しやすい診断 |

| ■ 時間管理が苦手 | 遅刻、締切破り、予定を立てられない | ADHD |

| ■ 片付けが苦手 | 家が散らかる、物の管理ができない | ADHD |

| ■ 身体の感覚に気づきにくい | 空腹や疲労に鈍感、無理しやすい | ASD |

| ■ 食事や睡眠が不規則 | 昼夜逆転、過集中で食事を忘れる | ADHD, ASD |

| ■ パターン化された生活を好む | 予定変更に強いストレスを感じる | ASD |

| ■ 緊張・不安が強く過敏 | 通勤・人混みが非常につらい | ASD、不安障害の併存も多い |

◆ 全体的な見方と支援のポイント

- 「できる時もある」ことに注意

- 一見「できているように見える」時もあるため、周囲に理解されにくく、自己否定感を強めやすい。

- 「何ができないか」ではなく「何が困っているのか」を見る

- 特性=障害ではない

- 本人の困り感や周囲とのズレによって「障害」として現れる。「環境」との関係で見ていくことが大切。

- 生活上の失敗を「性格」ではなく「特性」と捉える

- 周囲が求める「普通」とのギャップ

- 暗黙のルールや阿吽の呼吸のような文化的前提に、本人が対応しきれず「やる気がない」と誤解されることが多い。

- *環境調整(合理的配慮)で「困り感」を下げる工夫を

- ストレスによる二次障害のリスク

- 過剰適応・マスキング(仮面をかぶって頑張り続ける)によって、うつ、適応障害、社交不安症、パニック症などを併発するケースも多い。

- 可能なら、当事者本人と共に「自分の取扱説明書」を作る(見通しと予測が安心につながる)

ASD/ADHA/SLDの統計より

発達障害は発達障害支援法においても、自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症、学習症その他これに類する脳機能の障害と定めています。このページでも取り上げたように発達障害の多くはASD/ADHD/LDに属しています。そこで、まとめとしていくつかの統計を示させていただきます。

在宅の発達障害の統計人数と成人前と成人後の統計

厚労省の「平成28年生活のしづらさなどに関する調査」では、医師から発達障害と診断された人数は48万1千人と推定され、障害者手帳保持者は76.5%で非所持者は21.4%でした。

神経発達症群(発達障害)は小児期に診断されると思う方も多いと思いますが、実際は医師からの診断によると0〜19歳までの患者の診断は46%で20歳以降に診断された54%を下回っていました。小児期に気付かれない理由のひとつには知的発達症群が必ずしも伴わなくても良いということと、近年は個人のパーソナリティ(個性)も尊重されてきていることも背景にあるものだと思います。そこで、大人になり発達障害、または発達障害に併発された他の障害で生きづらさが増して専門機関に相談に訪れて発覚することも増えてきていることだと思います。

発達障害の男女比率は男性が69%でおおよそ2:1女性が30%でした。

このことからも大人の発達障害を抱えて、生きづらいまま生活している人が多いことが分かります。

発達障害の通常学級による指導を受ける児童生徒数は9年で6倍に増加

総務省行政評価局の平成29年の評価の結果報告を受けて文部科学省が「通級による指導を受けている児童生徒数のうち発達障害(自閉スペクトラム症、学習障害、注意欠如・多動症)の調べで児童数は次のような推移がありました。

| 障害別 | 平成18年 | 平成27年 | 比率 |

| ASD | 3,912人 | 14,189人 | 3.6倍 |

| LD | 1,351人 | 13,188人 | 9.8倍 |

| ADHD | 1,631人 | 14,609人 | 9.0倍 |

| 合計 | 6,894人 | 41,986人 | 6.1倍 |

このことからも発達症の認知が進み、小中学校の通級による指導も可能になってきていることが分かります。

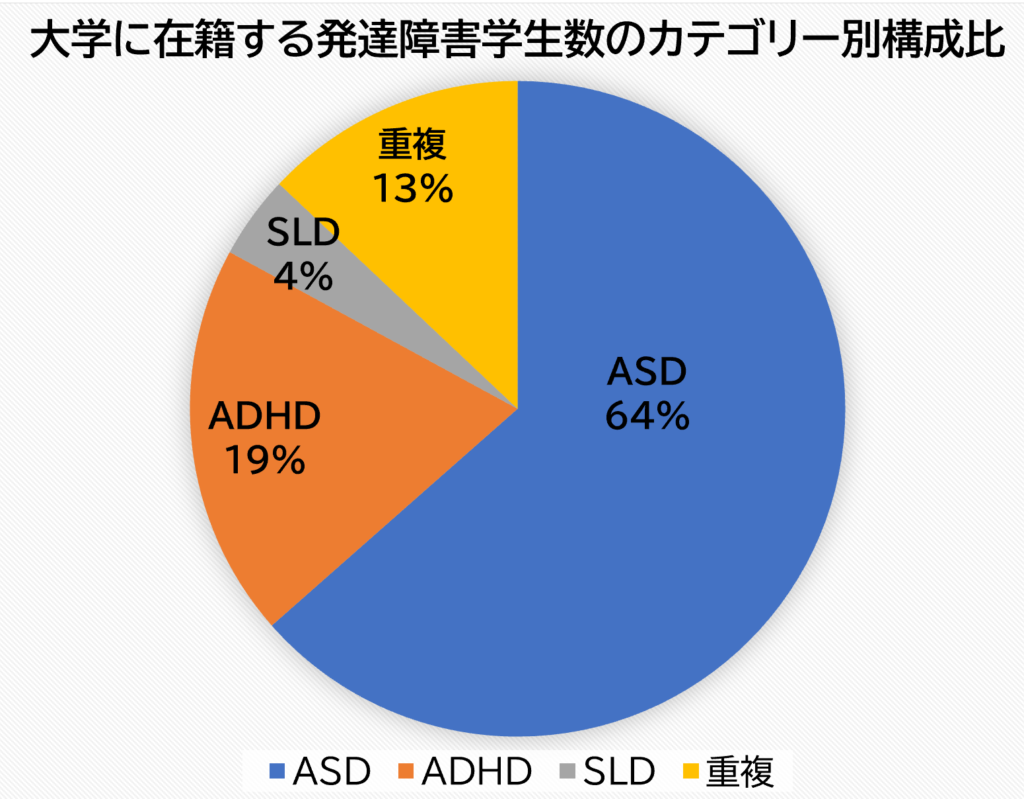

大学生の発達障害のカテゴリー別構成比

平成28年、信州大学学術研究院教育学系教授:高橋知音氏による発達障害学生の課題の統計のカテゴリー別構成比では、次のような人数の構成となっています。

ASDが6割を超えてADHDが約2割でSLDは4%です。もちろんSLDは重複に含まれている可能性が高いですが、十分な障害への認知が無いのでは、としています。

先ほどの「通級による指導」の統計では、教師の診断は信憑性に欠けるところもありますが、ASDとADHDと差がない比率になっていることから、成人後にはSLDの特性を跳ね返すような生活をしているのだとも考えられます。

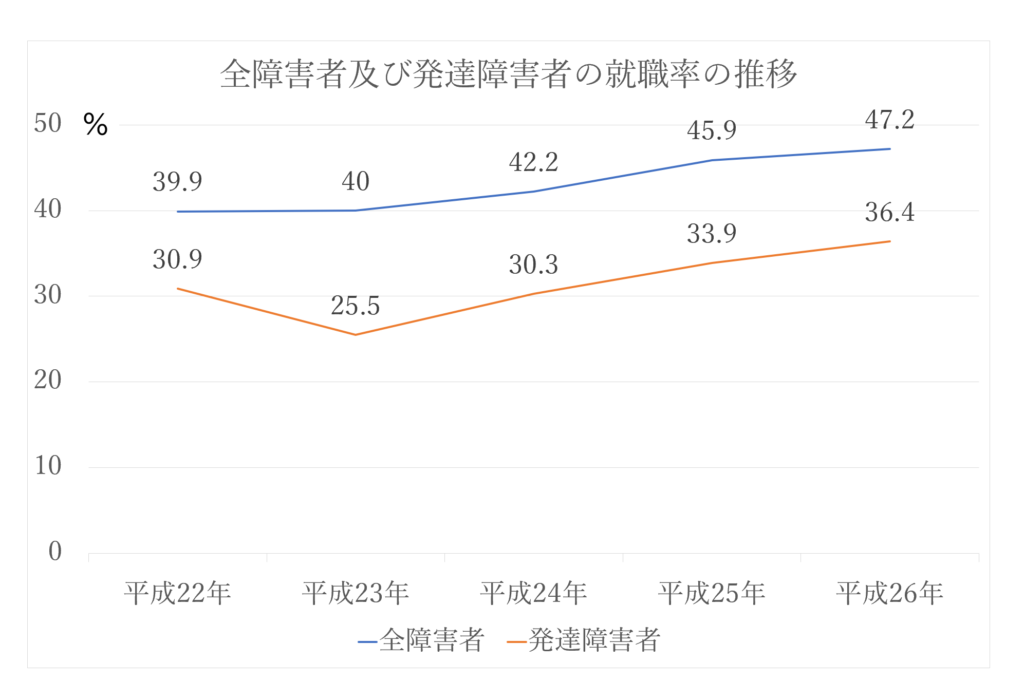

この表は総務省行政評価局が報告している職業安定所における全障害者と発達障害者の就職率です。全障害者と比較すると発達障害者の就職率は下回っていますが、次のような理由でポイントが低くなっている状況です。

- 障害者手帳を所持していないと法定雇用率の算定対象とならない

- 発達障害の特性(コミュニケーション能力の問題、強いこだわりがあるなど)

- 事業主の発達障害に対する理解の不足

- 支援対象者が発達障害を受け入れていない

神経発達症の併存率(共存率)と二次障害

神経発達症群の各分類間には高い併存率(共存率)があることが知られており、また、うつ病や不安障害など他の精神疾患との併存もしばしば見られます。神経発達症同士の併存とその他の精神疾患との併存について、臨床的に重要なポイントをまとめます。

◆ 神経発達症の8分類同士の併存について

▶ 併存が非常に多い代表例

| 主診断 | 併存しやすい神経発達症 | 説明 |

| ADHD | ASD、SLD、DCD、チック症 | 最も併存が多い。ADHDのある子のうち、約50%以上が他の神経発達症を持つ。 |

| ASD | ADHD、SLD、知的発達症、DCD | ASDとADHDは60〜80%の高率で併存するとされる。 |

| SLD | ADHD、ASD | 注意や実行機能の問題が読み書き困難と関係する。 |

| チック症群 | ADHD、ASD、常同運動症 | トゥレット症はADHDと70%以上、ASDと20〜30%が併存。 |

| DCD | ADHD、SLD | 不注意や協調運動の問題が並存することが多い。 |

▶ 併存の実態

- 神経発達症群は多くの場合「単一障害」ではなく「混合的」に現れます。

- たとえば、ADHDの診断を受けた子どもの約50〜60%は、限局性学習症やASDなどの別の発達障害も持つとされています。

- DSM-5でも「神経発達症の重複診断は許容される」と明記されています。

◆ 他の精神疾患との併存について

神経発達症群は、児童期・思春期・成人期のいずれの段階でも、他の精神疾患と併存することが非常に多いです。これを「二次障害」「併存症(comorbid conditions)」と呼びます。

▶ よく見られる併存精神疾患

| 神経発達症 | 併存しやすい精神疾患 | 説明 |

| ADHD | うつ病、不安障害、反抗挑戦性障害、物質使用障害 | 衝動性や失敗体験の蓄積が関係する。 |

| ASD | 社交不安症、うつ病、強迫症、パニック症 | 社会的困難が心理的ストレスを増大させる。 |

| SLD | 不安障害、自己肯定感の低下 | 学習の失敗体験や周囲との比較による。 |

| チック症群 | 強迫症、不安障害、うつ病 | チックに伴う緊張・羞恥・社会的孤立が要因。 |

▶ 年齢とともに変化する精神症状

- 小児期:反抗挑戦性、情緒不安定、チック、不安

- 思春期:自己否定、うつ傾向、対人不安、回避

- 成人期:うつ病、適応障害、社交不安症、パニック症、強迫症、PTSDなど

◆ 臨床での注意点

- 「困り感」や「不適応」が出るのは二次障害からが多い

- 発達特性だけではなく、それに対する周囲の反応や環境不適応が、精神疾患の発症リスクになります。

- 併存症状によって主訴が隠れる

- たとえば、「うつ症状」で来院した成人が実は未診断のASDだったというケースも少なくありません。

- ADHDの過集中や回避が、強迫症や不安症状として見えることもあります。

- 診断より支援の方向が大切

- 多重診断にこだわるよりも、「その人の困っていること」「日常生活への影響」「本人の理解・受容」を重視する支援が必要です。

- 神経発達症群は単独より併存が前提と考えるほうが自然。

- 併存する精神疾患は、環境要因や失敗体験、社会的ストレスと密接に関係。

ASDに併存する精神症状

ASDには様々な精神疾患の併存や精神症状があります。ASDの重症度の適切な評価(主訴、既往歴、成育歴、生活歴、発達歴、家族歴などの聴取と本人の行動観察と面接)の他、併存する精神疾患(現病)の解明があることで総合的な判断や治療方針が立てられることになります。

・注意欠如・多動性症(59%)

・不安障害(40%~84%)・うつ病(2〜30%)

・強迫性障害(37%)・チック症群(8%強)

・破壊性障害(7%)・てんかん発作(5〜49%)

・睡眠障害(52〜73%)・異常行動(8〜34%)

・自傷行動(34%)

【併存率抜粋】

自閉スペクトラム症の特性理解/傅田健三

ASDの有病率は3.22%で88.5%は少なくても1つの発達障害の併存があり、注意欠如・多動症は50.6%、発達性協調運動症は63.2%、知的発達症は36.8%および境界知能は20.7%が併存しています。

ASDの併存0障害11%/1障害29%/併存2障害37%/併存3障害23%となります。

国立大学法人弘前大学発表【調査】我が国の自閉症スペクトラム症の有病率

神経発達症群(発達障害)ASD/ADHD/SLDのまとめ

【神経発達症群(発達障害)への理解】

神経発達症群(発達障害)(neurodevelopmental disorders:NDD)というと、「先天的な脳機能の発達に関する障害であり、幼児期に気づくもの」と思っている方が多くいます。かつては、知的発達症群(知的障害)を併せ持っていると考えられ、小学校や中学校に入る頃には診断されるのが一般的でした。

しかし現在では、神経発達症群には知的発達症群を伴わないケースが多く存在することが明らかになっています。つまり、知的能力に問題がなくても、心理面や行動面に特性が現れる場合があるということです。

【神経発達症群と知的発達症群の違い】

発達症群は大きく分けて以下の2つに分類されます。

- 神経発達症群(心理的・行動的な特性)

- 知的発達症群(知的能力の障害)

これらは同じ「発達症群」に含まれますが、その症状や特性には大きな違いがあります。

神経発達症群には以下の3つの代表的な障害が含まれます。

- 自閉スペクトラム症(ASD)

知的レベルが正常でも、社会的コミュニケーションや対人関係に質的な困難が見られ、興味や行動に偏りがあることが特徴です。 - 注意欠如・多動症(ADHD)

不注意、多動性、衝動性などが主な症状です。 - 限局性学習症(SLD)

読字、書字、計算など特定の学習分野に困難が見られます。 - 一方、知的発達障害は、IQが70以下であるなど明確な知的能力の遅れが診断の基準となります。

【なぜ大人になってから気づくのか?】

神経発達症群は、知的能力が正常あるいは高い場合も多く、子ども時代にはその「凸凹特性」が見過ごされていることがあります。

たとえば、家庭や学校での理解、保護的な環境があれば、得意分野(スポーツ、勉強、芸術など)で補われ、社会適応していた可能性もあります。そのため、本人も周囲もその特性を「性格」と認識し、困り感を持たずに成長するケースが少なくありません。

【社会に出てからの困りごと】

ところが、社会に出ると環境は大きく変わります。職場では以下のようなことが求められるようになります。

- 他者と同じ行動パターンに従う

- 時間・規律・組織のルールを守る

- 見知らぬ他者とのやり取りが増える

- 個人の判断力や実績が厳しく評価される

こうした環境では、これまで気づかれなかった「凸凹特性」が露呈しやすくなります。その結果、周囲との違いや自分の苦手さに気づき、戸惑いを覚えるようになります。

【二次障害としてのメンタル不調】

このような生きづらさが積み重なることで、次のような二次的な精神的症状を併発することがあります。

- ストレス反応

- うつ病

- 適応障害

- 社交不安症

- パニック症 など

これらの症状がきっかけで精神科や心療内科を受診し、初めて神経発達症の可能性が指摘されるというケースも少なくありません。

【まとめ】

神経発達症群は、知的障害を伴わないために幼少期には見逃されやすく、社会に出て初めて困難さが顕在化することが多くあります。個人の特性を「性格」や「努力不足」と誤解せず、適切に理解し支援することが、本人の生きやすさを高める第一歩となります。