自己肯定感など心に問題を抱え「生きづらさ」を感じている方に、メンタルケア対面3時間無料カウンセリングを実施していますが、事例を使って説明します。

精神障害や精神疾患ではなくても、不安感や抑うつ感、ストレス、対人関係の問題、自己肯定感の低さや適応力の問題など様々な悩みや心に問題を抱えている方も多いと思います。その中でも特に「生きづらさ」を感じている方には、メンタルケアとして無料カウンセリングをお奨めしています。

人生には人それぞれの多様性がありますが、問題解決志向、原因結果論が日常生活の価値観となっていることが多く「生きづらさ」を余計に感じてしまいます。時には自身に起きている不条理をわかってくれる相手の存在が「生きづらさ」の解消にもつながり、穏やかな心になるのは確かなことです。この不条理をぶつける相手を心理カウンセラーに試してみてください。

「生きづらさ」へのカウンセリングから、今まで気づかなかった無意識のスキーマや心の歪み、癖、トラウマなどがわかるかもしれません。実際に疾患と意識することがなかった方にも社交不安症や適応症、パニック症、ADHD、うつ病などが疑われることや判明したケースも多くあります。

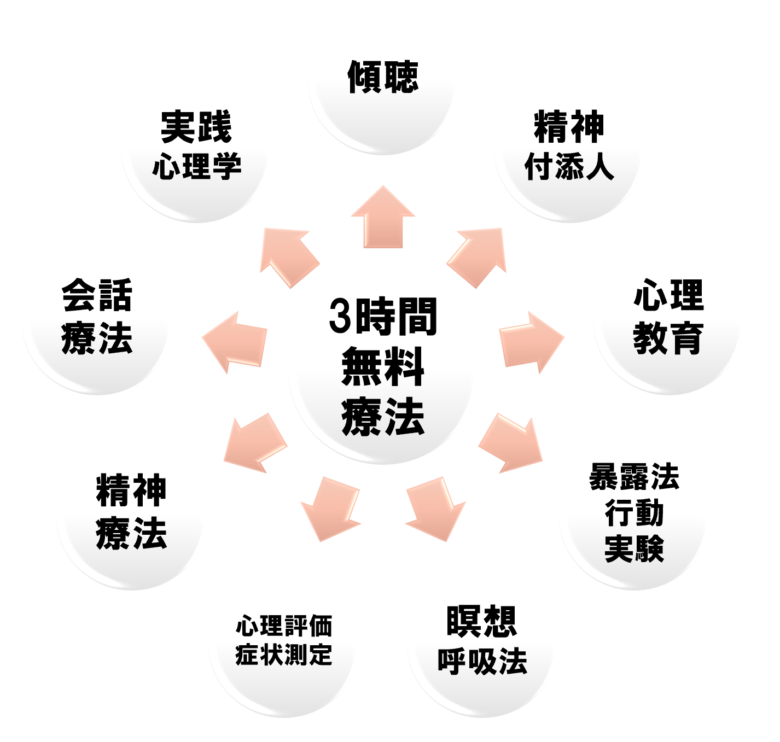

3時間無料カウンセリングでできることは、愚痴や話し相手の「傾聴」、ストレス解消目的の活動への同行や会話療法は「精神付添人」、電車の乗車などの恐怖や社交などの不安へ「暴露療法や行動実験」、自分自身の心理評価や精神テストによる測定「心理評価・症状測定」、集中力や精神安定に「マインドフルネスや呼吸法」、精神疾患の「心理教育」や「精神療法ワーク解説」などが行えます。お時間も対面で3時間ですので、「生きづらさ」についての心理評価や暴露法のワークや呼吸法などの実践、傾聴などのお話も十分にできると思います。

もしも、心理カウンセリングを躊躇している方や、心理カウンセリングの受診する判断がつかない方、カウンセリングの受診サインを見逃していると感じている方は、心理カウンセリング受診サインの自己評価・セルフチェックを行ってみてください。

このページを含め、心理的な知識の情報発信と疑問をテーマに作成しています。メンタルルームでは、「生きづらさ」のカウンセリングや話し相手、愚痴聴きなどから精神疾患までメンタルの悩みや心理のご相談を対面にて3時間無料で行っています。

心に問題を抱えている方々の中で、精神障害や精神疾患がない場合でも、さまざまな臨床症状や生きづらさを経験しています。

次に挙げる臨床症状は、精神的な健康や生きづらさに関連するもので、専門家の支援を受けることで、適切な対処方法や治療方法が見つかる可能性があります。

- 不安感

恐れや不安が支配的で、日常生活に支障をきたすことがあります。一般的な不安障害、社会不安障害、パニック障害などが該当します。 - 抑うつ感

持続的な憂鬱感、興味の喪失、エネルギー不足などが見られることがあります。これは抑うつ障害の兆候かもしれません。 - ストレス

高いストレスレベル、過度なプレッシャー、トラウマによるストレス反応が、生きづらさの原因となることがあります。 - 対人関係の問題

人間関係のトラブル、対人関係の苦手意識、孤独感など、社会的な問題が生きづらさを引き起こすことがあります。 - 自己肯定感の低下

自分自身に対するネガティブな評価、自己評価の低さが問題となることがあります。 - 適応困難さ

新しい状況に適応するのが難しい、変化に対する抵抗があるなど、適応力に問題があることがあります。 - 緊張やイライラ

過度な緊張、怒り、イライラが日常生活に支障をきたすことがあります。 - 身体症状

身体的な症状(頭痛、消化器系の不調、筋肉痛など)が精神的な問題の反映として現れることがあります。これは身体表現性障害と呼ばれているものです。 - 飲酒や薬物乱用

ストレスの軽減や逃避の手段としてアルコールや薬物を乱用しているケースもあります。 - 睡眠問題

不眠症や過度の睡眠、悪夢など、睡眠に関する問題が生きづらさの一因となることがあります。

心に生きづらさを抱えている架空の物語

カフェで働いている32歳・女性・佐々木心海さん:生きづらさの解消物語

ある町の小さなカフェで、毎日笑顔でコーヒーを淹れている心海がいました。彼女は外から見れば幸せそうに見えましたが、心には生きづらさを抱えていました。

心海は子供の頃から自己評価が低く、自分に自信を持てないでいました。他の人は自分を受け入れてくれているように見えても、彼女はいつも「私は何か悪いことをしてしまったのではないか?」という不安に悩まされていました。

カフェの仕事を通じて、心海は人と接することが得意で、お客様からは彼女の明るさと親しみやすさが評価されていました。しかし、仕事が終わり、静かな部屋に戻ると、彼女の心は暗闇に覆われました。

夜になると、心海は自分の過去の過ちや、他の人が自分のことをどのように思っているのかを考え込み、不安にさいなまれます。時折、パニック発作が襲い、息が詰まるように感じられました。

自己評価の低さからくる孤独感と対人関係への不安は、心海の日常生活を困難にしていました。友人たちは心海が何かを隠していることに気付き、心からの支えを提供しようとしましたが、彼女は自分の感情や苦しみを打ち明けることができませんでした。

ある日、心海はカフェのお客様の一人で、心理カウンセラーである鈴木命子に出会いました。命子は心海の不安と抑うつの兆候に気付き、静かに話を聞きながら、サポートを提供したいと思いました。

心海は命子とのセッションを通じて、自己評価を向上させ、自分自身を受け入れることの重要性を学びました。命子の指導のもとで、彼女は自己肯定感を高め、感情を表現する勇気を持つようになりました。

時間と努力をかけて、心海は生きづらさから解放される道を見つけました。彼女は友人や家族との関係をより一層深くできて、カフェでの仕事もより楽しめるようになりました。このことで未来への希望が戻り、暗闇から明るい未来への一歩を踏み出す準備が整いました。

心海の物語は、幼少期から自己評価が低かったことが示唆されていますが、具体的な原因については触れられていません。自己評価の低さや生きづらさの原因は、その人によって異なりますが、幼少期から成人期にかけてのさまざまな要因が影響を与えている可能性があります。

適切なメンタルケアやサポートを提供することで、心海が生きづらさから解放される手助けができると考えます。

実際のクライエントが抱えてきた生きづらさの事例

私の幼少期の家庭環境は 両親と姉と弟の5人家族で す。父は飲食店を経営していて、子煩悩でとても優しい人です。しかし、母は自己中心的で私たちは思い通りに支配され、強いコントロールを受けていました。 子どもの気持ちを理解しようとすることはなく、特に私のことを否定し ていたような気がします。

父は飲食店の切り盛りで朝早くから深夜まで留守がちでしたので、母は父の悪口をいつも言いながら、自分は好き勝手に遊び歩くことも多く、 私たちが学校の試験中でも外泊や家を平気であけたりするような人でした。

しかも、母は いつも私の存在を否定するような発言ばかりで 、一度も褒められるような事はありませんでした。

それでも、不思議なことに本当の愛情も受けられずに、心理的に支配され、実質的には精神的な虐待を受けたにも関わらず、母を理想化し、母に認められようと献身を尽くしてきたといっても過言ではありませんでした。

高校卒業後、会社勤めをするために18歳で上京しました。私は人見知りが強く無駄に緊張しながら仕事をしている中で、私とは正反対な同期の女子は天真爛漫に育った感じで 上司にも臆することはなく、仕事も私に回してくることが多く、いつも定時で帰るような人でした。周りではその女子は仕事が早くできる人だと勘違いしていました。私は争いごとを避けるために、仕事を回されて残業しているとも言えずにいる毎日でした。そのうえ、責任感が強いのか仕事は確実にこなそうと、遣り繰りしながらでも頑張っていました。

3年後、疲れ果て会社を退職しましたが、このことがあったからなのか、母親の影響なのか、人と向き合った時 「自分は人の存在価値を認めることができない」また、「人に期待した分だけ裏切られることが怖く、すぐに引っ込んでしまう」というような事を自覚していて、他人を頼ることもなく自分を肯定することもできなく、自分を見失い自信を喪失していて、人と正面から接するのが恐くなってしまいました。

これでは、今後も良好な人間関係は築けないと思い、この生きづらさを何とか解決したいと思っています。

心に生きづらさを抱えている物語は、具体的な深層には触れていませんが、幼少期から自己評価が低かったことが示唆されています。また、実際のクライエントが抱えていた生きづらさの事例には、母親の自己愛性や自己中心的、支配的問題があったことが、仕事のあり方にも影響を及ぼしいる事例でした。どちらにも共通する原因の関連性は次のようになると考えられます。

- 愛着の問題

- 幼少期の親子関係が不安定であったり、安定した愛着が築かれなかったりすると、自己評価の低下や不安が生じる可能性があります。母子関係や親子関係にトラブルがある場合、これが影響を及ぼすことがあります。

- トラウマ

- 幼少期に虐待、家庭内暴力、性的虐待、両親の離婚、大切な人の喪失などのトラウマ体験は、自己評価を低下させる要因となり得ます。これらの経験は感情的な傷を残し、成長に影響を与えることがあります。

- 社会的圧力

- 社会的期待や同調圧力によって、自己評価が低下することがあります。他人と比較して自分を劣った存在と捉えることが、自己肯定感を低下させる要因となります。

- 学業や職業上のストレス

- 学業や職業上のストレス、パフォーマンス不安、仕事での困難な関係などが、自己肯定感を低下させることがあります。

- 文化的・社会的要因

- 文化、価値観、性差、社会的期待などが、自己評価に影響を与えることがあります。また、文化的な背景や社会的環境が、自己肯定感に影響を及ぼすことがあります。

- 遺伝的要因

- 自己評価や心理的な健康に関する遺伝的な要因も存在していた可能性があります。

3時間無料メンタルケアでできること

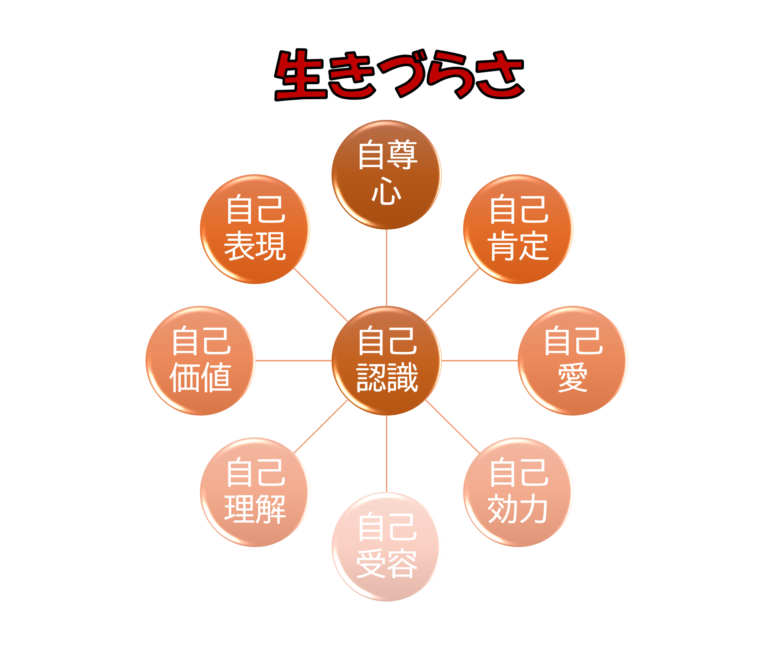

生きづらさを抱える人は、過去の経験や社会的な圧力などによって精神的な苦痛を感じ、抑うつ症状を呈することになります。自己認識は過去の経験に基づく思考や感情のパターンに影響を受け、過去の傷つきやトラウマが引き起こす自己認識の歪みによって、社会での人間関係や自己表現に悩みを抱えてしまいます。

心に生きづらさを抱えている物語と、実際のクライエントが抱えてきた生きづらさの事例に対しできる3時間対面無料メンタルケアサービスは次のようになります。

傾聴や来談者中心療法

傾聴や来談者中心療法は、クライエントの感情や体験、トラウマに焦点を当て、クライエントが自分自身を探求し、自己成長を促進することをサポートするためのアプローチです。これらの療法は、自己評価の低さや生きづらさについて話し、感情を表現する場を提供し、感じたことや体験、トラウマに対する洞察を深めるのに役立ちます。

- クライエント中心療法

別名「非指示的療法」や「人間中心療法」と呼ばれていて、カウンセラーの賢明さや知識を押し付けず、クライエントの声や考え方、感じ方を傾聴し、「無条件の肯定(受容)」「共感的理解(共感)」「自己一致(純粋性)」することで基本的信頼が生まれ、クライエント自らに気づきが現れ、適応、心の健康に成長していくことができるように援助していきます。 - 認知・自動思考

人間の思考や言動は日々の出来事(対人)に反応しているのではなく、情報や刺激に対して自己の独特な受け取り方や意味づけの癖によって捉えられています。

この自己概念(自己イメージ)と出来事が重なり合い、相互のずれた部分が不適応的になり、問題やストレスとなって現れます。

実は人間にはこの歪曲された自己イメージを出来事に適応的に対処できる力を持っていますので、気づきや成長を潜在的自己の力により問題解決に向かうよう基本的な視点で支援しています。

心理評価や尺度スケール

抑うつ尺度や社交不安評価、スキーマ評価、ADHD、ASD、パーソナリティ症評価、トラウマ質問紙などでクライエントの状態やニーズを評価の一部とします。

※3時間無料対面メンタルケアサービスでの心理評価は、webサイトで公表になっているものに限定しています。

認知行動療法 (CBT)

CBTは自己評価の低さや不安、抑うつに対処するのに効果的な療法の一つです。クライエントは自己評価を見直し、ネガティブな思考や信念を変える方法を学び、行動を変えることで生きづらさを減少させることを目指します。

※3時間無料対面メンタルケアサービスでは、認知行動療法やスキーマ療法が当研究室のwebページを見ながら、一人でできるように解説しています。

スキーマの特定

スキーマセラピーは、幼少期、または過去の経験に基づいて形成された自己評価のパターンを探求し、修正することを中心に据えた療法です。クライエントの問題に対する根本的な信念やスキーマを理解し、健康的な自己評価を構築するのに役立ちます。

セラピストとクライエントは、クライエントの自己評価に影響を与えているスキーマを特定します。スキーマは、過去の経験や関係に関連する感情や信念のパターンです。クライエントは、これらのスキーマを認識し、理解するためにワークをします。

セラピストは、クライエントに対して過去の経験・体験を探求し、スキーマがどのように形成され、強化されたかを理解します。クライエントは、過去の出来事などに関する感情的な体験や思考を共有し、その影響を認識します。

セラピストは、クライエントのスキーマがどの程度健康的であるか、またそれが自己評価にどのように影響を与えているかを評価します。クライエントとセラピストは、スキーマが健康的な自己評価と生きづらさに対する障壁となっているかどうかを検討します。

内的円環図法

「内的円環図法」は、コラム法や認知再構成法をもとにメンタルケア研究室が考案した心理療法です。特に出来事・状況・人間関係エピソードの思考記録を重要視し、自己でも気付きにくかった欲求と感情を表出させ認知のバイアス視点を傍観することで内的自己の円環図を作成し分析します。円環図から自己をカタルシス(浄化)により、自己を大切にする考え方を身につけるトレーニングのアプローチです。

つらい、悲しい、苦しい、怒りなど非機能的な出来事・状況を「いつ、どこで、誰と、何を、なぜ、どのように」など具体的に時系列で書きだします。

また、説述として出来事や状況、対人(相手)関係との直後の非機能的な問題だけではなく、その後の非機能的なエピソードを「自分を主役」として、物語的に、思うがままに、すべて吐き出すように書いてみます。

「出来事・状況」に対してや「対象者」「自分」「他者」に対し、瞬時に浮かび上がった気分や感情(一次感情)を思い出せるだけ書きだします。時間経過後に湧き出る二次感情や今現在の感情も書き出します。感情は自尊心の持ちようからくる悲鳴でもあり、この感情の理解が自己の理解にもつながっています。

「出来事・状況・相手」に対し、「認めて欲しい・欲しかった」「優位に立ちたい・立ちたかった」「要求を受けたくない・受けたくなかった」など、自分では気づかなかった何らかの欲求が湧いていたはずです。今も湧きだしているかもしれません。欲求リスト64分類から合致する欲求内容を選択し欲求名と自分と照らし合わせた内容を書きます。

「出来事・状況・相手」に対しての受け取り方や考え方(認知・自動思考)は個人差があります。非機能的につらい、悲しい、苦しい、怒りなど現在も強く残っているのようであれば、認知のバイアス(歪み・偏り)があるかもしれません。

満たされない認知・自動思考の連想例を参考にして、STEP1⃣の状況、出来事、対人関係の記録文章を読み返しながら、感情や欲求が湧く直前に頭に浮かんでいたこと、時間経過後に浮かんだ否定的な考えを自分・他者・今後に対して書き出してみます。

考え(認知・自動思考)の検討をします。STEP1⃣の状況、出来事、対人関係の記録文章を読み返しながら、自己の考えがその通りであったことの事実を示し、認知の歪み・偏りリストから根拠の理由(何がそう思わせたか)として当てはまるバイアスを選択します。

・自分に対しての「事実」と「バイアス」

・他者に対しての「事実」と「バイアス」

・今後に対しての「事実」と「バイアス」

非機能的状況・出来事・人間関係を客観的な立場から、もう一人の自分が見つめている感覚(傍観)で事実を検討してみます。

認知・自動思考の検討は、①.STEP4⃣「自動思考・認知(否定的な考え)で、強度の強かった◎の項目をあげてください」~⑫.STEP4⃣「この状況下に直面している自分に対して、客観的に何といってあげますか」までの12の質問を設けています。

認知・自動思考の検討が終わったら、新たな円環図「内的適応円環図」を作成します。最初に作成した「内的不適応円環図」と比較することで気持ちが楽になり、肯定的思考ができるようになったら終了です。その後は内的不適応円環図と内的適応円環図をスマホで撮影しておき、必要に応じて見られるようにしておきます。そして、今後の同じようなケースで立ち止まった際には、肯定的になれる自己の認知を応用するようにします。

出来事、対人関係、状況など不適応的な捉え方や感情は変化してきていると思います。円環図法のように自己の意思で対処できるのは認知ということになります。最終として、STEP7⃣の円環図法の比較でストレッサーを肯定的に捉えられるようになったら、行動、言動も自己意思で変えることが出来るようになっています。

マインドフルネス

マインドフルネスは、自己評価の低さや不安、抑うつに対処するための有力なアプローチです。クライエントは、現在の瞬間に集中し、自分の感情や思考に対処する方法を学びます。マインドフルネス瞑想や日常生活でのマインドフルネスの実践が、自己評価の向上や生きづらさの軽減に役立ちます。

今の瞬間の現実に常に気づきを向けて、その現実をあるがままに知覚し、それに対する思考や感情に捉われないでいる心の持ち方、存在のあり様のことです。要するに自分の思考、感情、身体感覚、記憶などの評価や解釈していた妄想の世界の対象を「観察する自分」に置き換わり、今の本当の現実や自分の実情が捉えられるようになることです。

リマインダーセラピー

生きづらさに焦点をあてたトラウマセラピーです。心理教育の時間を重要視し、アルファ波などの音楽を利用します。その後、生きづらさの現在の意識に語り掛ける「認知の再構成の検討」をアプローチし、悩みや問題の根本的原因を明らかにしていきます。また、生きづらさの背景にあるトラウマ記憶には、出来事の見解やイメージなどから沸き起こる感情を冷静に客観視することで、歪んでいた記憶を少しづつ修復していきます。

PTSDに対する療法ではありません。

ストレスコーピング、暴露法や行動実験への同行

- 精神付添人は、サードプレイスを兼ねてパワースポットや名所巡りなど、目的地に同行しながらお話をお聴きします。飲食や趣味などできる限りの活動に付添い、疲れた心やストレス解消に一躍を担う心理療法です。

- 暴露法は障害や症状によって、暴露法、段階的暴露法、暴露反応妨害法など異なった治療法をとります。また、行動実験にも注意シフトトレーニングやビデオフィードバック、注意訓練などの実践やワークがあります。

自己肯定感のチェックリスト

自己肯定感を評価するための簡単なチェックリストです。一般的な自己肯定感の要素を評価するためのチェックリストの例です。9問と19問のチェックリストを紹介します。それぞれの項目について、自分に当てはまる度合いを評価してみてください。スコアをつけて全体的な自己肯定感を把握するのに役立てください。

以下のチェックリストの各項目について、自分に当てはまる度合いを5段階で評価してみてください:(1=まったく当てはまらない~5=とても当てはまる)

| 評価1 | 評価2 | 評価3 | 評価4 | 評価5 |

| まったく当てはまらない | 当てはまらない | どちらとも言えない | 当てはまる | とても当てはまる |

| № | 質問内容 | 評価 |

|---|---|---|

| 1 | 自分自身に自信がある。 | |

| 2 | 自分の強みや良い点を認識している。 | |

| 3 | 失敗や困難に対処する自信がある。 | |

| 4 | 自分の意見や価値観を尊重し、他人の期待に左右されない。 | |

| 5 | 自分の外見や体型に対してポジティブな感情を持っている。 | |

| 6 | 新しい挑戦や機会を受け入れる自信がある。 | |

| 7 | 過去の達成に誇りを感じる。 | |

| 8 | 自分を愛し、自分自身に対して優しさを持っている。 | |

| 9 | 自分の限界を知り、それを尊重する。 |

| № | 質問内容 | 評価 |

|---|---|---|

| 1 | 自分自身の価値を認識している。 | |

| 2 | 自己評価が一貫して高い。 | |

| 3 | 他人からの肯定的な評価に耳を傾けやすい。 | |

| 4 | 失敗に対して責任を感じ、それを受け入れることができる。 | |

| 5 | 自分の意見や信念を他人に表明しやすい。 | |

| 6 | 外見や体形に関して自己評価がポジティブである。 | |

| 7 | 新しい状況や不確実な状況に対処する自信がある。 | |

| 8 | 過去の成功に誇りを感じる。 | |

| 9 | 自分を愛し、自己肯定感を高めるための行動を実践している。 | |

| 10 | 自分の限界を認識し、それを尊重する。 | |

| 11 | 他人とのコミュニケーションが円滑で、自分のニーズを表現しやすい。 | |

| 12 | 自分の強みや能力を認識し、それを活かす機会を追求する。 | |

| 13 | 難しい決断を下す自信がある。 | |

| 14 | 自分自身に対して優しさをもっており、自己受容的である。 | |

| 15 | 自己評価にネガティブな感情や思考が少ない。 | |

| 16 | 自分自身を他人と比較することはない。 | |

| 17 | 自分に対して適切な境界を設定し、他人の要求に応じることなく、自己のニーズを尊重する。 | |

| 18 | 新たなスキルや知識を習得する自信がある。 | |

| 19 | 自己肯定感を高めるために肯定的宣言や自己イメージの強化を積極的に行っている。 |

各項目のスコアを合計し、自己肯定感の全体的な評価を把握します。高いスコアは高い自己肯定感を示し、低いスコアは低い自己肯定感を示しています。自己肯定感を向上させるためには、自己評価の低い項目に焦点を当て、自己肯定感を向上させる方法を模索することが役立ちます。

自己肯定感の側面チェックリストワーク

自己肯定感を評価するための30の要素を含むチェックリストです。このチェックリストは、自己肯定感のさまざまな側面を評価するのに役立ちます。それぞれの項目について、自己肯定感に対するあなた自身の評価を考えてみて下さいを高めるために、改善の余地がある項目に焦点を当てて取り組むことができます。

ワークとしてカレンダーに書き込むことも効果があります。1〜30までの自己肯定感評価の要素内容をカレンダーの1日~30日に書き込んで下さい。毎日一つずつ評価し、改善できることは次に活かすようにしてください。

| № | 自己肯定感評価の要素内容(カレンダー) | 改善/評価 |

|---|---|---|

| 1日 | 自分の成功体験を振り返ることができます。 | |

| 2日 | 自分を受け入れることができます。 | |

| 3日 | 自分に自信を持っています。 | |

| 4日 | 他の人と比較して、自分自身を肯定的に評価できます。 | |

| 5日 | 失敗や誤りを許容できます。 | |

| 6日 | 自分の価値観や信念に自信を持っています。 | |

| 7日 | 批判や否定的なフィードバックに対処する自己効力感があります。 | |

| 8日 | 自分の感情の変化に対処できます。 | |

| 9日 | 新しいスキルや知識を習得する自信があります。 | |

| 10日 | 挑戦的なタスクや目標に取り組むことができます。 | |

| 11日 | 自分の容姿や外見に満足しています。 | |

| 12日 | 自分の限界を認識し、適切な範囲で行動します。 | |

| 13日 | 適切な自己評価と自己評価のバランスが取れています。 | |

| 14日 | 自分自身に対して感謝の気持ちを持っています。 | |

| 15日 | 自分自身に対して優しく接することができます。 | |

| 16日 | 過去の成功体験を積極的に活用しますか? | |

| 17日 | 新しい挑戦や機会を探すことができますか? | |

| 18日 | 自分自身を肯定的に評価する言葉やフレーズを使いますか? | |

| 19日 | 自己評価に対する否定的なパターンを認識していますか? | |

| 20日 | 意思決定に対して自信を持っていますか? | |

| 21日 | 失敗や誤りを学びの機会と捉えますか? | |

| 22日 | 自分自身の褒められることを思ったり言ったりしますか? | |

| 23日 | 自己効力感(目標や課題を成し遂げる)を高める方法を活用しますか? | |

| 24日 | 他人の意見に左右されず、自分自身を信じますか? | |

| 25日 | 批判や拒否に対処するスキルを持っていますか? | |

| 26日 | 他の人と競争することに対してストレスを感じませんか? | |

| 27日 | 自分自身を誇りに思いますか? | |

| 28日 | 自己受容と自己評価のスキルを実践しますか? | |

| 29日 | 自分の目標を達成する自信がありますか? | |

| 30日 | 自分自身を大切に思いますか? |

このチェックリストを通じて、自己肯定感に関する自己評価を行い、改善の余地を見つける手助けとして活用してください。チェックリストは、自己肯定感を向上させるために、ポジティブな変化を促すための行動計画を立てるのに役立ちます。

最高の自己肯定感リスト作成

自己肯定感とは、自分を受け入れ愛することができる自己評価のことです。自己肯定感が高い人は、自分を価値ある存在として認めています。この感覚の自己肯定感に大きく影響するのは自己認識ということになります。自己認識は主たる3柱の「自己認識の低さ」・「自己認識の歪み」・「自己認識の不安定さ」で自己肯定感を作り上げています。また、サブタイトルとしてリソースがあり、自己効力感・自己理解・自己受容・自己価値観・自己評価自己表現の6リソースです。

幼少期から自己肯定感の妨げとなってきた早期不適応的スキーマは、心に染み付いてなかなか離れなくなっていて、自己肯定感に大きな影響力を及ぼしています。

最高の自己肯定感リストは、一日を午前中、午後、夜と分けて注目する、または注目しなければならない出来事や人間関係に焦点を当て、6リソースと早期不適応的スキーマの対処に対してポジティブであった内容を記載していきます。ネガティブなことは一切考えず、ポジティブにだけ注目して心でつぶやいたことや行動したことなどになります。

この最高の自己肯定感の作成を積み重ねることによって、自然と自己肯定感が上がっていきます。

自己肯定感を高めるための自己認識

- 「自己認識の低さ」

-

「自己認識の低さ」は自己肯定感に対する評価が低くなり、自信や自覚を持って行動することができず過小評価してしまい社会での自己表現や人間関係に悩みを抱えることがあります。

- 「自己認識の歪み」

-

「自己認識の歪み」は自分自身の特徴に対する正しい認識ができず、他者との間で適切なコミュニケーションがとれなくなることがあります。生きづらさを抱える人は、周囲の人とのつながりが薄くなることがあり、孤独感を抱くことになります。

- 「自己認識の不安定さ」

-

「自己認識の不安定さ」は自分の役割や存在価値について不安を抱くことになり、過剰に評価しすぎたり他人の評価に過剰に依存することで、社会での役割や存在意義に悩みを抱えることになります。これは自分が抱える問題について不安を感じることが多くなり常に緊張状態が続いていることです。

- 自己肯定感

自己肯定感とは、自分を受け入れて愛することができる自己評価のことであり、価値ある存在として認めています。自己肯定感が高い人は、自分を受け入れて良いところを大切にして客観的に評価することができます。 - 自尊心

自尊心とは自己を肯定的に評価し自己価値感を持つことができる心の状態を指し、ポジティブな感情、信念、価値観の集合体として表現されます。自尊心の高い人は自分を受け入れて、自信や自覚を持つことで自己の特性や価値観を認識して肯定的に受け止めることができます。 - 自己愛

自己愛の自己認知には自己肯定感や自己受容感、自己中心性といった要素が含まれていて、自己愛が過剰になると自己中心的な行動や他者への無関心、自己肯定感の不安定さなどが現れることがあります。しかし、自己愛が不足している場合には自分に対する否定的な感情や不安が現れることがあります。適度な自己愛は自分を受け入れ大切にし、他者や社会に貢献できる自己認知を形成することにつながります。 - 自己効力感

自己効力感とは、自分がある目標や課題を達成する能力を持っているという信念のことであり、自分が物事を成し遂げる能力を持っていると信じています。 - 自己受容

自己受容とは、自分の欠点や不完全さを受け入れ許容することであり、自己受容が高い人は、自分を完璧ではないと認め肯定的に受け止めることができます。 - 自己理解

自己理解とは、自分を深く理解し自分の特性や価値観を認識していることであり、自分の優れた点や弱点を認め客観的に見ることができます。 - 自己価値感

自己価値感とは、自分を価値ある存在として認め大切にすることができ、自己価値感が高い人は自分に対して自信や自覚を持ち尊重できます。 - 自己評価

自己評価とは、自分を客観的に評価し能力や性格などの認識を持つことであり、自己評価が高い人は良いところを認めたうえで弱点についても受け入れることができます。 - 自己表現

自己表現とは、自分の考えや感情を表現することであり、自己表現ができる人は、自分をはっきりと表現することで自己肯定感を高めることができます。

心理学用語の知識は自己肯定感を上げる

社会心理学は、人々が他者との関わりの中でどのように思考し、感じ、行動するかについて研究する心理学の一分野です。その中で、社会心理学的用語は効果や理論、法則としてコンパクトにまとめられています。

自己肯定感を上げるワークの一つに、心理的用語の学習をお奨めします。集団内での行動、態度、信念、規範、コミュニケーションなど、社会的な現象に活かせる知識となります。

心理学の知識として、多くの心理効果を身につけることで、自己肯定感を高めるためのツールとリソースを充実させることができます。これにより、次のように自己評価を向上させ、自信を持つことができるようになります。

- 広範な心理用語の学習

- 心理学の多くの用語や効果を学習することで、自己肯定感を高める際の多角的なアプローチを習得できます。幅広い心理用語に触れることが重要となります。

- 実例との結びつけ

- 学んだ心理用語を自分自身の経験や状況に結びつけて理解し、実践に応用できます。例えば、自己認知の向上に関連する用語を学んだ場合、自分の日常生活でそれを実践してみることで、自己肯定感を高めることができます。

- 自己分析

- 学んだ心理用語を用いて、自己分析ができます。自己肯定感を低くする要因やパターンを特定し、それらに対処するための戦略を考えるのに役立ちます。

- 自己成長プロセスの意識化

- 学んだ心理用語を通じて、自己肯定感を高めるプロセスを意識的にとりだせます。自分の成長や変化に気づくことで、自己評価を向上させる助けとなります。

- 他者との共感

- 学んだ心理用語を他人と共有し、議論することで、自己肯定感を高めるコミュニケーションスキルを向上させることができます。他者の視点を理解し、共感することで、対人関係が向上し、自己肯定感にプラスの影響を与えることにもなります。

ニューロロジカル・レベルの信念に注目

ニューロロジカル・レベルは人間の意識を6階層に分た実践心理学です。

自己を意識した自己啓発であり、目標の実現、問題の解決、人生の設計、自己認識・自己肯定感を捉えるには、無意識レベルの信念や価値観の理解が必要です。

意識別レベルは下位から「環境」「行動」「能力」「信念・価値観」「自己認識」最上位の「スピリチュアル」に分類しています。6つのレベルは関係性を含んでおり、高い位置から景色を見て全体像を把握するように、上位レベルから下位を変えることができる関係にあります。しかし、筆者は無意識の信念・価値観の受容、理解、評価することで、自己肯定感が上がりその他の意識的に操作できる5階層に影響を与えるものだと考えています。

⑤哺乳類のペットを飼うことはない ❺知り合いや知人が少ない

④犬を避ける行動をする ❹初対面の人には消極的で話しかけない

③犬に対する知識がない ❸コミュニケーション能力不足

➁犬に噛まれたことがあるので怖い ❷幼少の頃から対人関係にはすべて親が対応した

①犬が嫌いだ ❶人見知りだ

| 目標実現、問題解決、人生設計などについて |

|---|

| 1段階・環境:認識される外的要因(変化できる自分を取り巻く場所や状況) |

| 2段階・「行動レベル」:行動・能動的、反応的要素(自分でコントロールはできる要素) |

| 3段階・「能力レベル」:リソースと管理や計画、戦略力(磨くことができる要素) |

| 4段階・「信念・価値観レベル」:心理的スキーマ・信念・思い込み(認知・行動の90%以上に影響) |

| 5段階・「自己認識レベル」:使命や役割などのミッションに対する自己認識、アイデンティティ |

| 6段階・「スピリチュアルレベル」:卓越した叡智の最高認識(自己認識を超えた家族・集団・社会の視点) |

4段階目の「信念・価値観レベル」精神療法の例:

無意識の心理的スキーマ、コーピングスタイル・スキーマモードの形成、変容は、認知・感情・行動に影響し、思い込みや偏りの修正と自己肯定感を上げることができます。このことが、6つの階層ニューロロジカル・レベルに役立ちます。

※自己肯定感ワークやスキーマ療法、認知行動療法の精神療法が進む段階的成果を確認するために自己ワークとして作成してください。各療法が進むにつれ、望ましいレベルの変化が見えてきます。