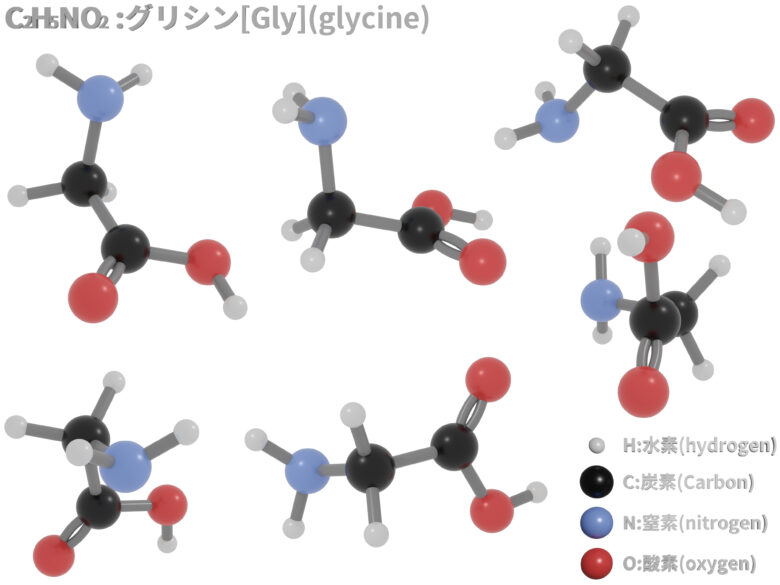

グリシンの特徴と機能

グリシンは、脳や脊髄で抑制性の神経伝達を担う重要な神経伝達物質であり、睡眠、記憶、ストレス緩和、筋肉の調整などに関与します。不足すると、不眠症、統合失調症、筋緊張異常などに影響を及ぼす可能性があります。食事やサプリメントの摂取を通じて、グリシンの適切なバランスを維持することが重要です。

グリシンは、中枢神経系で重要な抑制性神経伝達物質の一つです。次に、グリシンの特徴と主な機能について解説します。

- 特徴

- グリシンは、アミノ酸の一種であり、神経細胞内で合成されます。また、脊髄や脳幹などの特定の領域で特に豊富に存在しています。

- グリシンは、グリシン受容体に結合することで神経伝達の抑制性を調節します。

- グリシンは、GABAとともに抑制性神経伝達物質として協力して働くことがあります。

- 機能

- 神経活動の調節:グリシンは、神経活動の調節に重要な役割を果たします。神経細胞から放出されたグリシンは、グリシン受容体に結合することで神経細胞の興奮を抑制し、神経活動を調節します。

- グリシンは脊髄や脳幹で抑制性の神経伝達を担い、神経の過剰な興奮を防ぐ。

- 筋肉の動きをスムーズに調整し、不要な痙攣や震えを抑える。

- GABAと協調して働き、リラックス効果や抗ストレス作用を持つ。

- 鎮静作用:グリシンは、中枢神経系において鎮静作用を持つことが知られています。グリシン受容体の活性化により、神経細胞の興奮性が低下し、鎮静効果が生じます。

- 痙攣の抑制:グリシンは、痙攣の抑制にも関与しています。脳内のグリシン受容体の活性化により、神経細胞の興奮性を抑制し、痙攣の発生や拡大を防ぎます。

- 神経保護作用:グリシンは、神経細胞の保護にも関与しています。酸素や栄養の不足などにより神経細胞が損傷を受けると、グリシンの放出が増加し、神経保護作用を発揮します。

- 睡眠の質の向上

- グリシンは深部体温を低下させる働きがあり、自然な入眠を促す。

- 眠りの質を改善し、深い睡眠(ノンレム睡眠)を増やすことで疲労回復を助ける。

- 研究では、グリシンサプリメントを摂取すると、寝つきが良くなり、睡眠の質が向上することが示されている。

- 記憶力・認知機能の向上

- グリシンはNMDA受容体(グルタミン酸受容体)を活性化し、記憶や学習能力をサポートする。

- 認知機能の低下を防ぐ可能性があり、アルツハイマー病や統合失調症の治療研究にも関与している。

- 抗炎症作用と免疫調整

- グリシンは炎症を抑え、免疫バランスを整える働きがある。

- 炎症性疾患(例えばリウマチや自己免疫疾患)の進行を抑制する可能性がある。

- コラーゲンの生成と皮膚の健康維持

- グリシンはコラーゲンの主成分であり、肌のハリや弾力を維持するのに役立つ。

- 傷の治癒を促進し、皮膚や関節の健康維持にも貢献する。

- 神経活動の調節:グリシンは、神経活動の調節に重要な役割を果たします。神経細胞から放出されたグリシンは、グリシン受容体に結合することで神経細胞の興奮を抑制し、神経活動を調節します。

グリシンと関係が深い精神疾患・神経疾患

グリシンの異常な機能やグリシン受容体の異常は、精神疾患や神経障害と関連していることがあります。次にいくつかの例を挙げます。

- ハイパーグリシン血症(NKH)

- ハイパーグリシン血症は、グリシンの代謝異常によって引き起こされる遺伝性疾患です。この疾患では、グリシンの異常な蓄積が中枢神経系に影響を及ぼし、発達遅延や中枢神経系の機能障害を引き起こします。

- グリシンは統合失調症の症状に関与するNMDA受容体の働きを調整する。

- 一部の研究では、グリシンの補充が陰性症状(無気力、社会的引きこもりなど)の改善に役立つ可能性が示されている。

- 統合失調症

- 統合失調症は、認知機能や現実感覚の喪失、情動制御の問題などを特徴とする精神疾患です。一部の統合失調症患者では、グリシン受容体の異常な機能が関与していると考えられています。

- 睡眠障害

- グリシンは睡眠の調節にも関与しています。グリシンは睡眠の質を向上させる役割を果たし、不眠症や睡眠の深さや継続性に問題がある睡眠障害に関連している可能性があります。

- グリシンは入眠をスムーズにし、深い睡眠を促進する作用があるため、不眠症の改善に有効とされる。

- 睡眠薬に頼らず自然な形で睡眠を改善する補助療法として注目されている。

- 神経痛

- グリシンは神経痛の治療にも関与しています。特に中枢神経系の神経痛に対して、グリシン受容体の活性化が痛みの緩和することが示唆されています。

- うつ病・不安障害

- グリシンはリラックス効果を持ち、ストレスの軽減や気分の安定に寄与する。

- うつ病や不安障害において、グリシンの補充が有効である可能性が研究されている。

- 筋緊張異常(痙縮、けいれん)

- 脊髄レベルでの抑制作用を持つため、筋緊張異常を伴う疾患(例えば脳性麻痺やパーキンソン病)に関連する可能性がある。

- グリシンの不足により、けいれんや運動障害が悪化することがある。

これらの例からもわかるように、グリシンの正常な機能は神経伝達のバランスと調節に不可欠であり、精神疾患や神経障害との関連性が指摘されています。しかし、具体的な疾患のメカニズムや治療法については、さらなる研究が必要です。

グリシンを増やす方法

- グリシンを多く含む食品

- コラーゲンが豊富な食品(ゼラチン、豚足、鶏皮)

- 魚介類(エビ、ホタテ、カニ)

- 肉類(牛肉、鶏肉、豚肉)

- 豆類(大豆、納豆)

- グリシンサプリメントの活用

- 睡眠改善を目的としたサプリメントが市販されており、寝る前に3g程度摂取すると効果が期待できる。

- ストレス管理と適度な運動

- ストレスが続くとグリシンの消費が増え、脳の興奮が抑えられにくくなる。

- 軽い運動やリラックスする時間を作ることで、グリシンの働きを保つことができる。

β-エンドルフィンの特徴と機能

β-エンドルフィンは痛みを和らげ、幸福感を高める作用があり、ストレス耐性を向上させることができます。どちらも精神的な健康を維持するために重要な役割を果たしており、日常生活の工夫によって分泌を促進することが可能です。エンドルフィンは、中枢神経系に存在する内因性オピオイドペプチド(内因性鎮痛物質)の一種です。次に、エンドルフィンの特徴と主な機能について解説します。

- 特徴

- エンドルフィンは、プロオピオメラノコルチン(POMC)遺伝子から生成されます。POMCは脳や副腎皮質で合成され、刺激やストレスによって放出されることがあります。

- エンドルフィンは、オピオイド受容体に結合することで、鎮痛効果や快楽感を引き起こします。

- 機能

- 鎮痛作用:エンドルフィンは、鎮痛作用を持つことが知られています。エンドルフィンがオピオイド受容体に結合することで、神経伝達の阻害が起こり、痛みの感じ方を軽減する効果があります。これは、身体的な痛みやストレスに対する応答として重要な役割を果たします。

- 体内のオピオイド受容体に結合し、痛みの感覚を和らげる。

- 運動後や強いストレス時に分泌され、痛みを抑える働きがある。

- 快楽感の調節:エンドルフィンは、快楽感や幸福感を調節する役割も持っています。特に運動や性行為などの活動によってエンドルフィンが放出され、快楽や幸福感をもたらすことが知られています。これは、エンドルフィンが脳内の報酬系に関与していることを示しています。

- 「ランナーズハイ」の原因となる物質。

- 快楽中枢を刺激し、強い幸福感やリラックス効果をもたらす。

- ストレス対応:エンドルフィンは、ストレス対応にも関与しています。ストレスや不安状態において、エンドルフィンの放出が増加し、ストレスの軽減や心理的な安定を促します。

- コルチゾールの分泌を抑え、ストレスの影響を軽減する。

- 精神的な強さ(レジリエンス)を向上させる。

- 免疫機能の向上

- ストレスによる免疫力低下を防ぎ、健康維持に寄与する。

- 食欲の抑制

- 満腹感を促進し、食欲を抑える効果がある。

- 鎮痛作用:エンドルフィンは、鎮痛作用を持つことが知られています。エンドルフィンがオピオイド受容体に結合することで、神経伝達の阻害が起こり、痛みの感じ方を軽減する効果があります。これは、身体的な痛みやストレスに対する応答として重要な役割を果たします。

β-エンドルフィンと関連する精神疾患

精神疾患への影響

- 心理的ストレスやうつ症状

- エンドルフィンの異常がストレスやうつ症状に関与している可能性があります。うつ症状はエンドルフィンの低下と関連していると考えられており、抗うつ薬の作用機序の一部はエンドルフィンの増加を促すことによって緩和されます。

- β-エンドルフィンが不足すると、幸福感の低下、慢性的なストレス、不安の増加が生じる。

- アディクション(アルコール・薬物・ギャンブルなど依存症)

- エンドルフィンは快感を引き起こす作用を持っているため、薬物やアルコールの乱用や依存に関与する可能性があります。依存症はエンドルフィン系の神経伝達物質のバランスの異常に関連しています。

- β-エンドルフィンが分泌されることで快楽を感じるため、依存症につながる場合がある。

- 快感や痛みの緩和

- エンドルフィンは、快感や痛みの緩和に関与しています。エンドルフィンはオピオイド受容体と結合することで、神経細胞の興奮を抑制し、快感をもたらす効果があります。また、エンドルフィンの放出は痛みの感覚を軽減することもあります。これは、運動やストレスの軽減によってもたらされることがあります。

- 慢性疼痛症候群

- 体の痛みに対する耐性が低下し、痛みを感じやすくなる。

- ストレス応答の調節

- エンドルフィンは、ストレス応答の調節にも関与しています。ストレス時にエンドルフィンが放出されることで、ストレスの負荷や不快感を軽減する役割を果たします。エンドルフィンの放出によって、リラックスや安心感がもたらされています。

- 社会的結びつきの促進

- エンドルフィンは、社会的な結びつきやつながりの促進にも関与しています。例えば、親子の愛情や友情、人間関係の形成において、エンドルフィンの役割が示唆されています。エンドルフィンの放出によって、絆や信頼感が高まることも考えられます。

精神疾患において、エンドルフィンの異常な機能や調節が関与していると考えられています。例えば、うつ病や慢性的な痛みを伴う疾患では、エンドルフィンの減少や異常な代謝が報告されています。ただし、エンドルフィンと精神疾患の関連性についてはまだ研究が進行中であり、詳細なメカニズムや治療法の確立にはさらなる研究が必要です。

β-エンドルフィンを増やす方法

- 適度な運動(ランニング、ウォーキング、ヨガ)

- 笑うこと(ユーモア、コメディ映画、楽しい会話)

- 音楽を聴く・歌う

- マッサージや温浴

- 瞑想や深呼吸

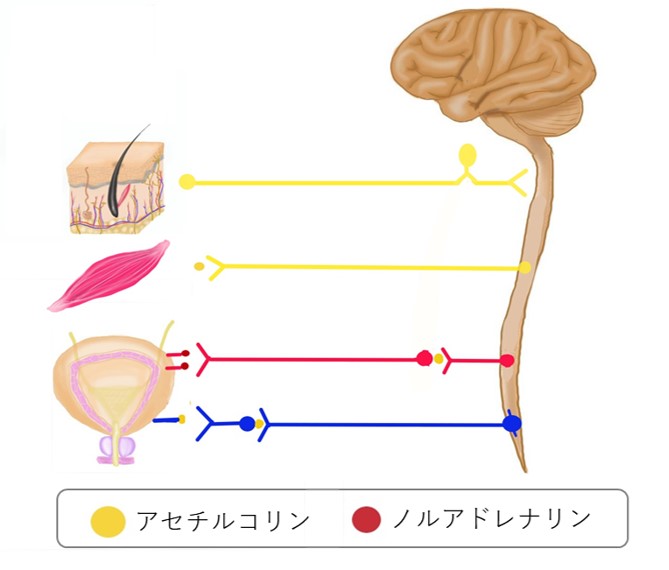

アセチルコリンの特徴と機能

アセチルコリンは、記憶・学習・筋肉の動き・自律神経の調整に関与する重要な神経伝達物質です。特に、認知機能や注意力に強く関係しており、アルツハイマー病やADHD、認知症などの疾患と関連があります。生活習慣や食事の工夫によって、アセチルコリンのバランスを保つことが重要です。

アセチルコリンは、中枢神経系や末梢神経系で広く存在する神経伝達物質であり、多くの重要な機能を持っています。次に、アセチルコリンの特徴と主な機能について解説します。

- 特徴

- アセチルコリンは、アセチルコリンエステラーゼという酵素によって分解されることで作用が制御されます。この酵素による分解がない場合、アセチルコリンの効果が持続することになります。

- アセチルコリンは、脳内の神経細胞間でシナプスを介して信号を伝達する際に重要な役割を果たします。また、末梢神経系では、筋肉との間で神経伝達を行います。

- 機能

- 認知機能の調節:アセチルコリンは、学習、記憶、意識、注意力などの認知機能の調節に重要な役割を果たしています。脳内の特定の領域でアセチルコリンが放出されることで、これらの機能が調整されます。

- 海馬(記憶の形成を担う脳の部位)において、アセチルコリンは長期記憶の形成を助ける。

- アルツハイマー病ではアセチルコリンの減少が確認されており、記憶障害につながる。

- 注意力や集中力にも関与し、認知機能全般に影響を与える。

- 筋肉の運動制御:アセチルコリンは、末梢神経系において筋肉との間で神経伝達を行い、運動の制御に関与します。神経筋接合部でアセチルコリンが放出されることで、筋肉が収縮する信号が伝えられます。

- 運動神経と筋肉をつなぐ神経伝達物質として、筋肉の収縮を制御する。

- アセチルコリンが不足すると筋力低下や麻痺が生じる(例:重症筋無力症)。

- 自律神経系の調節:アセチルコリンは、自律神経系(交感神経系と副交感神経系)の調節にも関与しています。副交感神経系では、アセチルコリンが放出されることで心拍数や血圧が下がり、リラックス状態が促進されます。

- 副交感神経の主要な神経伝達物質として、リラックス効果・消化促進・心拍数の低下などを調整する。

- 交感神経とも関与し、一部の神経細胞で情報伝達を行う。

- 睡眠と覚醒のコントロール

- レム睡眠(夢を見る睡眠)を調整し、適切な睡眠サイクルを維持する。

- 覚醒時の脳の活性化にも関与し、日中の活動性を向上させる。

- 認知機能の調節:アセチルコリンは、学習、記憶、意識、注意力などの認知機能の調節に重要な役割を果たしています。脳内の特定の領域でアセチルコリンが放出されることで、これらの機能が調整されます。

アセチルコリンと関係が深い精神疾患

精神疾患への影響

- アルツハイマー病

- アセチルコリンの機能低下がアルツハイマー病に関与していると考えられています。アルツハイマー病患者では、アセチルコリン産生や受容体の機能が減少し、認知機能の低下が見られます。そのため、アセチルコリン作動薬がアルツハイマー病治療に使用されます。

- アルツハイマー病では、脳内のアセチルコリンが著しく減少し、記憶障害や認知機能低下を引き起こす。

- アセチルコリンエステラーゼ阻害薬(ドネペジルなど)が治療に用いられ、アセチルコリンの分解を抑える。

- パーキンソン病

- パーキンソン病は、ドーパミンの欠乏に関連していますが、アセチルコリンの過剰な活性化も関与しているとされています。アセチルコリンの過剰な刺激が運動制御に影響を与え、パーキンソン病の症状である筋肉の硬直や震えを引き起こす可能性があります。

- 認知症(レビー小体型認知症など)

- アセチルコリンの減少は認知機能の低下や幻覚(レビー小体型認知症の特徴)と関連する。

- アセチルコリンを増やす薬剤が、症状の進行を遅らせる可能性がある。

- ADHD(注意欠如・多動症)

- アセチルコリンは注意力や集中力の維持に関与するため、不足するとADHDの症状(集中困難、注意の持続の難しさ)が悪化する。

- アセチルコリンを増やすことで、注意力の向上が期待できる。

- うつ病

- 近年、うつ病においてアセチルコリンの過活動が関与する可能性が示唆されている。

- 一部の研究では、アセチルコリンを調整する薬がうつ症状の改善に役立つ可能性が指摘されている。

- 重症筋無力症(Myasthenia Gravis)

- アセチルコリンの受容体が自己免疫により攻撃される疾患で、筋肉の収縮が弱まり、筋力低下や疲れやすさが生じる。

- アセチルコリンエステラーゼ阻害薬(ネオスチグミンなど)が治療に使用される。

精神疾患において、アセチルコリンの異常な機能や調節が関与していることがあります。例えば、アルツハイマー病では、アセチルコリンの分泌が減少し、認知機能の低下が見られます。

また、他の精神疾患でもアセチルコリンの異常が関与していることが示唆されています。うつ病や統合失調症などの疾患では、アセチルコリンの受容体の異常やアセチルコリンの放出量の変化が報告されています。これらの異常は、認知機能の低下や注意力の欠如などの症状に関連している可能性があります。

アセチルコリンは、精神疾患における神経伝達物質の一つであり、認知機能や神経伝達の調節に重要な役割を果たしています。ただし、精神疾患におけるアセチルコリンの具体的な役割やメカニズムについては、まだ解明されていない部分が多くあります。今後の研究により、より深く理解されることを期待しています。

アセチルコリンを増やす方法

- アセチルコリンを増やす食品を摂る

- レシチンを含む食品(大豆、卵黄、ナッツ類)

- コリンを多く含む食品(魚介類、レバー、ブロッコリー、キャベツ)

- 適度な運動をする

- 軽い有酸素運動やストレッチがアセチルコリンの分泌を促進する。

- 知的活動を行う

- 読書、パズル、計算などの脳を使う活動はアセチルコリンの生成を促す。

- 睡眠の質を改善する

- 十分な睡眠をとることで、アセチルコリンの適切な分泌を維持できる。

- サプリメントの活用

- α-GPC(グリセロホスホコリン):アセチルコリンの前駆物質

- CDP-コリン(シチコリン):アセチルコリンの合成をサポート

グリアトランスミッターの特徴と機能

グリアトランスミッターは、グリア細胞(特にアストロサイト)が放出するシグナル分子であり、シナプス伝達の調整や脳の恒常性維持に重要な役割を果たします。グルタミン酸、ATP、D-セリン、GABAなどが代表的な物質であり、統合失調症、うつ病、アルツハイマー病、パーキンソン病、睡眠障害などと深く関連している。今後の研究によって、新たな治療法の開発に繋がる可能性があります。

グリアトランスミッターは、神経伝達物質とは異なるタイプの物質であり、神経細胞以外の細胞であるグリア細胞によって放出・制御されます。グリア細胞は中枢神経系で非常に多く存在し、神経細胞をサポートし、脳内の環境を調節する役割を果たします。次に、グリアトランスミッターの特徴と主な機能について解説します。

グリア細胞とは?

グリア細胞は、脳や中枢神経系を構成する主要な細胞の一種であり、神経細胞(ニューロン)を支える役割を担っています。主に次の3種類が存在します。

- アストロサイト(星状膠細胞)

- シナプスの調節、神経伝達物質の回収・放出、エネルギー供給を担当。

- 主にグリアトランスミッターを放出する細胞。

- オリゴデンドロサイト(稀突起膠細胞)

- 中枢神経の軸索をミエリンで覆い、信号の伝達速度を向上させる。

- ミクログリア(小膠細胞)

- 脳の免疫系を担い、異物の排除や神経の修復を行う。

代表的なグリアトランスミッター

グリアトランスミッターには、ニューロンが放出する神経伝達物質と同じものもあれば、グリア細胞特有の分子もあるとされています。以下のような物質が代表的です。

- 興奮性の神経伝達物質として知られるが、アストロサイトもグルタミン酸を放出し、神経活動を調節する。

- 記憶や学習に関与し、シナプスの可塑性を調整する。

- 過剰な放出は神経毒性を引き起こし、アルツハイマー病やパーキンソン病の発症に関与する可能性がある。

- エネルギー分子として知られるが、シグナル伝達物質としても機能する。

- アストロサイトが放出し、シナプスの活動を調整する。

- ATPが分解されるとアデノシンになり、神経活動を抑制し、睡眠を促す作用を持つ。

- NMDA型グルタミン酸受容体の共作動因子として働き、シナプス可塑性や記憶形成を調整する。

- アストロサイトが放出し、**長期増強(LTP:学習や記憶に関わるシナプスの強化)**に関与。

- 統合失調症ではD-セリンの濃度が低下していることが報告されている。

- 主要な抑制性の神経伝達物質。

- アストロサイトがGABAを放出することで、ニューロンの過剰な興奮を防ぐ。

- 睡眠、ストレス反応、情動の安定に関与。

- 神経保護作用を持つアミノ酸。

- アストロサイトが放出し、神経の興奮を抑えたり、発達過程のシナプス形成をサポートしたりする。

- グルタミン酸を細胞外に放出し、抗酸化物質の生成を助ける。

- 神経炎症や酸化ストレスに関与し、うつ病や神経変性疾患との関連が示唆されている。

- 特徴

- グリアトランスミッターは、グリア細胞内で合成され、神経活動に応じて放出されます。一部のグリアトランスミッターは、神経伝達物質と同様にシナプス間の神経伝達を調節する役割を果たすこともあります。

- グリアトランスミッターは、神経細胞との相互作用や神経回路の形成に関与することがあります。また、グリア細胞自体も神経細胞の生存や機能の維持に重要な役割を果たします。

- 機能

- グリアトランスミッターの主な機能は、神経細胞の代謝や栄養供給、神経回路の発達・維持、神経伝達の制御などです。

- グリアトランスミッターは、神経細胞の活動に対して調節的な影響を与えることがあります。例えば、神経活動が過剰になると、グリア細胞は興奮性アミノ酸(例:グルタミン酸)の取り込みや分解を増加させ、神経細胞の興奮を抑制する働きを持ちます。

- グリアトランスミッターは、神経保護や炎症反応の制御にも関与します。例えば、アストロサイトは、炎症性サイトカインの放出を抑制したり、酸化ストレスから神経細胞を保護したりする役割を果たすことがあります。

グリアトランスミッターと関連する疾患

精神疾患への影響

- アルツハイマー病:グリア細胞の機能低下がアルツハイマー病の発症や進行に関与している可能性があります。グリア細胞の炎症反応や神経細胞の保護機能の低下がアルツハイマー病の病態に関連しているとされています。

- アストロサイトのグルタミン酸放出が過剰になると、神経細胞に毒性を与え、アルツハイマー病の進行を加速させる可能性がある。

- 統合失調症:グリアトランスミッターの一種であるD-シリンは、統合失調症と関連があります。D-シリンはNMDA型グルタミン酸受容体の調節に関与し、神経伝達のバランスを維持する役割を果たしています。統合失調症患者ではD-シリンの濃度が低下しており、これが神経伝達の異常につながる可能性があります。

- D-セリンの不足がNMDA受容体の機能低下を引き起こし、統合失調症の陰性症状(感情の鈍麻、社会的引きこもり)に関連している可能性がある。

- 脳卒中:脳卒中は脳血管の閉塞や破裂によって起こる脳の酸素供給不足であり、グリア細胞もその際に重要な役割を果たします。脳卒中では、グリア細胞の炎症反応や神経保護機能の低下が神経細胞の死を促す可能性があります。

- 神経変性疾患:グリア細胞は神経変性疾患であるアルツハイマー病やパーキンソン病、ALS(筋萎縮性側索硬化症)などに関与している可能性があります。これらの疾患では、グリア細胞の異常な反応や炎症、神経保護機能の低下が神経細胞の障害や死につながると考えられています。

- うつ病

- ATPやグルタミン酸の異常が、うつ症状に関与していると考えられている。

- グリア細胞の機能低下がセロトニンやノルアドレナリンの調整異常を引き起こすことも示唆されている。

- パーキンソン病

- ミクログリアの活性化によって炎症が増加し、ドパミン神経の変性を促進すると考えられている。

- 睡眠障害

- ATPやGABAの放出異常が、入眠困難や睡眠の質の低下に関係している。

- アデノシンの増加は睡眠を促進するため、カフェイン(アデノシン受容体の拮抗薬)が覚醒作用を持つことと関連している。

精神疾患において、グリアトランスミッターの異常が関与していると考えられています。例えば、アストロサイトやミクログリアといったグリア細胞の活性化が、神経炎症や神経変性の進行に関連していることが報告されています。また、グリアトランスミッターのバランスの変化が、神経伝達の異常や神経回路の調節の障害に関与する可能性も示唆されています。

具体的な例として、統合失調症では、グリア細胞の機能異常が関与していると考えられていて、グリア細胞の中でも、特にオリゴデンドロサイトと呼ばれるグリア細胞の異常が報告されており、神経回路の形成や神経伝達の障害と結びついている可能性があります。

ただし、グリアトランスミッターの機能やその関与するメカニズムはまだ十分に理解されていない部分が多くあります。グリア細胞の研究は比較的新しい領域であり、今後の研究により、より深い理解が進むことを期待しています。

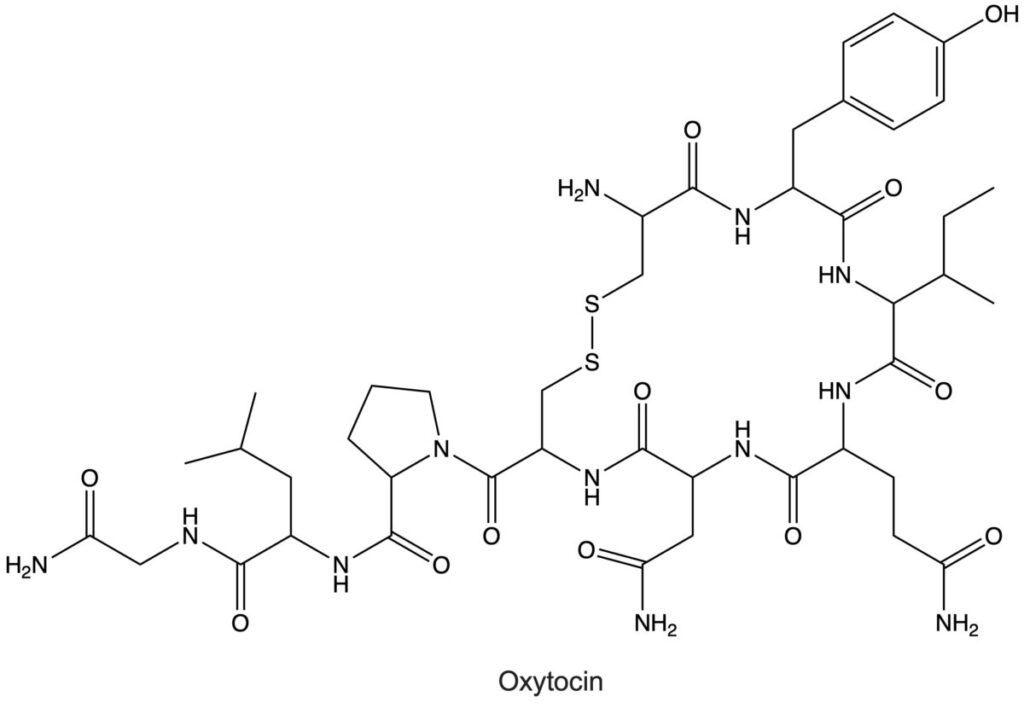

オキシトシンの特徴と機能

オキシトシンは、「愛情ホルモン」「絆ホルモン」とも呼ばれ、人間関係の形成やストレス緩和、幸福感に関与する神経伝達物質兼ホルモンです。視床下部で合成され、脳下垂体後葉から分泌されます。主に社会的な絆を強化し、ストレスを軽減する役割を持っています。

主な働き

- 愛着・信頼の形成

- 親子関係、恋愛関係、友情などの絆を深める。

- 抱擁やスキンシップにより分泌が促進される。

- ストレス軽減・リラックス効果

- 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)の分泌を抑制し、ストレスホルモンであるコルチゾールのレベルを低下させる。

- 社会的行動の促進

- 他者への共感や協力行動を高め、社会的スキルを向上させる。

- 母性・父性行動の促進

- 出産時に大量に分泌され、陣痛を引き起こす。

- 授乳時に乳腺の収縮を促し、母乳を分泌させる。

- 性行動との関連

- 性的興奮やオーガズム時に分泌され、パートナーへの愛着を深める。

- 性的満足度や親密感を高める働きがある。

オキシトシンと関連する精神疾患

- 自閉スペクトラム症(ASD)

- オキシトシンの分泌量が低いと、社会的スキルや共感能力が低下する可能性がある。

- オキシトシンの投与が社交性の向上に有効な場合があると報告されている。

- 不安障害・うつ病

- ストレス耐性を高めるため、不足すると不安感や抑うつ症状が増加する。

- 愛着障害

- 幼少期に適切な愛着形成がなされないと、オキシトシンの分泌が低下し、対人関係の困難につながる。

オキシトシンとβ-エンドルフィンの違い

| 比較項目 | オキシトシン | β-エンドルフィン |

| 役割 | 愛情、絆、信頼、ストレス緩和 | 鎮痛、幸福感、ストレス耐性 |

| 主な作用 | 社会的結びつきを強化し、ストレスを軽減する | 痛みを和らげ、幸福感を高める |

| 分泌のきっかけ | スキンシップ、共感、愛情 | 運動、笑い、快楽 |

| 関連疾患 | 自閉症、不安障害、愛着障害 | うつ病、慢性疼痛、依存症 |

| 増やす方法 | ハグ、ペットとの触れ合い、感謝 | 運動、笑い、音楽、マッサージ |

オキシトシンは愛情や信頼を深め、ストレスを軽減する働きを持ち、親密な人間関係の構築に不可欠なホルモンです。一方、β-エンドルフィンは痛みを和らげ、幸福感を高める作用があり、ストレス耐性を向上させることができます。どちらも精神的な健康を維持するために重要な役割を果たしており、日常生活の工夫によって分泌を促進することが可能です。

まとめ

精神疾患は、脳の機能や神経伝達に関わるさまざまな要素の異常によって引き起こされる疾患です。神経伝達物質は、神経細胞間で情報を伝達するための化学物質であり、脳の正常な機能に重要な役割を果たしています。精神疾患と神経伝達物質の関与については、次のような観点から理解することができます。

- 興奮性と抑制性のバランス

神経伝達物質は興奮性と抑制性の双方の作用を持ちます。正常な脳機能では、これらの神経伝達物質のバランスが維持されています。しかし、精神疾患ではこのバランスが崩れることがあります。

例えば、うつ病や不安障害では、抑制性神経伝達物質であるセロトニンやGABAの機能低下が関与していると考えられています。 - 神経伝達物質の受容体の異常

精神疾患では、神経伝達物質の受容体の異常が関与している場合があります。受容体は神経伝達物質が結合して情報を伝えるためのタンパク質です。受容体の数や機能の変化が、神経伝達の異常や神経回路の活動の変化につながる可能性があります。

例えば、統合失調症では、ドパミン受容体の異常が関与していると考えられています。 - 神経伝達物質の合成や分解の異常

神経伝達物質は神経細胞内で合成され、適切なタイミングで分解されることで正常な神経伝達が維持されます。精神疾患では、神経伝達物質の合成や分解に関わる酵素の異常が関与する場合があります。

例えば、パーキンソン病ではドパミンの合成を担う酵素の異常が関連しています。 - 神経伝達物質の輸送異常

神経伝達物質は神経細胞間で正確に輸送される必要があります。輸送体の異常により、神経伝達物質の量やバランスが乱れることがあります。

例えば、アルツハイマー病ではアセチルコリンの輸送異常が関与していると考えられています。

以上のように、精神疾患と神経伝達物質の関係は非常に複雑であり、まだ解明されていない側面も多くあります。これらの異常は複数の要素が絡み合っており、個々の神経伝達物質だけでなく、神経回路や脳の領域の相互作用も重要です。精神疾患の研究は進行中であり、神経伝達物質の役割や関連する異常についての理解は今後も深まっていくことが期待されます。

精神疾患や精神障害は心の問題だけではなく、脳の病気とも捉えられます。一部では、「心は脳が映し出す現象である」とも言われています。 よって、精神医学と心理学は連携して治療を行うことが多く、薬物療法と心理療法を併用することで、より総合的なアプローチが可能となります。また、臨床心理学は心理学と精神医学が交わる分野であり、心理的な側面を重要視しながらも、精神疾患、障害の脳および神経伝達物質、薬物療法の基礎知識が求められる分野です。このことからも、心理カウンセリングやセラピーを行う上での必要性を感じ、脳、神経伝達物質、薬剤分野の知識を掲載することになりました。ただし、筆者は専門分野ではないため、誤った情報や精神医学の最新情報に遅れている文脈もあると思いますので、あらかじめお詫び申し上げます。皆様においては、重要とされる情報については新たに調べられることをお勧めします。

Molecular Neuropharmacology: A Foundation for Clinical Neuroscience”(著者: Eric J. Nestler, Steven E. Hyman, Robert C. Malenka)

“Neuropsychopharmacology: The Fifth Generation of Progress”(編集者: Kenneth L. Davis, Dennis Charney, Joseph T. Coyle, Charles Nemeroff)

“The Neurobiology of Mental Illness”(著者: Dennis S. Charney, Eric J. Nestler, Pamela Sklar, Joseph D. Buxbaum)

“Principles of Neural Science” by Eric R. Kandel, James H. Schwartz, Thomas M. Jessell, Steven A. Siegelbaum, and A. J. Hudspeth