“こころ”はどこにある?心の誕生と成長とは?心の謎を生きづらさと心の揺らぎの関係から臨床心理学的と脳に焦点を当て精神医学的に論文構成で解説

心理臨床において「こころ」をいかに理解するかという問いは、古くから哲学・心理学・精神医学の交点に存在してきました。しかし、人間の「こころ」は、生物学的なメカニズムや神経活動によって説明しきれるものではありません。

心や生命の感覚は、個人の内側から自発的に生じるものではなく、他者・対象・自然といった外的存在とのかかわりの中で初めて立ち上がるものであり、人間の存在における本質を「他者との関係性」の中に見出します。この視点は、現代社会における「生きづらさ」や「対人関係への違和感」に苦しむ人々の臨床に深く通じるものであり、心理療法における「関係性」の重要性を再考する上で重要となります。

また、近年、心理臨床の現場では「特定の疾患」よりも、「生きづらさ」そのものを主訴とするクライエントが増加しています。これらの背景には、自己概念・他者関係性・社会的文脈が複雑に絡み合う多層的苦痛が存在しているからに違いありません。

従来の心理病理(精神病理学)は、心を機能的・構造的に捉える枠組みを提供してきましたが、「なぜ、人は自分の思考や言葉に苦しめられるのか」という根源的問いには十分に応答していません。

本ページの1部・2部は、生きづらさを臨床心理学的に他者との関係、内的要因・外的要因と脳に焦点を当てる精神医学の相互作用としてとらえ、それがどのように「こころ」という現象を形づくるかを学術的論文構成(論文をホームページ用として見やすくするために1部~5部に分割し、総論を総合的こころ論で解説している)にしています。

総合的こころ論(Comprehensive Metatheory of Mind)は、「こころの総論と論文構成での解説を1部・2部で臨床心理学・3部で精神医学・4部で精神症候学・5部で精神分析という、四つの系譜をすべて束ねて“こころ”という現象の全体像を描いています。

このページを含め、心理的な知識の情報発信と疑問をテーマに作成しています。メンタルルームでは、「生きづらさ」のカウンセリングや話し相手、愚痴聴きなどから精神疾患までメンタルの悩みや心理のご相談を対面にて3時間無料で行っています。

1部~5部のこころの総論:「こころ」が哲学・臨床・科学の橋を渡る

「こころ」はいかに生まれ、いかに変わり、いかに生きるのか

― 臨床心理学・精神医学・精神症候学・精神分析を統合する「こころ」の総論 ―

要旨

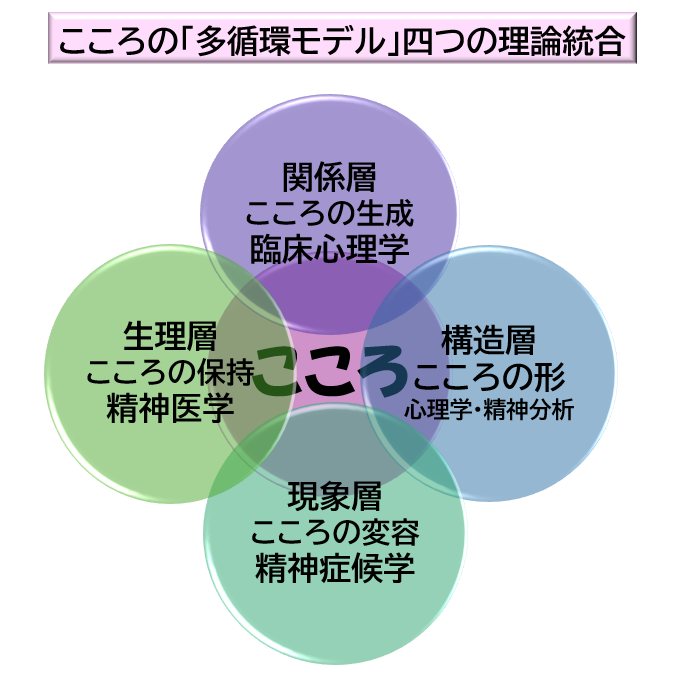

本稿は、人間存在における「こころ」の生成・構造・機能を、四つの主要な学問的視座から、①臨床心理学(関係性と内外要因の統合)、②精神医学(脳機能と生物学的基盤)、③精神症候学(異常体験の現象構造)、④フロイト精神分析(心的装置の力動構造)の横断的枠組みから統合的に考察するものである。

これらは一見異なる次元(人間関係・心理構造・神経機構・体験現象)を扱うが、いずれも「こころ」を関係と構造、意識と無意識、脳と体験のあいだで生成する動的現象として理解している。

本稿は、これら四視点を統合した「多層循環モデル(Multilayer Circulatory Model of Mind)」を提示し、こころを「関係によって点火し、構造によって形を持ち、脳に保持され、体験として世界に現れる」現象的存在として定義する。

キーワード

こころの生成/臨床心理学/精神医学/精神症候学/精神分析/多層循環モデル/意識と無意識

「こころとは何か」という問いは、人類が哲学・宗教・医学・心理学を生んできた根源の問いである。

近代以降、この問いは次第に分化した学問の中で異なる形で探求されてきた。

- 臨床心理学は、他者との関係性と内外要因の構造から「こころの苦しみ」を理解しようとした。

- 精神医学は、脳の神経活動や神経化学的変化から「こころの異常」を説明しようとした。

- 精神症候学は、異常体験を現象として記述し、「こころの変容のあり方」を描こうとした。

- フロイト精神分析は、無意識の力動構造を明らかにし、「こころの深層」を探求した。

本稿の目的は、これら四つの理論を相互に対立させるのではなく、それぞれのレンズを通して見える「こころの地図」を一枚の多層構造として統合することである。

1. 内的要因と外的要因の相互作用

「生きづらさ」は、内的要因(思考・感情・スキーマ)と外的要因(人間関係・社会的圧力)の交差点で生まれる。

| 内的要因 | 外的要因 | 介在する心理機構 |

| 自己注目・反芻 | 他者評価・社会比較 | 認知バイアス・スキーマ |

| 感情抑制・体験回避 | 親子・パートナー関係 | 防衛機制・価値歪曲 |

臨床介入では、この「内外の相互作用」を読み解くことが中心課題である。

2. スキーマ・防衛・認知の歪み

不適応的スキーマ(例:「私は価値がない」)は、防衛機制によって強化され、認知の偏りによって再生産される。

この循環が「心の閉塞」を生む。

臨床心理学は、関係を通じて構造を変化させる学である。

精神医学は、「こころの現象」を脳の機能から読み解こうとする。

1. 神経生物学的基盤

- 神経伝達物質(セロトニン・ドーパミン・GABAなど)の不均衡

- 前頭前野と辺縁系(扁桃体・海馬)の制御機能

- 可塑性(neuroplasticity)による経験依存的変化

これらは、感情・思考・行動の神経的土台を成す。

2. 心と脳の双方向性

心理的体験が神経活動を変え、神経活動が心理的状態を変える。

うつ病、不安障害、統合失調症などの疾患ではこの相互作用が破綻している。

したがって精神医学の核心は、「脳の器官としてのこころ」と「体験としてのこころ」をつなぐ翻訳作業である。

1. 精神症候学の原点

精神症候学は、異常体験を世界の現れ方の変化として観察する。

患者は単に「心を失った」のではなく、「心が別のかたちで世界を映している」。

2. 12の精神機能とこころの構造的変容

| 精神機能 | 正常体験 | 異常体験 | こころの現象的変化 |

| 意識 | 世界への開かれ | 意識の曖昧化 | 存在の光の減衰 |

| 知覚 | 世界の意味づけ | 幻覚・錯覚 | 世界の過剰な出現 |

| 記憶 | 自己の連続 | 想起障害・偽記憶 | 時間的自己の断裂 |

| 自我 | 主体性の保持 | 離人・自我障害 | 「私」という中心の動揺 |

精神症候とは、「こころ」が世界と自己を繋ぐ回路の一時的なゆがみにほかならない。

3. 臨床的示唆

精神症候学は、「異常=病理」ではなく、異なる存在のモードとして理解する態度を教える。

臨床家は、「その人の世界の現れ方」に寄り添いながら、「こころ」の回復を見守る。

1. 心的装置:三つの領域

| 領域 | 原理 | 主要機能 | 症候への現れ |

| エス(Id) | 快楽原則 | 欲動・本能・衝動 | 夢・衝動行動 |

| 自我(Ego) | 現実原則 | 調整・防衛・判断 | 抑圧・合理化 |

| 超自我(Superego) | 道徳原則 | 理想・内的批判 | 罪悪感・強迫 |

心とは、これら三つの力の拮抗が作る動的平衡系である。

2. 意識の三層構造

意識(Conscious)・前意識(Preconscious)・無意識(Unconscious)は、エネルギーが流れる垂直方向の次元である。

両者を重ねると、心は水平(構造)×垂直(意識)の二次元モデルとして捉えられる。

こころとは、以下のような四層的・循環的構造をもつ。

| 層 | 内容 | 主要学問 | 機能 | 臨床焦点 |

| 関係層 | 他者との共鳴・共感・違和感 | 臨床心理学 | 心の生成 | 安全な関係性 |

| 構造層 | スキーマ・防衛・認知・言語 | 臨床心理学・精神分析 | 心の形 | 意味の再構成 |

| 生理層 | 脳の神経活動・ホルモン・覚醒水準 | 精神医学 | 心の保持 | 薬理・睡眠・調整 |

| 現象層 | 世界の現れ方・体験の構造 | 精神症候学 | 心の変容 | 体験の再統合 |

この四層は相互に循環しながら「こころ」を生成する。

他者との関わりで点火した感情がスキーマを変え、スキーマの変化が脳の可塑性を誘発し、脳の変化が新しい体験世界を開く。

こころは、一方向に説明されるものではなく、四方向から生成される現象である。

- 診断の前に、現象を観る。

症状をラベルでなく、「世界の現れ方の変調」として記述する。 - 構造を扱う。

スキーマ・防衛・認知を理解し、内的意味体系を再構成する。 - 脳を調整する。

薬理的・生理的手段で心的可塑性を開く。 - 関係を再体験する。

セラピストとの関係で、新しい他者との出会いを創る。

「こころ」は、脳がつくるものでも、心が所有するものでもない。

それは“関係における出来事”であり、“構造としての機能”であり、“体験としての存在”である。

「こころ」は、

- 他者との関係によって点火し(臨床心理学)、

- 内的構造によって形を持ち(精神分析)、

- 脳によって支えられ(精神医学)、

- 世界への現れ方として経験される(精神症候学)。

この循環こそ、人間の「こころ」が生きるという現象そのものである。

- 神経科学 × 精神分析:無意識過程の神経相関(neural correlates of unconsciousness)の探求。

- 精神症候学 × 臨床心理:現象記述を基盤とした新しい臨床言語の創出。

- 哲学 × 医学 × 心理の統合:存在論的こころ観を臨床教育に組み込む。

関係・構造・存在・意味の四層からみる「こころ」の生成

人間は、他者の視線・声・沈黙・拒絶(差異)・抱擁(共感)などを通じて自己を形づくる。

こころは最初から個体の内部にあるのではなく、関係の網の目のなかで点火する“出来事”である。

子どもが母のまなざしに映るとき、そこに“私”が生まれる。

その“私”が拒絶されたとき、そこに“痛み”が生まれる。

こころは、内的世界の構造体でもある。

人は経験を記憶し、意味を圧縮し、スキーマを形成する。

その構造の中で、欲望・防衛・価値が折り重なって「私」という語りが生まれる。

人間のこころは単なる「データ構造」ではなく、意味の構造である。

同じ刺激も、「私にはどう関係するか」で全く異なる感情となる。

こころとは、情報を意味として再構成する内的文法である。

フロイトが「こころは身体の機能に根ざす」と言ったように、感情は神経と身体のパターンから生まれる。

脳科学の知見によれば、思考と感情は別ではなく、身体の状態を脳が意味づけるプロセスこそが感情である。

「こころが動く」とは、実際に脳と身体のエネルギーが再編されることを意味する。

人間は意味をつくる生き物だということである。

絶望の中でも、人は「意味」を探し、「なぜ」「誰のために」「何を信じて」と語る。

フランクルが言う「意味への意志」は、こころの最高次の機能である。

人は苦痛を避けるためでなく、意味を生きるために生きる。

その意味生成の場こそ、「こころ」である。

こころとは、

関係において生まれ、

構造として形をなし、

身体に支えられ、

意味を求めて世界へと開かれる存在である。

それは、出会いによってのみ生まれるものである。

総括:臨床家へのメッセージ

こころとは、治すものではなく、聴くものであり、観るものであり、共に生きるものである。

臨床とは、こころの動きを見守り、その人が再び世界と結ばれる瞬間に立ち会う営みである。

1部:「こころ」の心理臨床的視点

人と他者の関係性における「こころ」と「いのち」の生成

― 対人関係臨床における人間観の再考 ―

キーワード

こころの生成/関係性心理学/自己理解/実存療法/生きづらさ

人間観にみる心理臨床への示唆

要旨

「こころ」は個人の所有物ともいえるが、所有物ではなく他者との相互作用の中で生成される現象として捉えることができる。私たちは他者の中に「自分の断片」を見出し、共感や理解を通して自分自身の輪郭を知る。他者の心を理解する行為は、同時に自己の心を明確化する行為でもある。この「相互反射的構造」は、心理臨床で言うところの「対人鏡映過程」とも通じ、自己同一性の形成や感情の認知を支える。

さらに「こころ」は個人の内部にある固定的実体ではなく、他者・対象・自然との相互作用の中で生成される動的構造体ともいえる。このように、人間の「こころ」は他者との関係性の中から立ち上がる思想は、心理臨床が扱う「生きづらさ」や「対人関係の違和感」を読み解く上で重要な示唆を含む。

本稿では、人間観を心理臨床の視座から整理し、「共感と差異」「関係性と自己理解」「進化としての自己拡張」という三つの概念軸から検討する。これにより、他者との関係を通じて自己を知り、自己を更新するという人間の根源的営みを、臨床的「変化」として再定義することを試みる。

心理臨床において「こころ」をいかに理解するかという問いは、古くから哲学・心理学・精神医学の交点に存在してきた。「こころ」は生物学的機構や脳内活動によってのみ規定されるものではなく、「他者との関係性」の中から生成する現象であると提唱することが多い。

この見解は、他者と関わることを避けがちな現代人の「生きづらさ」や「自己不明瞭感」を理解する上で示唆に富む。すなわち、他者との関係性が希薄化するほどに、自己の心的輪郭は曖昧となり、存在の意味が失われていくという構造である。

「こころ」とは単に生物学的生命ではなく、他者や対象とのかかわりの中で感じられる存在的現象である。たとえば、他者の中に自分の断片を見出し共感することは、他者の心の中に「自分の一部」を発見する行為でもある。この関係性を通して、「自己」と「他者」の境界がゆらぎ、双方の心的空間が共振する。

この構造は心理臨床における転移‐逆転移関係とも類似し、治療関係の中でクライエントが「他者の中にある自分」を発見する過程として理解できる。すなわち、こころは孤立した個人の中ではなく、「あいだ」に生まれる現象である。

共感がなければコミュニケーションは成立しないが、共感のみでは人は成長しないと捉えられる。臨床においても、クライエントとセラピストが完全な同調関係に陥ると、変化は停滞する。

他者の自己主張や異なる価値観との出会いによって、一時的な違和感や抵抗が生まれる。しかし、この「異化体験」こそが自己の境界を照らし出し、新たな内的構造を形成する契機となる。違和感は、心が進化するための摩擦として機能する。

人間の存在目的を「自己を知り、自己を進化させること」と定義できる。ここでいう「進化」とは、遺伝的な変化ではなく、他者との関係を通じて自己を拡張していく精神的成長を意味する。

心理臨床の場においても、自己理解は内省的思考に留まらず、他者との対話・反応・共感・差異化を通じて深化する。したがって、臨床的変化とは「他者を通して自己を更新していく現象」であり、「進化としての自己拡張」と言える。

現代のクライエントが抱える「対人関係の違和感」や「孤立感」は、他者との関係を通じた自己理解の欠如として捉え直すことができる。セラピストの役割は、クライエントが安全な関係の中で他者と再びつながり、自分の心の断片を発見していくことを支援することである。

この過程は、実存療法の「意味の発見」とも、ロゴセラピーの「態度価値」とも響き合う。すなわち、他者を通じて自分を知ることが、「生きる意味」を再構築する道である。

人間観とは、心理臨床における「関係性の再定義」を促すものである。こころは個人の所有物ではなく、他者との「間(あいだ)」で生成され、変化し、拡張していく動的プロセスである。

「他者を通して自己を知る」という営みは、人間が進化し続けるための根源的な力であり、臨床の目的そのものである。心理臨床家は、クライエントがその進化を体験できるような関係の場を提供し続ける必要がある。

5つの核心の要点

論文の核心を臨床家の視点で理解できるように、5つの要点に整理してまとめます。

人間観 × 心理臨床の要点まとめ

- 「こころ」や「いのち」は、個人の内部にあるものではなく、他者・対象・自然との関係性の中で生成される現象である。

- 「心」は、内側ではなく、人間とのあいだ(関係)に宿る。

- 臨床では、クライエントの孤立を解消し、他者との関係の回復を支援することが心の再生につながる。

- 私たちは、他者の中に「自分の一部」を見出している。

- 他者との共感体験は、自分の心の理解を深める鏡の役割を果たす。

- 臨床では、転移‐逆転移関係を通して、クライエントが「自分の断片」を他者(セラピスト)を介して再発見できる環境を整えることが重要。

- 共感は安心をもたらすが、それだけでは発展しない。

- 違和感・衝突・差異といった摩擦こそが、自己を再定義し、成長を促す契機となる。

- 臨床では、クライエントが感じる「不快」や「抵抗」を恐れず、自己の境界を照らす契機として扱う姿勢が求められる。

- 進化とは、生物学的進化ではなく、他者を通じて自己を拡張する精神的進化を意味する。

- 「自分を知ること=人間を知ること=生きる意味を拡張すること」。

- 臨床実践においては、「変化」ではなく「進化(自己の拡張)」という視点を導入することで、クライエントの回復過程をより包括的に捉えられる。

- クライエントが他者との関係の中で「自分の断片」を発見し、「自分という心の進化」を体験できること。

- 他者との関係の体験が臨床の本質であり、人間の存在目的に通じる。

- 臨床家は、「心の生成が起こる関係の場」を提供する存在であり続けることが求められる。

一文で言うと

「こころ」は個の内にあるものではなく、他者とのあいだに生まれる。

その関係のなかで自己を知り、摩擦を通して進化していくことこそ、人間が生きる意味を見いだす営みである。

2部:臨床心理学的こころの生成過程

「生きづらさを抱える心」の臨床構造

― 内的・外的要因からみる“こころ”の生成メカニズム ―

キーワード

生きづらさ/スキーマ理論/防衛機制/認知バイアス/ルール支配行動/認知的フュージョン/ACT

内的・外的要因からみる“こころ”の生成メカニズム

要旨

本稿は、「生きづらさ」を訴えるクライエントの心理的構造を、内的要因と外的要因の相互作用の観点から臨床的に検討するものである。

内的要因として、過去の後悔や未来への不安、自己注目および他者注目などの認知的偏向を取り上げ、外的要因として他者との関係、社会的評価、文化的圧力に伴う心理的負荷を扱う。

これらの諸要因の背景に、スキーマ、防衛機制、自己認識、認知バイアスなどの基礎的心理構造が関与していることを論じる。さらに、行動分析学およびアクセプタンス&コミットメント・セラピー(ACT)の概念である「ルール支配行動」「認知的フュージョン」「体験の回避」「コントロール方略」を援用し、思考と言語がどのように現実体験を拘束するかを明らかにする。

その上で、こころとは「脳が映しだした現象」「思考が映しだした現象」「言葉が映しだした現象」という三層的構造から成り立ち、個人と社会のあいだに生成する動的な現象であると位置づける。

Ⅰ.序論:生きづらさの多層的理解の必要性

現代の心理臨床において、「生きづらさ」を訴えるクライエントは増加している。その背景には、明確な診断基準に収まらない心的苦痛が存在し、認知・感情・関係・社会的文脈の複雑な相互作用がみられる。

従来の疾患モデルでは、個人の内的要因に焦点が置かれがちであったが、生きづらさは内的要因と外的要因の双方が交錯する現象として理解する必要がある。本稿では、この二重構造を臨床的視点から整理し、心の生成メカニズムを明らかにすることを目的とする。

Ⅱ.本論:心を構成する内的・外的要因

内的要因として注目されるのは、時間的偏向と認知的偏向である。

過去への反芻は自己否定的感情を強め、うつ的反応を形成する。未来への過剰予期は、起きてもいない出来事を現実化させ、不安を増幅する。

また、自己注目(自分の欠点探索)と他者注目(他人の評価への過敏さ)は、自己像と社会的自己との乖離を生じさせる。これらは、クライエントの思考が現実よりも「内的イメージ」に支配される傾向を反映している。

外的要因は、他者関係や社会的評価構造の中に存在する。

他者からの評価を過剰に意識することにより、自己責任を過度に感じる「自責的バイアス」が生じる一方、自分の基準で他者を評価する「他責的バイアス」も現れる。

この二つの認知的偏向は、対人関係の緊張や孤立をもたらし、結果として「生きづらさ」の社会的側面を強化する。

- スキーマ

- 養育者との関係により形成されたスキーマは、人生全般における意味づけの鋳型となる。不適応的スキーマは、自他理解をゆがめ、繰り返される行動・感情パターンの基盤となる。

- 防衛機制

- 防衛機制は、自我を保護するための無意識的メカニズムであるが、過剰に働くと現実を否認し、対人交流を阻害する。臨床的には、否認、投影、合理化、分裂などが典型である。

- 自己認識

- 自己評価・自己受容・自己理解・自己肯定感など、自己の見え方に関する統合的機能。これが脆弱な場合、クライエントは「何を感じ、どう生きているか」を主体的に捉えにくくなる。

- 認知の歪み・バイアス

- 「全か無か」「過度の一般化」「選択的抽出」などの思考の偏りは、感情の不安定さを直接的に誘発する。これらはスキーマの自動的産物であり、現実の知覚をゆがめる。

- ルール支配行動

- 言語によって形成された行動ルールに従う傾向である。「〜すべき」「〜でなければならない」という内的命令が、現実的柔軟性を失わせる。

例として、「仲間外れにされた=嫌われた」という連想が固定されると、実際の他者行動よりも言葉の意味が行動を制御する。このように、言語刺激が新たな心理的機能を獲得する過程を刺激機能の変換という。

- 言語によって形成された行動ルールに従う傾向である。「〜すべき」「〜でなければならない」という内的命令が、現実的柔軟性を失わせる。

- 認知的フュージョン

- 思考と現実が同一化し、「考えたこと=事実」として体験される。虚偽であっても、言葉として浮かぶだけで感情反応が起こり、心的現実を形成する。これにより、クライエントは「頭の中の世界」を現実と混同しやすくなる。

- 体験の回避とコントロール方略

- 苦痛を感じる思考や感情を避けようとする行動(回避、抑圧、否認)は、一時的な緩和をもたらすが、長期的には心理的柔軟性を低下させる。

不快感情を「コントロールしよう」とするほど、注意はその対象に固定化され、結果として苦痛が強化されるという逆説的メカニズムが生じる。

- 苦痛を感じる思考や感情を避けようとする行動(回避、抑圧、否認)は、一時的な緩和をもたらすが、長期的には心理的柔軟性を低下させる。

以上の分析から、心は以下の三層構造として理解できる。

- 脳が映しだした現象:神経生理学的反応や情動の基盤。

- 思考が映しだした現象:認知的意味づけや内的言語活動。

- 言葉が映しだした現象:社会的文脈の中で形成される自己表象。

したがって、「こころ」は個体内部の単一構造ではなく、脳・思考・言語が相互に作用する多層的な生成現象である。

Ⅲ.結論:心の再定義と臨床的示唆

「生きづらさ」を理解するためには、内的要因(認知・スキーマ・防衛)と外的要因(他者関係・社会的文脈)を統合的に把握する必要がある。

“こころ”は、神経活動としての生理的現象、意味づけとしての認知的現象、そして社会的言語としての表現現象の三層構造を持ち、常に変動しながら生成される。

臨床的には、クライエントが思考や言葉に支配されず、現実と柔軟に関わる力(心理的柔軟性)を取り戻す支援が求められる。

「こころを変える」とは、固定化された認知や言語の結びつきをほどき、新たな自己と世界の関係を発見することである。

心理臨床家は、その再発見を促す媒介者として、クライエントが「思考の現実」から「体験の現実」へと回帰する道筋を伴走する存在である。

5つの核心要点に整理

今回の正式版論文は非常に多層的な理論を含んでいますので、臨床家が現場で使える理解として活かせるように、5つの核心要点に整理しました。

これは、「理論をどう臨床感覚に変えるか」という観点でまとめています。

『生きづらさを抱える“こころ”』の臨床構造 : 5つの核心要点

- こころの苦しみは、内的要因(思考・感情・スキーマ)と外的要因(人間関係・社会評価)の相互作用で成り立つ。

- 「心の内側の歪み」と「人との関わりの歪み」が共鳴することで、生きづらさが形成される。

- 臨床では、どちらを変えるかではなく、どちらがどのように結びついているかを読み解く。

臨床介入の出発点は、クライエントの「心的構造地図」を把握すること。

その中核は以下の4層:

- スキーマ:幼少期の経験が作った「世界と自分の見方」

- 防衛機制:不安を避けるための自動的心理反応

- 自己認識:自己評価・受容・理解の枠組み

- 認知バイアス:思考の偏りが感情と行動を歪める

- クライエントの言葉の背後で作動している構造を読み取ることが、支援の鍵。

- 人は「言葉で作った現実」に生きている。

- 「こうあるべき」「嫌われたに違いない」などのルール支配行動は、現実よりも内的物語に従わせる。

- 思考と現実が融合する認知的フュージョンが強いと、虚構が現実のように感じられ、苦痛が増す。

- 臨床では、思考を事実として信じている瞬間を見逃さない。

言葉を「現象」として距離を置かせる(脱フュージョン)介入が有効。

- 臨床では、思考を事実として信じている瞬間を見逃さない。

- 苦痛を避けようとする体験の回避や、感情を抑え込むコントロール方略は、短期的には安心をもたらすが、長期的には生きづらさを強化する。

- 感情を消そうとするより、そこにあるままにしておくほうが、心理的柔軟性は回復する。

- 「苦痛を減らす」ではなく、「苦痛と共に生きる柔らかさ」を支援する。

- 脳が映しだす現象(生理・情動)

- 思考が映しだす現象(意味づけ・信念)

- 言葉が映しだす現象(社会的文脈・物語)

こころは単なる内的現象ではなく、身体・認知・社会のあいだで生成する動的システム。

臨床家の役割は、この3層をつなげる「心の翻訳者」である。

臨床家への指針

生きづらさとは、思考と現実、言葉と体験のねじれである。

それをほどくには、クライエントの「内的構造」と「外的関係」を一体で理解し、言葉の支配から体験の自由へと導くことが臨床家の使命である。

1部・2部統合:関係的‐構造的統合モデル

「こころ」はどこに生まれるのか ― 関係と構造の統合的理解に向けて

― 関係論と臨床心理学的構造論の接点 ―

「他者との関係性から立ち上がる“こころ”」と、「内的構造・言語・思考として生成される“こころ”」は、

一見、対極に見えて実は、外(関係)と内(構造)という両側面から同じ現象を見ている立場です。

統合して一つの学術論文として再構成した関係的‐構造的統合モデルとしての“こころ”論です。

キーワード

こころの生成/関係性心理学/スキーマ理論/ACT/認知的フュージョン/他者性

関係論と臨床心理学的構造論の接点

要旨

本稿は、「こころ」を他者との関係性の中に見出す人間観と、内的構造・認知・言語的メカニズムとして捉える臨床心理学的立場を統合的に検討するものである。

こころは個人内にあるものではなく、「他者や自然との関係のあいだ」で生成する現象であるとする一方、臨床心理学は、こころをスキーマ・防衛機制・認知的バイアスなどの内的構造から説明してきた。

本稿では、両者を対立するものとしてではなく、「こころは関係のなかで構造化し、構造を通して関係を映し出す」という二重生成モデルとして整理する。これにより、心理臨床における「こころの理解」を、内的メカニズムと関係的ダイナミクスの統合的枠組みとして再定義する。

序論:二つの「“こころ”の見方」

人は「こころ」をどこに感じるのだろうか。

こころやいのちは「一人では感じられず、他者との関わりの中に立ち上がる」とも捉えられ、こころとは、他者の中にある自分の断片を通して生成する共鳴的現象でもある。

一方、心理臨床の現場では、こころはスキーマや認知バイアス、防衛機制といった内的構造の働きによって説明される。

この二つの視点「関係性から生まれる“こころ”」と「構造から立ち上がる“こころ”」は、いずれも人間の体験世界を照らしている。

本稿は、両者を対立的に捉えるのではなく、相補的な視座として統合し、臨床的意義を考察することを目的とする。

本論:こころは関係と構造の交差点に生まれる

一つは“こころ”を「他者との関わりのあいだ」で生まれる現象として定義する。

他者の中に自分の一部を見出し、共感や違和感を通して自己の輪郭を感じる。

つまり、“こころ”とは関係の中で他者と共鳴する経験のパターンであり、孤立した個人では成立しない。

この視点は、臨床的には「共感的理解」「鏡映関係」「転移‐逆転移」の現象と重なる。セラピストとクライエントのあいだに生まれるものこそが、こころの生成現象である。

他方、心理臨床では、“こころ”を情報処理・意味づけ・防衛機制として理解してきた。

生きづらさは、過去のスキーマや認知バイアス、言語的フュージョン、体験の回避といった心理構造によって維持される。

この視点では、“こころ”は「脳・思考・言葉」が相互作用して生まれる構造的現象であり、自己内のプロセスが苦痛や意味を生成する。

クライエントが「言葉に支配される」「思考が現実化する」のは、この内的構造の過剰適用の結果と考えられる。

関係論と構造論は、実はこころの異なる面を説明している。

- 関係論は、「こころがどこで生まれるか」を示す。

- 構造論は、「こころがどのように形づくられるか」を説明する。

両者を統合すると、次のようなモデルが導かれる。

“こころ”は、他者との関係の中で生成し、その関係を内的構造として組み込む。

そして、内的構造が再び新しい関係のあり方を生み出す。

すなわち、こころは関係から構造へ、構造から関係へと往復しながら発達・変化していく動的生成体である。

臨床的には、セラピスト‐クライエント関係がこの生成の縮図となる。

クライエントはセラピストを通して「関係的自己」を再構築し、同時に、思考・スキーマ・言語構造を再統合する。

- 関係支点:共感・違和感・投影など、他者との関係に現れるこころの断片を観察する。

- 構造支点:スキーマ・防衛・認知バイアスなど、内的パターンを読み解く。

- 生成支点:クライエントが「他者との新しい関係を体験し直す」場面をつくる。

これら三支点を意識的に行き来させることで、セラピーは「関係を通して構造を変える」実験場となる。

結論:“こころ”はあいだに生まれ、内で形づくられる

人間関係論と臨床心理学の構造論は、異なる方向から同じ真理を指している。

こころは、関係的には「他者とのあいだに生まれる」現象であり、構造的には「思考・言語・記憶の結晶として内側に形をもつ」現象である。この二つは矛盾ではなく、生成と内化の循環として統合される。

すなわち、「こころ」は関係によって立ち上がり、構造によって保持され、再び関係の中で変化していく。

臨床家に求められるのは、この循環の場を安全に保ち、クライエントが他者を通して自分を知り、自分を通して他者を理解する経験を支えることである。

臨床家への含意として、「こころ」は、他者との関係によって点火し、内的構造によって形をもつ。

それは外の世界と内の世界が出会う場所であり、臨床家はそのあいだに立ち会う存在である。

3部:精神医学(脳)と臨床心理(心・関係)の統合モデル

「こころ」はどこに生まれるのか

― 脳・心・関係の統合モデルによる学際的再定義 ―

キーワード:心‐脳問題/関係性心理学/スキーマ理論/ACT(脱フュージョン・体験受容)/防衛機制/神経回路/統合的フォーミュレーション

脳・心・関係の統合モデルによる学際的再定義:要旨

本稿は、「精神医学は心の追究か、脳の追究か」という古典的問いに対し、脳(生物学的基盤)/心(認知‐言語的構造)/関係(対人的・文化的文脈)の三層を循環させる統合枠組みを提示する。具体的には、①精神疾患における神経化学・神経回路の関与と薬理学的介入の意義、②不適応的スキーマ・防衛機制・認知バイアス・言語行動(ルール支配、認知的フュージョン、体験回避)といった心理メカニズム、③共感と差異の弁証法として立ち上がる関係的生成(他者の中に見出す「自己の断片」)を、三軸(脳×構造×関係)として統合する。

本統合モデルは、「統合失調症や双極Iのように脳優位の比重が高い状態」「解離・トラウマ・対人機能不全のように関係優位の比重が高い状態」など、状態ごとに層の重みを可変に捉えることを可能にする。また臨床実践に向け、①層別化(layer-profiling)に基づく初期フォーミュレーション、②介入の入り口選択(薬理・心理・社会)の意思決定アルゴリズム、③クライエント説明のための平易なメタファ(「ダイヤル三つ」)を提案する。最終的に、「こころは関係で点火し、内的構造として保持され、脳‐身体に刻まれ、再び関係の中で変化する」という循環モデルを結論として示す。

Ⅰ.序論:心か脳か、あるいは多層循環か

精神医学の歴史は、心(意味・体験)と脳(機構・因果)の二項対立に揺れてきた。近年は脳画像・薬理学・計算論の進展により「脳の病としての精神疾患」理解が強化される一方、臨床心理はスキーマ・認知バイアス・言語行動・関係性の視点から「生きづらさ」を精緻に記述してきた。

本稿は、対立の解消ではなく往復運動を提案する。すなわち、脳(Neuro)‐構造(Cognitive-Linguistic)‐関係(Relational)の三層が、相互に影響し合いながら「こころ」を生成・保持・変容させるという枠組みである。

Ⅱ.背景整理:三つの視点

精神疾患の一部では、神経伝達物質や回路機能の偏り、発達的脆弱性が症状表現に強く関与する。薬物療法は生理学的ダイヤルを調整する介入であり、重篤症状の安全確保や可塑性の窓(therapy window)を開く意義を持つ。ただし決定因ではなく寄与因であること、個人差が大きいことに留意が必要。

不適応的スキーマ、防衛機制、認知バイアス、言語行動(ルール支配、認知的フュージョン、体験回避、コントロール方略)が、意味づけを通じて感情・行動を組織化する。ここでは「言葉が現実を上書きする」現象(思考=事実化)が重要で、ACTや認知療法は脱フュージョンと柔軟性の回復を狙う。

心は「一人では立ち上がらない」。共感は安全を生み、差異は輪郭を生む。例えば人間的な関係論に依拠すれば、他者の中に「自分の断片」を見出す過程で、こころはあいだに生成する。臨床的には、転移‐逆転移、アタッチメント、メタコミュニケーションが鍵となる。

提案:三軸循環モデル(Tri-Axial Circulatory Model of Mind)

定義:こころとは、

Neuro(脳):生理的基盤が点火感受性を規定し、Cognitive-Linguistic(構造):スキーマと言語が意味の足場を組み、Relational(関係):対人過程が生成契機を与える、三軸が循環して生じる動的生成体である。

- 生成(関係→構造):出会い・共感・差異が体験を素材化。

- 保持(構造→脳):繰り返しが学習(記憶・回路)に刻まれ習慣化。

- 変容(脳→関係):生理・覚醒水準の調整が関係的再体験を可能にし、修正的情動体験が新しい意味づけを生む。

実践原則(臨床での可視化)

- ダイヤル三つ:「脳のダイヤル」「意味のダイヤル」「関係のダイヤル」を症状ごとに配分調整する。

- 入り口は複数:薬理/心理/社会のいずれから入ってもよいが、必ず他のダイヤルにも波及させる設計にする。

「こころ」はどこに生まれるのか ― 脳・心・関係の統合モデル(拡張版)

要旨

本稿は、「精神医学は心の追究か、脳の追究か」という古典的問いに対し、脳(生物学的基盤)/心(認知‐言語的構造)/関係(対人的・文化的文脈)の三層を循環させる統合枠組みを提示する。

本拡張版では、「三軸循環モデル」および「層別化マトリクス」を図表化し、臨床的応用を明確化する。

図1 三軸循環モデル(Tri-Axial Circulatory Model of Mind)

こころは「関係(Relational)」で点火し、「構造(Cognitive-Linguistic)」で形を持ち、「脳(Neuro)」に保持され、再び「関係」へと循環する。これを三軸循環モデルとして図示する。

Ⅳ.エビデンスの読み替え:対立ではなく相補

- 統合失調症、双極I、重度うつの精神運動制止、カタトニアなど

- 初期安全の確保と症状閾値の低下に薬理が有効。同時に関係の安全基地を設け、構造的作業(認知・ACT)への足場を作る。

- トラウマ関連(PTSD/C-PTSD)、解離性障害、アタッチメント不全

- 関係的安全と段階的暴露/安定化が骨格。必要に応じ睡眠・過覚醒の生理ダイヤルを調整し、意味の再構成へ。

- 社会不安症、強迫症、適応障害、反芻優位のうつ

- 認知再評価・脱フュージョン・行動実験が主軸。対人フィードバックで学習を一般化し、生理ダイヤルも併走管理。

層別化フォーミュレーション:Layer-Profiling手順

- 安全・医学的評価(自殺リスク、妄想性、器質性、物質影響のスクリーニング)

- 三軸スケーリング:Neuro/Structure/Relationを0–3で評点(主観+観察)

- 優先ダイヤル決定:最も高い軸を入り口に設定し、他の二軸への波及計画を同時設計

- 短周期レビュー:2–4週で再評点し、配分をダイナミックに更新

参考マトリクス(簡易)

| 状態 | Neuro | Structure | Relation | 入口 | 併走 |

| 統合失調症(急性) | 3 | 1 | 2 | 薬理+家族教育 | 支援連携・生活リズム |

| 双極I(躁転リスク) | 3 | 1 | 2 | 気分安定薬 | 睡眠衛生・関係調整 |

| 社会不安症 | 1–2 | 3 | 2 | CBT/ACT | 役割練習・SSRI検討 |

| PTSD/C-PTSD | 2 | 2 | 3 | 安定化→段階曝露 | 睡眠・過覚醒管理 |

| 解離性障害 | 1–2 | 2 | 3 | 安全基地・接地化 | ペーシング・精神科連携 |

| 反芻性うつ | 2 | 3 | 2 | 行動活性+脱フュージョン | 睡眠・運動・支持療法 |

※数値は重みイメージ。個別評価を前提。

Ⅵ.心理メカニズムの統合:言語と関係の交点

- ルール支配行動:「~すべき」による柔軟性低下 → 関係的モデリング(セラピストの柔軟な応答)で修正学習

- 認知的フュージョン:思考=事実化 → メタ言語化と身体感覚の接地で距離を回復

- 体験回避/コントロール方略:短期軽減だが長期悪化 → 受容・ペーシング・価値合致行動で反転

- 防衛機制:未分化の不安を扱う → 共感+差異の弁証法で成熟的防衛へ移行

- いずれも関係の場での再体験が構造を書き換え、繰り返しが脳に刻まれる。

Ⅶ.治療統合:入り口は違っても、出口は統合

- 薬理学的介入の位置づけ:重症度の閾値を下げ、心理療法の可塑性の窓を開く。

- 心理療法の位置づけ:意味の再構成・技能獲得・再体験を通じて構造を書き換える。

- 関係・社会介入:家族・職場・地域という場を整え、学習の一般化を支える。

- シークエンス設計:安全確保 → 安定化 → 意味再編/曝露 → 維持・再発予防。

- 測定とフィードバック:症状・機能・満足度・価値一致行動を多次元でトラック。

Ⅷ.クライエント説明のための平易な比喩(臨床コミュニケーションBox)

- 三つのダイヤル:脳/意味/関係。いま、どのダイヤルが上がり過ぎ/下がり過ぎかを一緒に見る。

- メガネの度数:認知バイアスは、曇ったレンズ。曇りを拭く(認知再評価)と景色は同じでも見え方が変わる。

- 音合わせ:関係は、合奏。同じ音ばかり(共感だけ)でも、ぶつかり合い(差異)だけでも音楽にならない。

Ⅸ.倫理的含意と限界

- 反還元主義:脳だけ、心だけ、関係だけで語らない。説明のバランスを保つ。

- 個別化:層の重みは人と時期で変動。固定ラベルではなく時間的プロフィールで把握。

- 謙抑:薬理反応や心理的応答には個体差が大きい。不確実性の共有が治療同盟を強める。

- 研究課題:三軸評点の信頼性、介入波及の媒介分析、計算モデル化(予測的符号化など)による厳密化。

Ⅹ.結論

本稿は、「心か脳か」の二項対立を超え、脳(Neuro)‐構造(Cognitive-Linguistic)‐関係(Relational)の三軸循環モデルを提案した。

「こころは、関係で点火し、言語‐認知構造として形を持ち、脳‐身体に保持され、再び関係の中で変化する」。

臨床家は三つのダイヤルを読み替えながら、安全・意味・関係を同時に設計し、個々の「生きづらさ」を可変配分で扱う。

この統合的視座は、専門家にも一般の方にも納得可能な「こころ」の説明を与えつつ、実践上の意思決定を具体化する羅針盤となる。

4部:「精神症候学的こころ論」

「こころ」をいかに観るか ― 精神症候学的視点からの現象学的再定義

― 意識・体験・存在の構造としてのこころ ―

キーワード

精神症候学/現象学的精神医学/体験の記述/自我構造/存在論的異常/臨床心理学的理解

要旨

本稿は、「こころ」を精神症候学(Psychopathology)の立場から再考する。

精神症候学は、精神疾患を単なる診断単位として扱うのではなく、患者の異常体験の現象構造を記述し、そこに表れる「人間としての存在の変容」を理解する学である。

本稿では、意識・知覚・思考・感情・自我といった12の精神機能に生じる変調を、「こころ」という現象のゆらぎとして捉え直し、精神症候を脳の異常でも心の障害でもなく、存在の現象的変化として理解する立場を提示する。さらに、精神症候学を臨床心理学・精神医学・現象学的哲学の三つの層を媒介する学として位置づけ、「こころを観る」方法論の再構築を試みる。

精神症候学(psychopathology)は、精神疾患を単なる医学的疾患単位ではなく、「体験の異常」として記述する学である。

ヤスパース(K. Jaspers, 1913)は『一般精神病理学』の中で、「精神医学の根幹は理解(Verstehen)である」と述べた。理解とは、原因を探すことではなく、体験の連関(Erlebniszusammenhang)を辿る営みである。

今日の精神医学が脳科学的基盤に傾きつつある中で、精神症候学の意義は、「こころ」を現象として再発見することにある。「こころとはどこから生まれるのか」という問いは、まさにこの精神症候学の根幹 ― 体験の現れ方を問うこと ― に通じる。

精神症候学において「こころ」は、体験する主体の構造そのものである。

それは「脳の機能」でも「心理的内容」でもなく、意識・感情・知覚・思考・自我・存在が交錯する現象構造として理解される。

1. 精神機能の12領域における「こころ」の現れ

精神症候学的理解では、以下の12の精神機能が「こころ」の観察窓である。

| 領域 | 正常な機能 | 異常の現れ | 「こころ」の構造的ゆらぎ |

| 意識 | 世界と自己を同時に感じる場 | 意識の狭窄・曖昧化 | 存在の光が弱まる |

| 知覚 | 世界を意味的に把握 | 幻覚・錯覚 | 世界との接点の変容 |

| 記憶 | 自己の連続性を保持 | 偽記憶・想起困難 | 時間的自己の断裂 |

| 見当識 | 自己と世界の位置づけ | 時間・空間の喪失 | 世界への参照点喪失 |

| 睡眠 | 意識と無意識の往還 | 入眠障害・過眠 | 体験と休息の調和破綻 |

| 知能 | 抽象的理解・判断 | 知的低下・形式主義 | 思考の柔軟性喪失 |

| 言語 | 意味共有の道具 | 失語・言語錯乱 | 意味と音の分離 |

| 思考 | 概念化と推論 | 連合弛緩・妄想 | 思考の流動性の逸脱 |

| 感情 | 価値づけと関係形成 | 感情鈍麻・易刺激性 | 世界への情動的開かれの喪失 |

| 自我 | 主体性と同一性 | 自我障害・離人 | 「私」という中心の動揺 |

| 性格 | 一貫した態度傾向 | 著しい変動・偏倚 | 自己像の脆弱化 |

| 意志・欲動 | 行動を導く動力 | 無為・衝動性 | 行為と意味の断絶 |

これらは単なる症状ではなく、こころの構造的変容の断片として読み取られる。

異常は、失われた心ではなく、変調した存在のかたちである。

精神症候学的にみると、「こころ」は次の三層の交差として存在する。

- 体験の層(Erlebnis):感じ、思い、気づく現象そのもの。

- 自己の層(Selbst):体験を統合し「私」を成立させる構造。

- 世界の層(Welt):自己が向かう他者・自然・文化の場。

これらの層は固定的ではなく、絶えず交錯して「こころ」を形成する。

統合失調症では「自己‐世界の境界」が曖昧となり、うつ病では「体験の層」が重く沈み、トラウマでは「世界の層」が脅威として現れる。したがって、精神症候とは、存在の三層のズレ・断絶・重なりの変調にほかならない。

1. 症候を「体験の構造」として記述する

臨床家は、症状をラベル化する前に、「その人にとって世界がどのように見えているのか」を記述する必要がある。

幻覚とは、あり得ない知覚ではなく、過剰に現れる世界の一形態である。

抑うつとは、気分の低下ではなく、価値と意味の退色である。

2. 「こころ」を失った人はいない

症候の中にも、かすかに“こころ”が息づいている。

それは異常体験の中で、存在が苦しみながら自己を保とうとする努力である。

したがって治療とは、症状を消すことではなく、「こころが再び世界と結びつく道」を支援する営みである。

3. 精神症候学と心理臨床の協働

精神症候学は臨床心理学に現象記述の精度を、臨床心理学は精神症候学に共感的理解と関係の場を提供する。

両者の協働は、「診断名の前にその人を観る」医療・心理実践を取り戻す。

精神症候学的立場から見ると、こころとは、脳が機能する器官ではなく、心理的過程の束でもなく、存在が世界に現れる仕方(Weise des Erscheinens)である。

こころはつねに「異常」の可能性を含む連続体として揺らぎ、異常体験は「壊れたこころ」ではなく、存在の異なる位相を示す。

こころとは、現象として世界に現れ、体験として私に届き、意味として他者と結ばれるものである。

精神症候学は、その現れ方を観察し記述することで、心を再び生きた現象として取り戻す学である。

- 脳科学との対話:異常体験の背後にある神経活動の意味を探る。

- 臨床心理との統合:体験記述を基盤にしたナラティブ・セラピーへの応用。

- 倫理的含意:異常を他者性の形態として尊重する視点。

精神症候学は、「こころを治す」学ではなく、「こころを観る」学である。

その態度こそが、現代の過剰な診断化の中で、人間の尊厳を守る最後の砦となる。

- まとめ:

- こころは診断ではなく現象。

- 異常は破綻ではなく変容。

- 理解とは、共にその世界を見つめることである。

5部:精神分析理論、心的装置としての「こころ」

「こころ」の深層構造 ― フロイトの心的装置モデルと現代臨床への示唆

― エス・自我・超自我と意識・前意識・無意識の相互作用 ―

キーワード

フロイト精神分析/心的装置/心的構造論/局所論/無意識/防衛機制/力動論的こころ

要旨

本稿は、ジークムント・フロイト(Sigmund Freud)の精神分析理論に基づく心的装置(psychische Apparat)の概念を中心に、「こころ」を多層構造として再考する。

フロイトが提唱した心的構造論(Id–Ego–Superego)と局所論(意識・前意識・無意識)は、現代の心理臨床・精神症候学・神経科学における「こころの働き」を理解する上で依然として有効な枠組みである。

本稿では、これら二つの理論的構造を統合的に解釈し、こころを力動的平衡を志向する多層的エネルギー系として位置づける。さらに、現代臨床の視点から、心的葛藤・防衛・抑圧・昇華などの動態を、「脳―心理―関係」の三位連関モデルへと再翻訳する試みを行う。

フロイトにとって、「こころ」は単なる意識や思考の集積ではなく、欲動(Trieb)・感情・防衛・理想といった多方向の力がぶつかり合い、均衡を模索する力動的場(dynamic field)である。

彼は、人間の行動・感情・夢・症状をこの心的エネルギーの流れとして説明し、こころを可視的な構造(精神機能)として捉えようとした。

フロイト理論の核心は、以下の二つの枠組みにある。

- 心的構造論(Strukturtheorie):エス(Id)・自我(Ego)・超自我(Superego)

- 局所論(Topik):意識(Conscious)・前意識(Preconscious)・無意識(Unconscious)

これらは「こころ」を異なる側面から表す二つの地図(maps of the mind)であり、それぞれが人間の内的葛藤と統合のダイナミズムを描いている。

1. エス(Id)―「本能的生命エネルギー」

エスは、生得的な欲動の源泉であり、快楽原則(Pleasure Principle)に従う。

食欲・性欲・攻撃衝動などのエネルギー(リビドー)は、社会的規範に関係なく充足を求める。

臨床的には、夢・衝動・身体症状・転移にその影が現れる。

・「生きる衝動(Eros)」と「死の衝動(Thanatos)」の交錯こそ、こころの根源的動力である。

2. 自我(Ego)―「現実への翻訳者」

自我は、エスの衝動を現実原則(Reality Principle)の下で調整する働きを担う。

知覚・記憶・判断・防衛などの機能を統合し、外界と内界の橋渡しを行う。

・自我は単なる抑制機関ではなく、力動的な調整者(regulator)であり、クライエントの適応・洞察・自己理解の中心的機能である。

3. 超自我(Superego)―「内なる他者・理想の審判者」

超自我は、親や社会の価値観が内在化された領域であり、道徳原則(Moral Principle)に従う。

理想的自己像を保持する一方で、過度な罪悪感や自己批判を生じさせる。

・うつ病における自己攻撃、強迫症における完璧主義などは、超自我の過剰化の表れである。

4. 心的構造の力動関係

これら三者は固定された区分ではなく、力学的均衡を保ちながら相互に作用する。

たとえば、エスの衝動が強まると、自我は防衛機制を作動させ、超自我はそれを倫理的に抑制しようとする。

・この葛藤が、症状・夢・失言・転移として表面化する。

1. 意識(Bewusst)

現在体験している感情や思考の領域。

自我の表層にあり、現実への対応や論理的判断を担う。

2. 前意識(Vorbewusst)

すぐには意識に上らないが、努力すれば想起できる記憶や感情の層。

夢・連想・自由想起を通じて、無意識と意識を仲介する。

3. 無意識(Unbewusst)

抑圧された欲望・恐怖・記憶が潜在し、行動や感情に影響を与える深層。

・無意識は「こころの地下」でありながら、しばしば人格の方向を支配する。

4. 局所論の臨床的意義

局所論は、心のどこで何が起きているかを観察するための地図である。

夢分析や自由連想法は、この三層を横断する心理的トンネルとして機能する。

| 心的構造 | 対応する意識構造 | 機能的特徴 | 臨床的現れ |

| エス(Id) | 無意識 | 衝動・欲動・リビドー | 衝動行動、夢、身体化 |

| 自我(Ego) | 前意識~意識 | 調整・判断・防衛 | 抑圧、合理化、洞察 |

| 超自我(Superego) | 前意識~意識 | 道徳・理想・禁止 | 罪悪感、自己批判、完璧主義 |

「こころ」は、構造と意識の両地図を行き来する多層的存在である。

1. 心理療法的意義

フロイト理論は、現代の心理療法(CBT・ACT・EFT・ST)の多くに影響を残す。

・CBT:自我機能の「思考の修正」

・ACT:無意識的葛藤を「受容」と「価値選択」で再統合

・EFT:抑圧感情の解放=リビドーの再流通

2. 神経科学的接続

近年、無意識的情動処理に関与する扁桃体・前頭前野・島皮質などが同定され、「無意識」はもはや比喩ではなく神経的現実として検証可能になりつつある。

・無意識=非意図的情報処理、自我=遂行制御、超自我=社会的内在化の神経ネットワークとして理解できる。

3. 精神症候学的接続

フロイトの「心的装置」は、精神症候学の体験記述と整合する。

離人症は自我機能の断裂、幻覚はエスの侵入、罪業妄想は超自我の肥大など、“こころの構造の歪みとしての症候”が現れる。

フロイトの理論に基づけば、こころは

- 構造的に:エス・自我・超自我の三者による力学系

- 意識的に:無意識・前意識・意識の三層を行き来する流動体

- 機能的に:葛藤を通して恒常性(homeostasis)を保つ自己調整システム

として理解される。

こころとは、抑圧と昇華、衝動と理想、意識と無意識のはざまで絶えず生成し続ける生命的現象である。

臨床家にとって、こころの理解とは「症状を抑えること」ではなく、この力動の調和点を探る創造的作業である。

- まとめ:

- こころは静的構造ではなく、動的過程である。

- 自我は均衡の航海士であり、無意識は深海の潮流である。

- そして臨床とは、クライエントと共にその海図を描き直す営みである。

- ポスト・フロイト派の継承(ユング・クライン・ラカン・コフート)による“間主観的こころ”の発展。

- 脳科学的検証による心的装置の神経対応の探求。

- 現代臨床への再接続:無意識を人間存在の豊かさとして再評価する。

- 意識・前意識・無意識と超自我・自我・イド

- 精神疾患の把握と診断、分類方法

- 精神医学の対象は心か脳か?

- スキーマ療法の知識

- 認知行動療法の知識

- ACTアクセプタンス&コミットメント・セラピーの知識

- 防衛機制

- 認知バイアス

- 自尊心や自己肯定感など歪み8要素の自己チェック

- 精神疾患の脳の基礎知識

- 精神疾患の神経伝達物質の関与

- 精神疾患の薬物療法の知識

- 「生きる意味」の問いに心理的・哲学的に問う