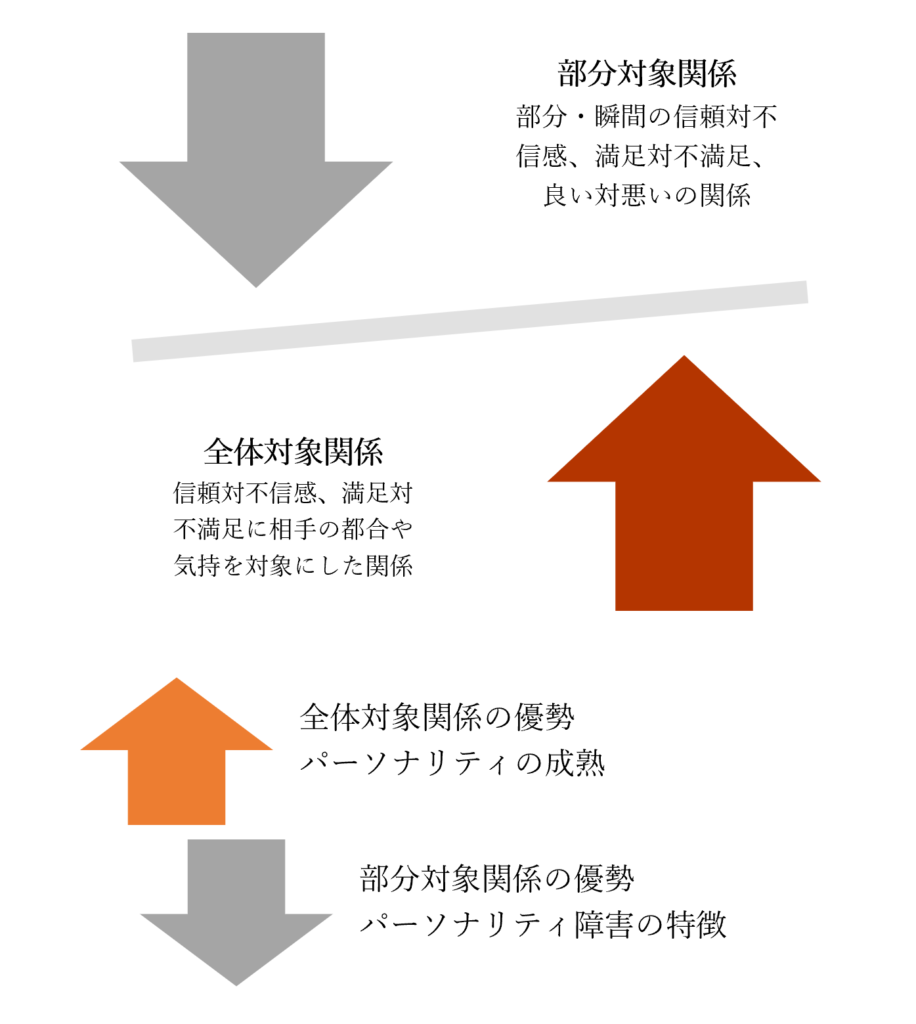

クラインの部分対象関係と全体対象関係

メラニー・クラインは、精神分析の分野で重要な貢献をした心理分析家であり、対象関係論は特に子供の発達と精神病理学に焦点を当てています。クラインの対象関係論において、部分対象関係と全体対象関係は中心的な概念です。

これらの概念は、クラインが親子関係や心理的発達において、対象関係がどのように形成されるかを理解するために提案したものです。クラインはこれらの概念を用いて、幼児期の心の中での対象関係の発達を追求し、精神病理学の理解にも応用しました。

- 部分対象関係 (Part Object Relations)

- 概要

部分対象関係は、個々の対象(通常は親や主要なケアギバー)の特定の部分や特性に焦点を当てる関係を指します。この段階では、幼児は対象を部分的な要素に分割し、対象の一部(例: 母親の乳房)を特に重要視することがあります。 - 例: 幼児は母親の乳房だけでなく、母親の目や声などの特定の部分に焦点を当て、それぞれが異なる感情や経験を引き起こすとされます。

- 概要

- 全体対象関係 (Whole Object Relations)

- 概要

全体対象関係は、個々の対象を一つの全体として捉え、それに対する統一された感情や反応を形成する段階を指します。この段階では、対象を全体的に理解する能力が発達し、複雑な感情や関係が形成されます。 - 例: 幼児は部分的な対象関係から進化して、母親全体に対して安全や安心などの統一された感情を抱くようになります。これにより、対象の部分を分離せずに全体的に愛情や信頼を対象に向けることが可能になります。

- 概要

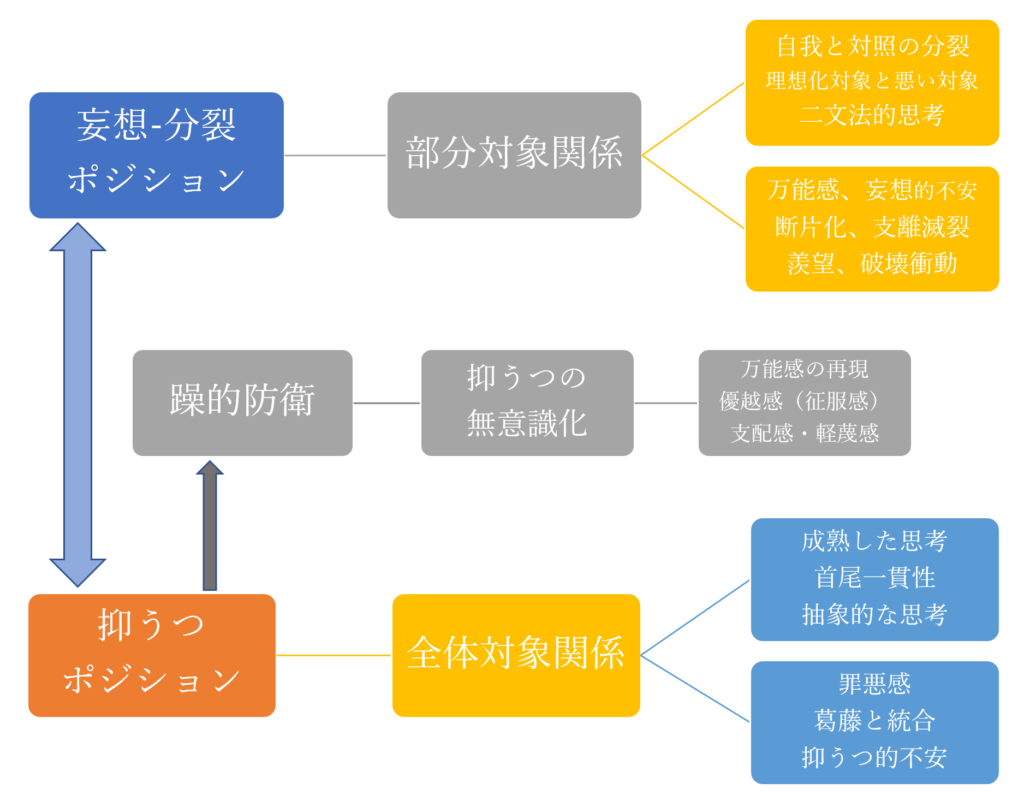

妄想分裂ポジションと抑うつポジション・躁的防衛

メラニー・クラインは、対象関係論において、妄想分裂ポジション(Schizoid Position)とそれに続く抑うつポジション(Depressive Position)を提唱しました。また、これらのポジションにおいて発生する躁的防衛にも焦点を当てました。

これらのポジションや躁的防衛は、クラインが精神分析において発達や心の中での対象関係の進化を理解するために提唱した重要な概念です。

- 妄想分裂ポジション (Schizoid Position)

- 概要

妄想分裂ポジションは、主に初期の幼児期における心の中での対象関係の形成を指す概念です。このポジションでは、幼児は対象を完全に善悪に分割し、対象への愛と敵意が極端に分離された状態が生じます。 - 特徴

幼児は対象を善悪の二元性で見るため、対象を攻撃することなく保ちたい善い対象と、攻撃的で脅威となる悪い対象を分けて保持しようとします。これにより対象への愛と敵意が同時に存在することができることになります。

- 概要

- 抑うつポジション (Depressive Position)

- 概要

妄想分裂ポジションに続く発達段階であり、おおよそ1歳半から3歳頃に発生します。この段階では、幼児は対象を善悪ではなく、一つの全体として受け入れることができるようになります。 - 特徴

幼児は対象に対して愛と敵意が同時に存在することを受け入れ、対象に対する愛情と罪悪感を同時に感じるようになります。これにより、対象への感情がより現実的で複雑になります。

- 概要

- 躁的防衛 (Manic Defenses)

- 概要

クラインは、妄想分裂ポジションや抑うつポジションにおいて、不安や心の痛みから逃れるために発展する躁的な防衛機制を強調しました。 - 特徴

躁的防衛は、楽観的で過剰な期待や自己欺瞞といった形で表れることがあります。現実的な苦悩や対象との複雑な感情から逃れようとし、一時的な興奮状態や過度な自己評価に頼ることがあります。

- 概要

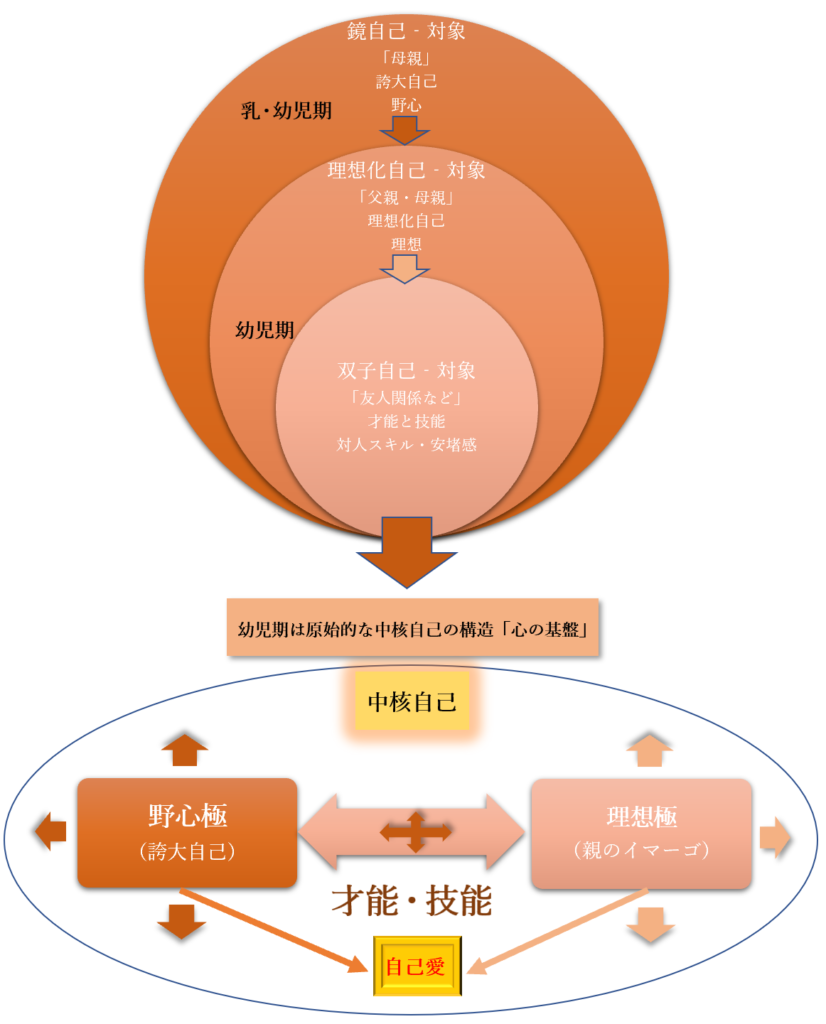

コフートの誇大自己と理想化された親のイマーゴ

ハインツ・コフート(Heinz Kohut)は、精神分析の分野で「自己心理学」を発展させ、誇大自己(grandiose self)と理想化された親のイマーゴ(idealized parental imago)という概念を提唱しました。これらは、自己心理学において自己の発達と形成における重要な要素とされています。

これらの概念は、コフートが自己心理学の枠組みで個体の心の中での自己の発達と形成を理解するために提唱したものであり、特にナルシシズムや自己愛の概念と関連しています。誇大自己と理想化された親のイマーゴは、個体が安定感や自尊心を確立し、他者との関係においても満足感を得る上での重要な役割を果たすと考えられています。

- 誇大自己(Grandiose Self)

- 概要

誇大自己は、自己の強化や肯定的な感情を求める際に形成される、自己に対する誇張された肯定的なイメージや感覚を指します。 - 特徴

誇大自己は、自分は特別であり、他の人よりも優れているといった自己評価が極端に高まった状態を示します。これは、自分のニーズを満たし、他者からの肯定を得るために形成される自己保全のメカニズムとされています。

- 概要

- 理想化された親のイマーゴ(Idealized Parental Imago)

- 概要

理想化された親のイマーゴは、幼少期に経験した親やケアギバーに対する理想的で理想化されたイメージを指します。 - 特徴

この理想化された親のイマーゴは、安全感や自尊心を得るために、現実の親や他者に期待する理想的なイメージです。このイマーゴを通じて、固体の自分を肯定的に見ることができ、他者からの期待に応えることで自尊心を保つことが可能です。

- 概要

コフートの双極的自己

ハインツ・コフート(Heinz Kohut)の自己心理学において、双極的自己(Bipolar Self)は、自己の構造に関する概念の一部です。コフートは、自己が二重のポール(双極)を持ち、それが互いに対話しながら形成されると考えました。これにより、自己の安定と発展が可能になるとされています。

双極的自己の概念は、コフートの自己心理学において、心の中での自己の発達と形成に対する理解を提供するために用いられています。

- 縦軸

- 自己物体(Self-objects)

縦軸は、自己の物体と呼ばれるものに関連しています。自己物体は、他者や物事が自己にとって重要であり、自己との関係を通じて安定感や肯定感を提供する対象です。例えば、理想化された親のイマーゴや他者との良好な関係がこれに当たります。

- 自己物体(Self-objects)

- 横軸

- 非依存性と依存性

横軸は、非依存性と依存性の双極を示しています。非依存性は、自己を安定させ、他者との関係においても独立性を保つ能力を指し、依存性は他者への頼りがいと安心感を示します。これらの双極がバランスを取り合いながら、自己が形成されていくとされています。

- 非依存性と依存性

- 双極性の相互作用

- 双極的自己では、縦軸と横軸の相互作用が重要です。自己物体との関係によって、他者とのつながりを通じて自己を構築し、同時に自己の安定性や独立性を保つことができるとされています。

- 双極的な発展

- 双極的自己は、発達の中で進化し、安定感や自尊心の形成に役立ちます。適切な自己物体との関係を通じて、他者との絆を築きながらも自己を確立し、健全な人間関係の形成を促進します。

ボウルビィの愛着理論

愛着アタッチメントは、心理学者ジョン・ボウルビィ(John Bowlby)によって提唱された概念で、他者との親密な関係を築くための生物学的な傾向や心理的な仕組みを指します。愛着アタッチメント理論は、主に幼児期の親子関係に焦点を当て、感情的な絆が個体の発達において重要であり、幼少期から成人期にかけての愛着関係が長期的な影響を与えることが示唆されています。

愛着アタッチメントの主な要点

愛着アタッチメント理論では、親や主要なケアギバーとの安定した感情的な絆が、幼児にとって「安心基地」を提供すると考えられています。安心基地とは、幼児が探索や冒険を行う際に安全であると感じ、不安やストレスが発生した際にはその存在を頼りにできる場所や人物を指します。

愛着アタッチメント理論では、幼児が親から離れることが生じた際に生じる不安を「分離不安」と呼びます。分離不安は、安心基地から離れた状況や新しい環境において発生することがあります。これは、安全な絆が築かれている場合でも、一時的な分離に対して生じる一般的な反応です。

ボウルビィによれば、愛着アタッチメントは個体の感情的な安全性や信頼性を構築するのに影響を与え、個体は異なる愛着スタイルを発展させるとされています。主な愛着スタイルには、安全な愛着、不安定な愛着、回避的な愛着などがあります。これらのスタイルは、幼児期の親子関係の質に基づいて形成されると考えられます。

愛着アタッチメントが適切に形成されると、個体は他者との信頼性のある関係を構築しやすくなります。逆に、愛着の形成が妨げられると、将来的な関係や心理的な健康に影響を与える可能性があります。

反応性愛着症と脱抑制対人症

反応性愛着症/アタッチメント障害(Reactive Attachment Disorder, RAD)と脱抑制対人症(Disinhibited Social Engagement Disorder, DSED)は、幼児期や幼少期の重要な時期における安定した愛着関係や感情の調整が困難な際に発生することがあります。これらの障害は、幼児期や幼少期の発達障害に関連した診断基準であり、主に親子関係の形成において問題が生じた場合に見られる症状です。

- 反応性愛着症 (RAD)

- 概要

RADは、主に早期に親との絆が形成されなかったり、途切れた場合に発生する発達障害です。この状態では、幼児や子供が他者との感情的な絆を形成することが難しくなります。 - 症状

幼児期においては、親や主要なケアギバーに対して無関心であるか、拒絶的であることが見られます。信頼性のある愛着が築かれないため、幼児は他者に依存せず、他者との絆を築くことが困難です。

- 概要

- 脱抑制対人症 (DSED)

- 概要

DSEDは、親やケアギバーに対する感情の制御が不足したことにより、他者に対して過剰な親しみを示す状態です。これは、過去に感情的な虐待や不適切な環境で育った場合にも発生することがあります。 - 症状

DSEDの主な特徴は、他者に対して異常に親しみを示すことであり、知らない他者にも簡単になついたり、怖れずに近づいてしまうことがあります。この状態では、他者との適切な境界線の設定や社会的な危険の識別が難しくなります。

- 概要

親子関係の問題をケースと心理用語で解説

アダルトチルドレン

「アダルトチルドレン(Adult Children)」という用語は、一般的には家庭内での成長過程において、健全な愛情やサポートを受けられなかったり、機能的な親子関係が欠如していた子供たちを指します。これらの経験が、成人後にさまざまな影響を及ぼすことがあります。アダルトチルドレンの中には、特定の特徴を持つ「タイプ」がいくつか議論されています。次に、それらの「タイプ」を示します。

- ヒーロー(The Hero)

- 特徴: ヒーローは、家族内の問題を解決し、家庭の秩序を守ろうとする傾向があります。成績優秀で責任感が強く、他の家族メンバーにサポートを提供することが期待されます。

- プリンス・プリンセス(The Prince/Princess)

- 特徴: プリンス・プリンセスは、家族内で特別視されたり、優遇されたりすることがあります。一方で、過度な期待やプレッシャーを感じやすく、他の家族メンバーの期待に応えることが求められます。

- スケープゴード(The Scapegoat)

- 特徴: スケープゴードは、家族内の問題や緊張を外部に向けて逸らされることがあります。問題が発生すると、スケープゴードが非難や罰を受けることで、家族全体の安定が維持されようとします。

- ロストワン(The Lost One)

- 特徴: ロストワンは、自己アイデンティティや目標を見失いがちで、他者との関係が希薄であることがあります。自分自身に対する目的感や自覚が不足しています。

- ロンリー(The Lonely)

- 特徴: ロンリーは、感情的に孤立しやすく、他者とのつながりが不足しています。信頼関係の構築が難しくなることがあります。

- ケアティカー・リトルナース(The Caretaker/Little Nurse)

- 特徴: ケアティカー・リトルナースは、他者の世話を焼くことやサポートを提供することが得意で、他者の感情を優先します。一方で、自己のニーズを無視する傾向があります。

- イネイブラー(The Enabler)

- 特徴: イネイブラーは、他者の依存症や問題行動を助長することがあります。問題を解決しようとせず、問題行動を続けるような状況を作り出します。

- プラケーター(The Placater)

- 特徴: プラケーターは、他者に合わせることが得意で、衝突を回避しようとする傾向があります。他者に喜ばれることで、自分の安全を確保しようとします。

- クラウン(道化師)

- 特徴: クラウンは、ユーモアや軽薄さを使って家族内の緊張を和らげます。一方で、本音や真剣な感情を表現することが難しいことがあります。

エディプスコンプレックス

エディプスコンプレックスは、精神分析学の創始者であるジークムント・フロイトが提唱した概念で、個体が幼少期に親との性的な感情を経験するという理論です。エディプスコンプレックスは、ギリシャ神話のキング・オイディプス(Oedipus)に由来しています。

エディプスコンプレックスはフロイトの理論の中で重要な概念であり、その後の精神分析学や発達心理学に影響を与えました。ただし、近年ではこの理論に対して批判的な意見もあり、異なる視点からのアプローチが行われています。

- 概要

- エディプスコンプレックスは、幼少期に親との性的な感情を抱くとするフロイトの理論です。具体的には、男児が母親に対して恋愛的な感情を抱き、同時に父親との競争や嫉妬の感情を抱くとされています。

- 男性のエディプスコンプレックス

- 男児は、母親に対して性的な感情を抱くと同時に、父親をライバルと見なし、父親に対抗する嫉妬心を抱くとされます。フロイトは、この過程が男児の性的発達において重要で、エディプスコンプレックスを乗り越えなければ、性的同一性の形成に問題が生じる可能性があると主張しました。

- 女性のエディプスコンプレックス(エレクトラ・コンプレックス)

- 女児のエディプスコンプレックスは男児とは異なり、複雑なものとされています。フロイトは、女児が父親に対して性的な感情を抱くこともあるが、母親との関係がより複雑であると考えました。女児は、母親との関係において様々な感情を抱きながら、エディプスコンプレックスを経験するとされます。

※エレクトラ・コンプレックス(女児が父親に愛着を持つ心理)

- 女児のエディプスコンプレックスは男児とは異なり、複雑なものとされています。フロイトは、女児が父親に対して性的な感情を抱くこともあるが、母親との関係がより複雑であると考えました。女児は、母親との関係において様々な感情を抱きながら、エディプスコンプレックスを経験するとされます。

- エディプスコンプレックス

- エディプスコンプレックスは、性的発達において重要な過程であるとされますが、これを解消することが健全な発達に必要とされます。エディプスコンプレックスが解消されると、適切な性的同一性を確立し、社会的な規範に適合することが期待されます。

- コンプレックスの解消

- エディプスコンプレックスは、幼少期に親との性的な感情を抱くとするフロイトの理論です。具体的には、男児が母親に対して恋愛的な感情を抱き、同時に父親との競争や嫉妬の感情を抱くとされています。

アバンドンメント 、カインコンプレックス 、クリプトチャイルド

- アバンドンメント(Abandonment)

- 概要: アバンドンメントは、主に関係や絆が途切れたり、放棄されたりすることに対する感情や経験を指します。これは通常、親子関係やパートナーシップの中で起こり、感情的な安定や安全な絆が失われたと感じられる状況を表します。

- 影響: アバンドンメントの経験は、信頼感や安全感の喪失、不安、孤独感、自尊心の低下などを引き起こす可能性があります。これは、過去の経験や現在の人間関係において深刻な影響を与えることがあります。

- カインコンプレックス(Cain Complex)

- 概要: カインコンプレックスは、兄弟姉妹間の不公平な扱いや優越感、嫉妬に焦点を当てた概念です。このコンプレックスは、特に親が片方の兄弟姉妹を他方よりも特別扱いしたり、好意的な評価を与えたりすることが原因となります。

- 影響: カインコンプレックスは、兄弟姉妹間の対立や嫉妬、競争心、親に対する敵意などを引き起こす可能性があります。これが悪化すると、家族内の関係が損なわれることがあります。

- クリプトチャイルド(Cryptochid)

- 概要: クリプトチャイルドは、「秘密の子ども」を意味します。この概念は、家庭や社会において、その存在が十分に認識されず、無視されるか、無視されることが一般的な状況を指します。これは、感情的なニーズが十分に満たされず、存在が見過ごされがちな子どもの状態を表現します。また、親による過保護によって子どもが自立性を獲得できずに、社会的関係に適応できない状態 のことです。

- 影響: クリプトチャイルドの子どもは、感情的なサポートや認知が不足しているため、心理的な健康や社会的な発達に影響を与える可能性があります。無視されるや過保護の影響は、自尊心や信頼感に課題を抱えることがあります。

コンプレックス・ポストトラウマティック・ストレス障害、

ディアボリカル・アイデンティティ・シンドローム

ディアボリカル・アイデンティティ・シンドローム

- コンプレックス・ポストトラウマティック・ストレス障害

(Complex Post-Traumatic Stress Disorder, C-PTSD)- 概要: C-PTSDは、従来のポストトラウマティック・ストレス障害(PTSD)とは異なり、長期間または繰り返しのトラウマ体験に起因する精神的な健康の問題を指します。主に複数のトラウマ体験、または子ども時代からの慢性的な虐待や過酷な状況が原因となります。症状には、感情の規律の問題、自己認識の喪失、対人関係の困難などが含まれます。

- 解釈:子供が毒親によって慢性的な心的外傷を受けた結果、自己認識や感情の調整、人間関係の構築などに問題を抱えることがあるります。

- ディアボリカル・アイデンティティ・シンドローム

(Diabolical Identity Syndrome)- 概要: ディアボリカル・アイデンティティ・シンドロームは、自己の中に悪魔的な人格を抱く状態を指します。これは、一般的には自己と対話し、悪魔的な特徴や行動を持つ「別の自己」を感じることを意味します。これは、トラウマや複雑な心理的状態が原因となることがあります。

- 解釈:毒親によって子供が否定され、無力感や劣等感を抱えた結果、社会的に問題のある行動をとるようになることがあるます。

ペアレンタル・アリエネーション、

マザー(ファーザー)コンプレックス、幼児的万能感

- ペアレンタル・アリエネーション(Parental Alienation)

- 概要: ペアレンタル・アリエネーションは、離婚や親の対立などが原因で、一方の親が子供との関係を深めるために意図的に他方の親を排除する行動を指します。これにより、子供が片方の親との絆を損なう可能性があります。ペアレンタル・アリエネーションは法的な問題や心理的な影響を引き起こすことがあり、家族法や心理学の分野で議論されています。

- 解釈:毒親が子供を自分の味方に引き入れるために、他方の親や家族との関係を妨害することによって、子供が親や家族から遠ざかることがあります。

- マザー(ファーザー)コンプレックス(Mother (Father) Complex)

- 概要: マザー(ファーザー)コンプレックスは、精神分析学の観点から派生した概念で、母親(または父親)との関係において発生する複雑な感情や心理的な影響を指します。これは、特に幼少期や家族の影響が強い時期に発生すると考えられています。コンプレックスは、その対象である親との関係が個人の性格や行動に与える影響を指し、時には過剰な依存や対立を引き起こすことがあります。

- 幼児的万能感(Infantile Omnipotence)

- 概要: 幼児的万能感は、幼少期の子供が自分の力や影響を過大に評価し、自分だけがすべてをコントロールできると感じる傾向を指します。これは、幼児がまだ現実的な制約や他者の視点を理解する能力が不足しているために生じる現象であり、自己中心的な思考や行動が顕著です。幼児的万能感は、幼少期の発達段階に特有の特徴であり、成長とともに現実的な認識が進展します。

- 解釈:自分はどんなことでもできる、何にでもなれるというような子供の頃の現実離れした夢や理想を抱いています。

・幼児期から青年期、大人になる過程において乗り越えるべき発達課題を乗り越えていないために生きづらさの原因になっていて、内心は不安でいっぱいになり幼児的万能感にすがるしかないという問題を抱えています。

・ベースには愛情や期待が強かった親でもあり、親の保護や支えを自分の実力と認知している可能性があります。

毒親傾向の親のチェックリスト88

毒親傾向やナルシシズムのメンタル研究室考案の88個のチェックリストです。子供に対してだけでなく、対人や社会に対しての評価も含めたとても強烈な毒親チェックリストですが、親の傾向として当てはまると感じたらチェックしてください。

| 毒親傾向の親のチェックリスト | ☑ |

|---|---|

| 1. 親の傾向として、子どもと重要な問題について話しあうとき、自分の話題に変えてしまう。 | |

| 2. 親の傾向として、自分が見捨てられないために、なりふり構わない振る舞いをする。 | |

| 3. 親の傾向として、子どもの感情を否定する。 | |

| 4. 親の傾向として、子どもの食事や服装、髪型など身なりを細かく詮索する。 | |

| 5. 親の傾向として、現実に関わらず自分が特別優れていて、賞賛されるべきと考えている。 | |

| 6. 親の傾向として、子どもの言動をけなしたり、取り柄がないような反論する。 | |

| 7. 親の傾向として、常に自分が注目されていないと気がすまない。 | |

| 8. 親の傾向として、身体的や精神的、性的虐待などのDVをしてくる。 | |

| 9. 親の傾向として、子どもが感情について話しているときでも、自分の感情を優先しようとする。 | |

| 10. 親の傾向として、完全主義者で追い立てられるように生きている。 | |

| 11. 親の傾向として、逮捕の原因になるような違法行為を繰り返したりする。 | |

| 12. 親の傾向として、不都合なことが起きると、子供の感情や行動の責任をとろうとせず、子供やだれかのせいにする。 | |

| 13. 親の傾向として、規則や秩序、スケジュール、清潔について強迫観念的になっている。 | |

| 14. 親の傾向として、相手を過剰に理想化したり、否定したりする。 | |

| 15. 親の傾向として、常に何かに不安や心配を過剰に感じている。 | |

| 16. 親の傾向として、自分は才能や美しさなどの美徳にあふれ、成功し、愛されていると考えている | |

| 17. 親の傾向として、すぐに傷つき、問題を解決しようとせず、長いあいだ恨みつづける。 | |

| 18. 親の傾向として、一貫性がなく、子どもが同じことをしていても時には怒り、時には褒める。 | |

| 19. 親の傾向として、異性に対して性を強調するようなコミュニケーションをとる。 | |

| 20. 親の傾向として、子どもに嫉妬するような行動をとる。 | |

| 21. 親の傾向として、気分屋で急に感情の爆発することがあり、常に緊張感がある。 | |

| 22. 親の傾向として、繰り返し嘘をついたり、自分の利益や快楽のために人をだます。 | |

| 23. 親の傾向として、子どもをうまく利用していると感じる。 | |

| 24. 親の傾向として、自己イメージの不安さが続いている。 | |

| 25. 親の傾向として、子どもから心のケアをしてもらっている。 | |

| 26. 親の傾向として、自分は特別な存在で、それを理解できるのは、ほかの特別な才能に恵まれているものだけだと考えている。 | |

| 27. 親の傾向として、子どもを受け入れていないと感じる。 | |

| 28. 親の傾向として、すぐに機嫌が悪くなったりするが、それを隠さない。 | |

| 29. 親の傾向として、子どもに共感を示さない。 | |

| 30. 親の傾向として、行動は衝動的で、長期的な見通しがない。 | |

| 31. 親の傾向として、衝動的に自分を傷つけるような行為をする(浪費、性行為、物質乱用、無謀な運転、過食など)。 | |

| 32. 親の傾向として、子どもを批判している。 | |

| 33. 親の傾向として、自分への過剰な賞賛を求めている。 | |

| 34. 親の傾向として、子供といると疲れると感じている。 | |

| 35. 親の傾向として、目立つために派手な服装、髪型などを用いる。 | |

| 36. 親の傾向として、子どもが決断した重要なことでも、親自身の評判が上がるようなことでないと、支えたり励ましたりしない。 | |

| 37. 親の傾向として、イライラしやすく攻撃的で、仕事が長続きしなかったり、約束を守らなかったりする。 | |

| 38. 親の傾向として、子どもを置いてでもギャンブルなどの欲求を優先する。 | |

| 39. 親の傾向として、子供の気持ちを理解しようとしない。 | |

| 40. 親の傾向として、自殺、自傷行為を企てたり、ほのめかしたりする。また、それらを繰り返す。 | |

| 41. 親の傾向として、養育や教育、家庭内の役割を果たさない。 | |

| 42. 親の傾向として、自分に対する特別な取り計らいや賛同を理由なく期待する。 | |

| 43. 親の傾向として、世界が自分を中心にまわるべきだと思っている。 | |

| 44. 親の傾向として、親が子供に依存していて、将来も面倒をみてもらおうとしている。 | |

| 45. 親の傾向として、表現はオーバーだが内容のない話し方をする。 | |

| 46. 親の傾向として、褒めることはなく、抱きしめてくれることもない。 | |

| 47. 親の傾向として、子供と心のつながりを感じたことがないようだ。 | |

| 48. 親の傾向として、無謀な行動をする。 | |

| 49. 親の傾向として、子どもは、独立することは許さないと感じている。 | |

| 50. 親の傾向として、人間関係の愚痴を永遠と聞かされる。 | |

| 51. 親の傾向として、イライラや不安感が頻繁に起きている。 | |

| 52. 親の傾向として、子どもをうまくコントロールしようとする。 | |

| 53. 親の傾向として、子どもの周りの世話や苦労もすべてやらないと気が済まない。 | |

| 54. 親の傾向として、自己中心的な気分と抑うつ気分の振れ幅が大きい。 | |

| 55. 親の傾向として、こうであるべき、弱音を吐くな、こうしなさいなど命令口調の言葉が多い。 | |

| 56. 親の傾向として、目的のために他人を利用する。 | |

| 57. 親の傾向として、子どもは、親の情緒的な欲求を満たさなければならないと感じている。 | |

| 58. 親の傾向として、子どもが親に強い態度や暴力を振っても、耐え続けて親の方から謝る。 | |

| 59. 親の傾向として、芝居がかった、大袈裟な言動を用いる。 | |

| 60. 親の傾向として、失敗するな、絶対に勝てなど過度な期待やプレッシャーが多い。 | |

| 61. 親の傾向として、子どもを愛しているのか、何度も疑問に思ったことがある。 | |

| 62. 親の傾向として、無責任で仕事が長続きしなかったり、約束を守らなかったりする。 | |

| 63. 親の傾向として、○○禁止のような禁止令が多い。 | |

| 64. 親の傾向として、子どもは、都合の良いように操ることに疑問を持たない。 | |

| 65. 親の傾向として、むなしさやはかなさを慢性的に感じている。 | |

| 66. 親の傾向として、遊び、交友関係や重要な進路、就職なども、子どもに選択権を与えない。 | |

| 67. 親の傾向として、子どもが非行や違法行為をしても見て見ぬふりをする。 | |

| 68. 親の傾向として、子どもは、人間性ではなく成績や功績などで価値が決まると考えている。 | |

| 69. 親の傾向として、他人の気持ちや感情を軽視する。 | |

| 70. 親の傾向として、友人や恋人の待ち合わせでも、心配しているからと言って送迎してくる。 | |

| 71. 親の傾向として、他人または環境の影響を受けやすい。 | |

| 72. 親の傾向として、小さい頃から、親に過保護や過干渉を感じていたが、子どもの夫婦関係や子供にも口出してくる。 | |

| 73. 親の傾向として、欲しいものはすべて与えてくれて、無理なことでも親が引き受けてくれる。 | |

| 74. 親の傾向として、子どもが事故や病気のような重大な出来事が起きたときでも、子供の気持ちより自分におよぼす影響を考えて行動する。 | |

| 75. 親の傾向として、学校や職場のトラブルでも、かかわりを持ってきて、時には乗り込んでくる。 | |

| 76. 親の傾向として、人が見ているときだけ、子供のために何かすることができる。 | |

| 77. 親の傾向として、他人を傷つけたり、悪いことをしても良心が痛まない。 | |

| 78. 親の傾向として、子どもの気持ちは、無視しても大丈夫だと考えている。 | |

| 79. 親の傾向として、頻繁に怒ったり、怒りによる衝動的行動をコントロールできていない。 | |

| 80. 親の傾向として、子どもをライバル視したり張りあうことがある。 | |

| 81. 親の傾向として、他人に嫉妬したり、他人から嫉妬されていると思い込むようだ。 | |

| 82. 親の傾向として、友人や同僚、世間などの一目をひどく気にする。 | |

| 83. 親の傾向として、子どもは、なんでも自分の思いどおりでないと気がすまない。 | |

| 84. 親の傾向として、相手との関係を実際より親密なものと思っている。 | |

| 85. 親の傾向として、被害妄想や離人感(自分自身をかたわらから見ているような感覚)がある。 | |

| 86. 親の傾向として、思い上がったり、人を見下すような態度をする。 | |

| 87. 親の傾向として、親は祖父母の愛情が少なく、放置されていたように感じられる。 | |

| 88. 親の傾向として、親は祖父母から連絡も多く、過保護だったように感じられる。 |