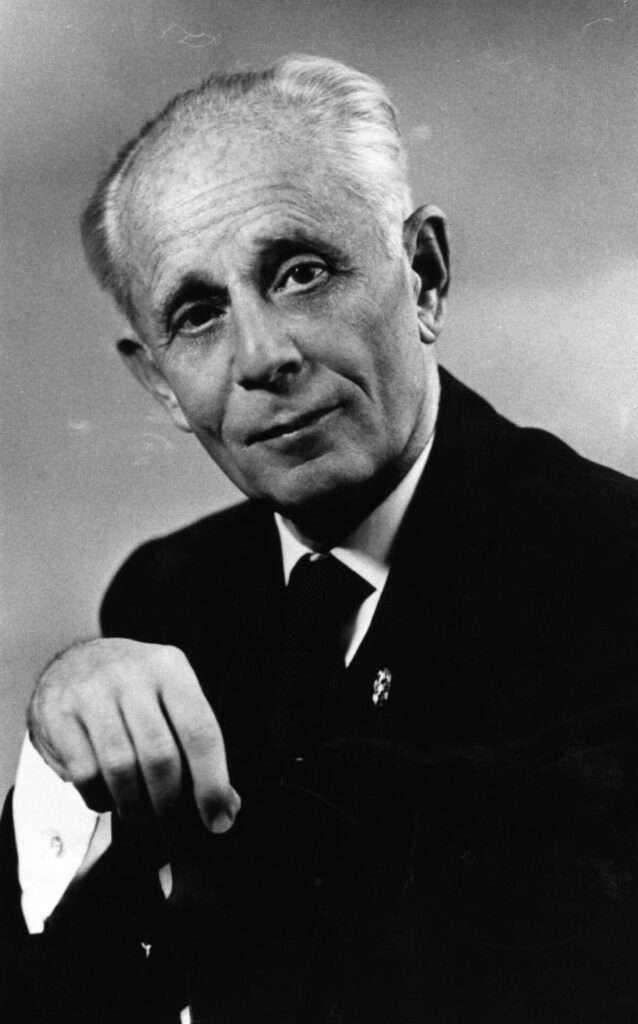

ハンス・セリエ(Hans Selye)

Wikipediaより引用

セリエのメッセージ

セリエの研究は、「ストレスそのものが悪いのではなく、ストレスにどのように対処するかが重要」というメッセージを伝えています。適応をうまく行うことで、ストレスを克服し、健康を維持できるという考え方です。

たとえば、心理的ストレッサーに対してはリラクゼーションやメンタルヘルスのケアが役立ち、物理的ストレッサーに対しては環境調整が効果的です。このように、各種ストレッサーに適した対応を取ることが、健康的なストレス管理につながります。

セリエの理論は、現代のストレス研究や健康管理の基本となっており、医療や心理学の分野で広く応用されています。

国籍: オーストリア(後にカナダに移住)

専門分野: 生理学、ストレス研究

功績

- ストレス理論の確立

- セリエは、ストレスの生理学的反応を体系化し、「汎適応症候群(General Adaptation Syndrome, GAS)」として説明しました。これは、ストレスが人間の身体に及ぼす影響を3つの段階(警告反応期、抵抗期、疲弊期)で示したものです。

- ストレッサーの概念の導入

- ストレスを引き起こす要因を「ストレッサー」と呼び、その種類(物理的、化学的、生物的、心理的)を分類しました。

- ストレスと病気の関係

- セリエは慢性的なストレスが心身に与える影響を研究し、多くの病気(高血圧、心疾患、胃潰瘍など)がストレスと関連していることを明らかにしました。

- ストレス研究の基盤を形成

- ストレス研究の重要性を医療や心理学分野に広め、ストレス管理の必要性を訴えました。

影響

セリエの理論は、医療、心理学、労働環境、スポーツなど、多くの分野で応用され、ストレス管理や健康維持のための指針を提供しました。

ロバート・マーンズ・ヤーキーズ(Robert Mearns Yerkes)

国籍: アメリカ

専門分野: 心理学、動物行動学、生物心理学

功績

- ヤーキーズ・ドットソンの法則の提唱

- ヤーキーズは、ジョン・ドッドソンとともに、ストレスとパフォーマンスの関係を示す「ヤーキーズ・ドットソンの法則」を発表しました。この法則は、ストレスの強さが適度な範囲にあるときに人間や動物のパフォーマンスが最も高くなることを示します。

- 動物行動学の先駆者

- チンパンジーやその他の霊長類の行動研究を通じて、人間の心理学的な特性との共通点を探りました。

- 軍事心理学の貢献

- 第一次世界大戦中、アメリカ陸軍の心理検査プログラムに携わり、兵士の選抜と配置を効率化するための知能検査を開発しました。

- Yerkes Laboratories of Primate Biology

- 霊長類研究のための施設(現在のヤーキーズ国立霊長類研究センター)を設立し、霊長類の生態や行動研究を推進しました。

影響

ヤーキーズの研究は動物行動学と比較心理学の発展に寄与し、ストレス理論や心理学的評価の分野にも大きな影響を与えました。

ジョン・ディリンガム・ドッドソン(John Dillingham Dodson)

国籍: アメリカ

専門分野: 心理学

功績

- ヤーキーズ・ドットソンの法則の共同提唱者

- ドッドソンは、ロバート・ヤーキーズとともに、ストレスの強度と課題の難易度がパフォーマンスに与える影響を示す「ヤーキーズ・ドットソンの法則」を発表しました。彼らの実験は主に動物(ネズミ)を対象に行われました。

- 心理学的実験の先駆者

- 動物を用いた心理実験を通じて、動機付けや学習に関する洞察を得ることに貢献しました。

影響

ドッドソンの研究は、特に動機付けやストレスとパフォーマンスの関係に関する研究の基礎を築き、後の心理学的理論や実践に影響を与えました。彼の名前は主に「ヤーキーズ・ドットソンの法則」として記憶されていますが、個別の研究についてはあまり知られていません。

ジャック=マリー=エミール・ラカン

ジャック=マリー=エミール・ラカン(Jacques-Marie-Émile Lacan, 1901–1981)は、20世紀を代表するフランスの精神科医・精神分析家であり、思想家・哲学者としても極めて重要な人物です。特にフロイトの精神分析理論を再解釈し、構造主義・ポスト構造主義と結びつけて「ラカン派精神分析」として展開しました。その影響は、精神分析だけでなく、哲学・文学・美術・フェミニズム理論・ポストモダン思想など多方面に及びます。

ラカンの功績と影響

- フロイト理論の再構築

- ラカンは「フロイトに立ち返れ(Retour à Freud)」をスローガンに、無意識の構造は言語のようであると宣言。

- フロイトの理論を、言語学(ソシュール)・構造主義(レヴィ=ストロース)と結びつけて再読。

- 言語と無意識の関係を明示

- 精神分析において言語が果たす決定的な役割を強調。

- 無意識を「話す主体」の次元として捉え、象徴秩序と密接に結びつける。

- 精神分析の臨床現場に革新

- セッション時間の可変性(短時間セッション)を導入し、「象徴的な切断(scansion)」による介入を重視。

- 精神分析を「倫理の実践」と捉え、欲望に忠実であることを強調。

- ① 三界理論:想像界・象徴界・現実界

-

これがラカン理論の基盤です。

領域 概要 関連概念 想像界(Imaginare) 鏡像段階の自己像に基づく、虚構的で一体化された自己 鏡像段階、自我、ナルシシズム 象徴界(Symbolique) 言語・法・規範など、社会的・文化的秩序の場。主体はこの中で位置づけられる 父の名、他者(l’Autre)、欲望の座 現実界(Réel) 記号化(象徴化)できない、生の現実。トラウマ的で裂け目として現れる 不気味、欠如、抑圧の回帰 - ② 鏡像段階(Le stade du miroir)

-

- 生後6ヶ月〜18ヶ月頃に、自分の姿を鏡に映して「自己像(イマージュ)」を認識。

- しかしそれは他者からの視点(=誤認)であり、自己同一性の幻想と分裂の始まり。

- 自我(エゴ)はこの鏡像=想像的な誤認に基づいて形成される。

- ③ 欲望(Désir)と主体

-

- 欲望は「他者の欲望」である(le désir est le désir de l’Autre)。

- 他者に認められたいという承認欲求や、他者の欲望するものを欲する。

- 欲望の対象そのものは常にずれていて、「対象a(オブジェ・アー)」として位置づけられる。

- 欲望は「他者の欲望」である(le désir est le désir de l’Autre)。

- ④ 象徴的去勢と「父の名(Nom-du-Père)」

-

- 母子の一体性を断つのが「父の名」の機能。

- 「去勢」は性器的な意味ではなく、欲望の構造的欠如を受け入れること。

- 父の名の導入により、子どもは象徴界に入る=言語と社会の秩序へ。

- ⑤ 対象a(objet petit a)

-

- 欠如の痕跡としての欲望の対象。完全には到達できない。

- 分析主体を動かし続けるエンジンのようなもの。

- ⑥ 他者(l’Autre)と大他者(Grand Autre)

-

- 小文字の他者(autre):想像的な他者(例:鏡像、隣人など)

- 大文字の他者(l’Autre):象徴界の構造であり、言語・法・無意識の場。超越的機能。

- 無意識はこの大他者の言葉として「語る」。

- ⑦ 主体の分裂と「名指しできないもの」

-

- ラカンは主体を常に分裂した存在としてとらえる。

- 無意識的言語によって構造化されているため、自己同一性はつねに不安定。

- 「現実界」として象徴化不能なものが、症状や反復、夢に現れる。

- ⑦ 主体の分裂と「名指しできないもの」

-

- ラカンは主体を常に分裂した存在としてとらえる。

- 無意識的言語によって構造化されているため、自己同一性はつねに不安定。

- 「現実界」として象徴化不能なものが、症状や反復、夢に現れる。

- ⑧ ラカンの四つのディスクール(四つの言説)

-

- 主人の言説

- 大学の言説

- ヒステリーの言説

- 分析家の言説

→ 社会的関係のなかでの欲望と主体の位置づけを示すモデルであり、精神分析の役割や権力構造も含意されている。

- 主な著作

-

著作 内容・意義 『エクリ(Écrits)』(1966年) ラカンの理論の中心的論文を集めた重要書。非常に難解。 『セミネール(Le Séminaire)』 毎年の講義録。特に第1〜3巻、第7巻(倫理)、第11巻(精神分析の四基本概念)、第20巻(愛・性)などが重要。