MCI(軽度認知障害)の知識を持って早期発見と対策で回復の可能性のためのセルフシートでセルフチェック

MCI(Mild Cognitive Impairment:軽度認知障害)とは、記憶障害型と非記憶障害型がありますが、40歳半ばごろからの「加齢による自然なもの忘れ」と「認知症」の中間段階とされる状態です。特徴は、自覚的な認知機能としての最近の記憶のあいまいさや判断力の低下など客観的な認知機能として同年齢平均より明らかな低下がみられます。また、料理、掃除、買い物、金銭管理、服薬管理など 日常生活動作(ADL)は保たれているため、認知症とは診断されません。

MCIの定義(基本的特徴)

MCIは次のような特徴を持つ状態として定義されています。

| 項目 | 説明 |

| ① 自覚的な認知機能の低下 | 本人または家族が、最近の記憶のあいまいさや判断力の低下などを感じている。 |

| ② 客観的な認知機能の低下 | 神経心理検査(例:MMSE、MoCA)で同年齢平均より明らかな低下がみられる。 |

| ③ 日常生活動作(ADL)は保たれている | 料理、掃除、買い物、金銭管理、服薬管理などが自立している状態。 |

| ④ 認知症ではない | 社会生活・日常生活が大きく障害されていないため、認知症と診断されない。 |

よくある症状(例)

- 会話中に言いたい言葉が出てこない

- 同じ話を何度もするようになった

- メモやカレンダーへの依存が強くなった

- 慣れた場所で道に迷う

- 新しいことを覚えにくくなる

MCIの種類(ドメインにより分類)

| タイプ | 主な影響 | 代表例 |

| 記憶障害型(aMCI) | 主に記憶力に問題 | 将来的にアルツハイマー型認知症へ移行しやすい |

| 非記憶障害型(naMCI) | 注意力、言語、視空間認知、実行機能など | 他の認知症(例:前頭側頭型、レビー小体型など)との関連が指摘されている |

MCIの予後と回復可能性

- 年間約10~15%が認知症に進行すると言われています。

- 15~40%は改善・安定化するケースも報告されており、生活習慣改善や認知リハビリなどの早期介入がカギになります。

代表的な評価法

| 評価法 | 説明 |

| MoCA(Montreal Cognitive Assessment) | MCIに敏感。記憶・注意・言語などの広範な機能を評価。 |

| MMSE(Mini-Mental State Examination) | 認知症のスクリーニングとして定番。MCIでは見逃されることもある。 |

| CDT(時計描画テスト:時計を描かせ、円の大きさや形・数字の配置と数・針の長さと位置・中心点の位置など白紙法や外円法から評価) アルツハイマー型:数字の配置や数 前頭側頭型:数字の配置や数 レビー小体型:筆圧が弱い傾向 脳血管性:この検査では症状が出にくい | 空間認識・実行機能から認知症の簡易評価や進行度に有効。 側頭葉:意味記憶 前頭葉:実行機能 頭頂葉:視空間認知能力 |

MCIと診断された場合の対応(簡略)

- 生活習慣の見直し

- 運動、食事、睡眠、禁煙・節酒

- 認知トレーニング・脳活

- 会話・読書・計算・ゲームなど

- 社会的交流の維持

- 孤立防止・趣味活動・ボランティア

- 定期的な認知機能のチェック

- 早期の変化を見逃さない

アルツハイマー型認知症とMCI(軽度認知障害)との比較

アルツハイマー型認知症とMCI(軽度認知障害)との比較を、2のつの観点からわかりやすく整理いたします。

アルツハイマー型認知症 vs MCI(軽度認知障害)の比較表

| 比較項目 | MCI(軽度認知障害) | アルツハイマー型認知症 |

| 症状の重症度 | 軽度。日常生活は保たれる(ADLは自立) | 中等度以上。日常生活に支障(IADLもADLも障害) |

| 記憶障害 | 軽度。新しい情報を忘れやすいがヒントで思い出せることも | 著明。最近の出来事を完全に忘れる。ヒントも効果なし |

| その他の認知機能 | 時に注意・実行機能・言語に軽度の低下 | 時間・場所・人物の見当識障害や失語・失認なども出現 |

| 日常生活動作(ADL) | 基本的には自立している | 自立困難。買い物、金銭管理、服薬などに支障 |

| 社会生活 | 継続可能。趣味や仕事も努力すれば維持できる | 維持困難。介護が必要になる |

| 進行の可能性 | 年間10〜15%が認知症へ進行。回復例もあり | 進行性・不可逆的。自然に改善することは稀 |

| 本人の自覚 | 自覚があることが多い | 自覚がない(病識欠如)ことが多い |

| 脳画像(MRI) | 海馬の萎縮が軽度〜中等度 | 海馬・側頭葉の顕著な萎縮(黒く見える) |

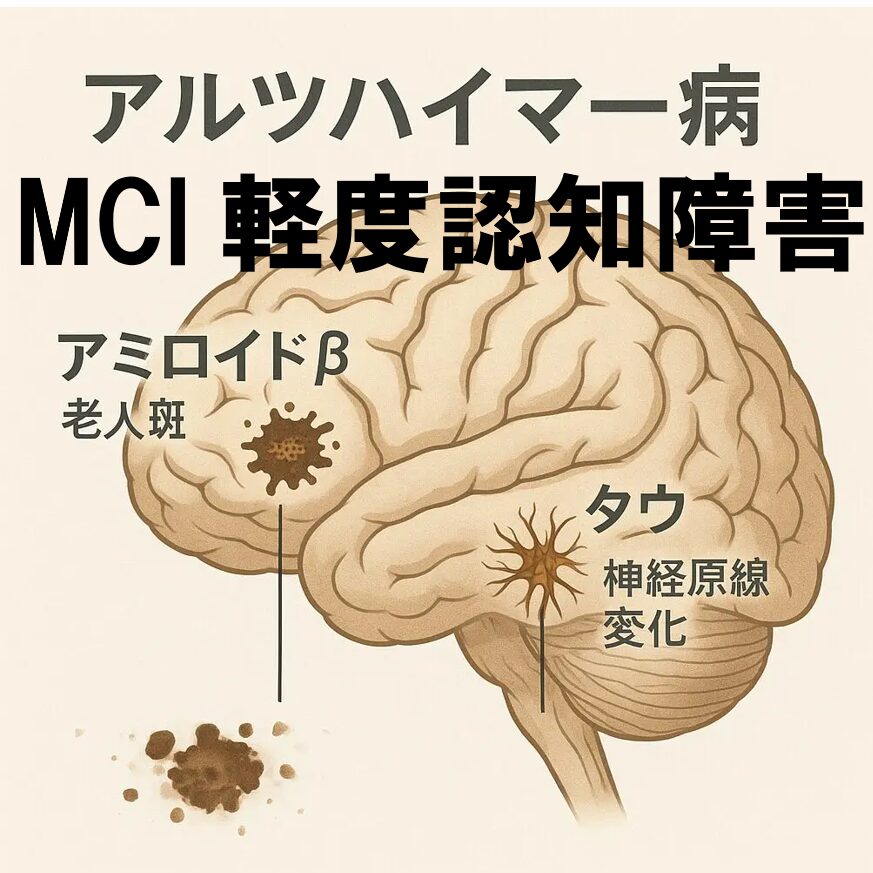

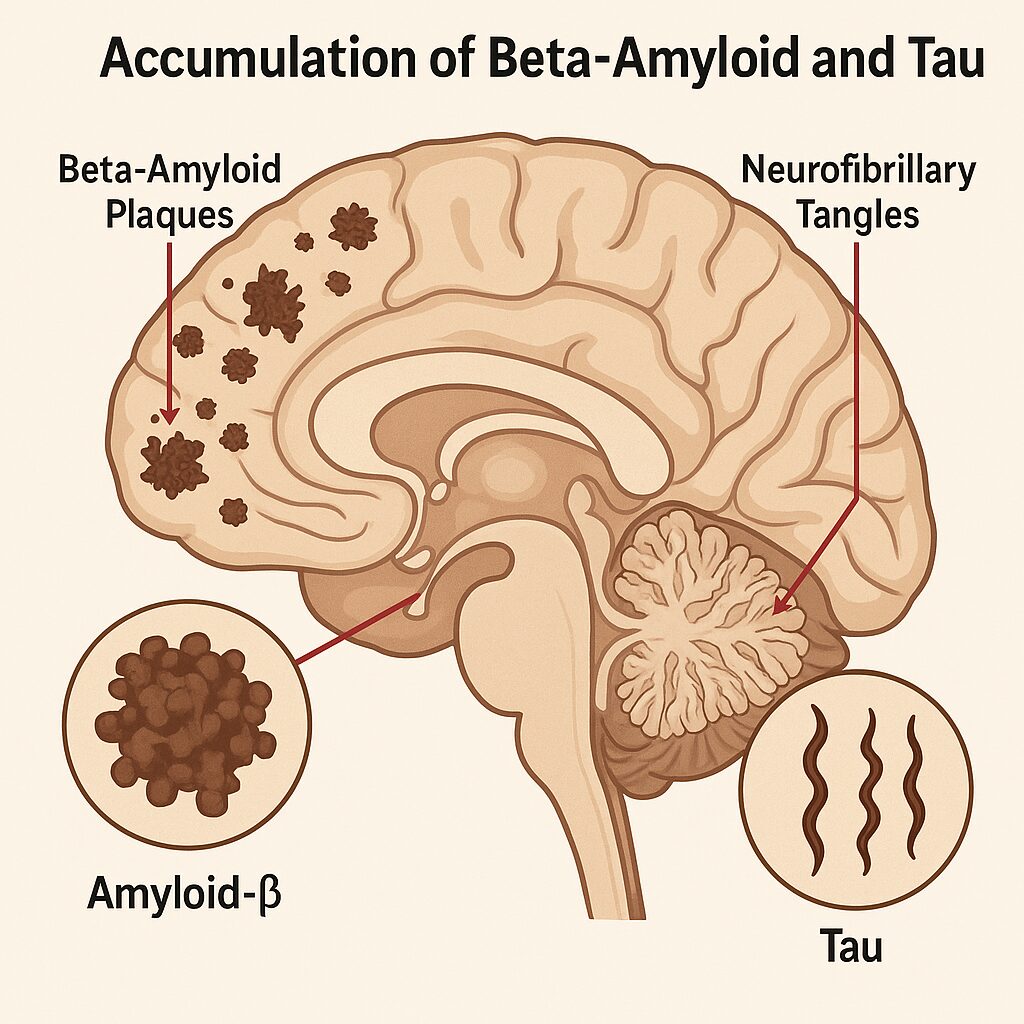

| バイオマーカー | 変化が始まっていることもある | 明確な異常(アミロイドβ・タウ蛋白) |

| PET(アミロイドPETなど) | アミロイド沈着が見られることもある(予測因子) | 高率でアミロイドβ沈着・タウ病理が顕著に |

脳内の変性(病理学的変化)比較

MCI期・AD期を神経生物学的視点で比較

| 項目 | MCI(早期変化段階) | アルツハイマー型認知症(進行段階) |

| アミロイドβ(Aβ) | 脳内に沈着開始。脳脊髄液中では低下 | 沈着が広範囲に及ぶ(海馬→皮質) |

| リン酸化タウ蛋白(p-tau) | 一部領域で増加(内側側頭葉) | 神経原線維変化(NFT)が多発 |

| 神経細胞死・シナプス喪失 | 軽度または局所的 | 顕著。記憶・言語・空間認知などの広域に及ぶ |

| 神経炎症・ミクログリア活性 | 微弱に活性化 | 著明な炎症反応あり(加齢との相乗) |

発症の順序(アルツハイマー病の進展モデル)

この進展は 「ATN分類」(A=アミロイド、T=タウ、N=神経変性)として整理され、バイオマーカー評価による診断の前倒しが進んでいます。

- アミロイドβの蓄積(20年以上前から開始)

- リン酸化タウの異常蓄積・神経変性

- MCI期:軽度の記憶障害などが出現

- アルツハイマー型認知症へ進行:生活への支障

MCI(軽度認知障害)の早期発見と対策

MCIと診断されても、15〜41%程度の人は、元の状態まで回復・改善すると報告されています。

脳は、「認知機能が低下しても可塑性(柔軟性)を持って回復可能」であることが科学的にわかっているため、早期介入が有効とされます。特に海馬(記憶)や前頭葉(判断)の神経細胞が完全に死滅する前であれば、機能補完や再構築が可能(=リハビリが有効)であるため、予防ではなく回復が目指せる段階なのがMCIです。

早期発見:こんな変化があったら要注意

【1】本人の気づき(セルフチェック)

- 同じことを何度も聞く

- ヒントを与えられないと、思い出せない

- 約束を忘れる/予定を間違える

- 会話中に適切な言葉が出にくい

- TVや新聞の内容が頭に入らない

- 複数の作業を同時にこなせなくなった

【2】家族が気づく変化

- 金銭管理のミスが増えた

- 料理や段取りがうまくできない

- 慣れた道で迷いかける

- 曜日や日付を間違えることがある

- 表情が乏しくなった/感情の反応が鈍い

早期対策:MCIからの回復を促す5つの柱

【1】運動習慣(脳血流の改善)

- 週3回以上の有酸素運動(ウォーキング、軽い体操など)

- バランス・ストレッチ・筋トレも加えると相乗効果

- 「脳を育てる筋肉は、脚から」と言われるほど、下肢筋トレは重要

【2】食事(抗酸化・抗炎症)

- 地中海式食(野菜・果物・魚・オリーブ油など)

- DHA、EPA(青魚)・ビタミンE、B群、ポリフェノールを意識

- 血糖値スパイクを防ぐ(糖質制限よりも血糖安定化)

【3】認知トレーニング(脳の可塑性刺激)

- パズル・計算・文章要約・音読・クロスワード

- 会話、日記、書く・読む・話すの3点セットが効果的

- ゲーム(Switch脳トレ等)やアプリも有効

【4】社会参加・交流

- サークル、ボランティア、地域活動など

- 友人との定期連絡や外出の「きっかけづくり」

- 社会的つながりの多さは、認知機能の保護因子として実証

【5】生活習慣の見直し(睡眠・ストレス・慢性病)

- 睡眠障害の対策(7時間前後の深い睡眠)

- ストレスマネジメント(マインドフルネス、呼吸法など)

- 糖尿病・高血圧・脂質異常などの生活習慣病の管理

【6】専門的な支援・医療的対策

| 対策内容 | 説明 |

| 神経心理検査 | MMSE、MoCA、時計描画テストなどで認知機能を定量的に評価 |

| バイオマーカー | 脳脊髄液やPETでのアミロイドβ・タウ測定(専門機関) |

| 薬物療法(補助的) | 認知機能改善サプリ(例:フェルガード、イチョウ葉など)/保険外もあり |

| 認知リハビリプログラム | 作業療法士・臨床心理士による集団・個別訓練 |

| 生活改善プログラム | 病院・自治体の介入プログラム(通所型MCI予防教室など) |

認知症高齢者の増加要因と遺伝 vs 生活環境の影響

日本における認知症高齢者の増加要因と、遺伝 vs 生活環境の影響について、最新の科学的知見と社会的背景に基づいて説明します。

2025年:認知症高齢者数 約472万人(高齢者の7人に1人)

2040年:推定約584万人(高齢者の6.7人に1人)

この背景には、次のような複合的要因があります。

【A】最大の要因:高齢化の進行

- 日本は世界有数の超高齢社会。

- 85歳以上の高齢者では約40%が認知症になるという報告も。

- 年齢は最大のリスク因子であり、避けがたい増加要因です。

【B】中年期~老年期にかけての生活習慣病の増加

- 高血圧・糖尿病・脂質異常症・肥満は、認知症(特にアルツハイマー・血管性)のリスクを大幅に高めます。

- 日本では糖尿病人口が多く、認知症との関連が強く指摘されています。

【C】社会的孤立・独居高齢者の増加

- 一人暮らしの高齢者や、地域でのつながりが薄い環境は、認知機能の低下を早める因子。

- 「人との会話」が少ないと、言語・実行機能の劣化が進行しやすい。

【D】運動・知的活動の機会の減少

- 退職後に身体活動が急減することも影響。

- 知的刺激(読書・趣味・仕事)が少ないと、脳の可塑性が低下。

【E】医療技術の進歩と長寿化

- 脳血管障害の予防やがん治療の進歩により寿命が延びた結果、認知症の発症リスクを持つ年齢層が増加。

【結論】

生活環境・生活習慣の影響の方が大きい(特にアルツハイマー型認知症では) 一部、家族性の遺伝型(例:早発性AD)もあるが、稀なケースである。

【A】遺伝の影響:限定的だが重要

| 遺伝型 | 説明 |

| 早発性アルツハイマー病 | 65歳未満に発症。APP・PSEN1・PSEN2変異などの遺伝子異常による。家族内発症率が非常に高い(全体の1%以下) |

| APOE遺伝子(ε4型) | ε4型は発症リスクを2~3倍に高める。が、「なっても発症しない人」も多数存在 |

つまり、遺伝子は「傾向」であって「決定」ではない。

【B】生活環境の影響:臨床的にも予防的にも重要

| 要因カテゴリ | 主な内容 | 説明 |

| 脳血管リスク因子 | 高血圧、糖尿病、脂質異常症 | 認知症の主な修正可能リスク |

| 教育歴・知的活動 | 学歴、読書、仕事など | 脳予備能(cognitive reserve)に関連 |

| 社会的要因 | 孤独、うつ、社会的支援の欠如 | 認知症発症と進行を加速させる |

| 運動・食生活 | 有酸素運動、抗酸化食 | 海馬の可塑性維持に重要 |

| 睡眠障害・ストレス | 睡眠時無呼吸や慢性ストレス | アミロイドβの蓄積促進と関連 |

生活習慣は予防と進行の両方に影響し、かつ本人と家族が介入可能な領域です。

WHOは2019年、「認知症予防ガイドライン」にて以下を明記しました。

- 「認知症の3分の1は予防可能である」

- 「発症を5年遅らせることができれば、将来の患者数を半減できる」

臨床現場でのポイント

- 「遺伝だから仕方ない」ではなく、「生活を変えれば予防できる」という希望の視点を提供する

- 家族歴+高血圧・糖尿病などを持つ人は、40代からの生活改善がカギ

- MCIの段階からの介入(運動・食事・交流・知的活動)で十分効果あり

遺伝リスクと生活環境リスクのバランスシート

認知症予防のための自己理解と行動ガイド

【Part 1】遺伝リスクの自己チェック(Yes / No)

| 質問 | Yes | No |

| 1. 血縁者(親・兄弟姉妹)に認知症の診断歴がある | □ | □ |

| 2. 親族に65歳未満で認知症を発症した人がいる | □ | □ |

| 3. 遺伝子検査(APOE)でε4型とされたことがある | □ | □ |

| 4. 認知症や精神疾患に対する「不安」が強い | □ | □ |

【スコアの目安】

- Yes 0〜1個:遺伝リスクは「低〜中程度」

- Yes 2個以上:遺伝リスク「中〜高」。環境要因への介入が特に重要です。

【Part 2】生活環境リスクチェック(評価(0点:良好 / 1点:やや不安 / 2点:リスクあり))

| 項目 | 評価 |

| 高血圧や糖尿病などの持病がある | □0 □1 □2 |

| 運動の習慣が週2回以下である | □0 □1 □2 |

| 野菜や魚、オイル類などをあまり食べない | □0 □1 □2 |

| 睡眠に質的・量的な問題がある | □0 □1 □2 |

| 日常的に孤独・社会的孤立を感じている | □0 □1 □2 |

| 読書・計算・趣味など脳を使う活動が少ない | □0 □1 □2 |

| 喫煙・過度の飲酒を継続している | □0 □1 □2 |

| ストレスを溜めやすく、発散手段が乏しい | □0 □1 □2 |

【合計点の目安】

- 0〜4点:生活習慣は比較的良好

- 5〜8点:改善の余地あり。重点的にケアを

- 9点以上:高リスク。すぐに生活介入を検討

【Part 3】バランス分析チャート

下のマトリクスで、自分の位置を把握してみます。

| 生活環境リスク:低 | 生活環境リスク:高 | |

| 遺伝リスク:低 | 予防維持ゾーン 今の生活習慣を継続 | 環境改善ゾーン 今が改善のチャンス |

| 遺伝リスク:高 | 要注意ゾーン 生活をより積極的に整えましょう | 重点介入ゾーン →医師・専門家に相談を |

「遺伝は変えられないが、生活は変えられる」

予防と改善の主戦場は、環境と習慣の側にあります。

【Part 4】今からできる予防行動プラン(記入式)

| 項目 | 自分の取り組みたいこと(具体的に) |

| 運動 | 例:週3回のウォーキングを30分以上続ける |

| 食事 | 例:週に2回は青魚・1日2回は野菜をとる |

| 睡眠 | 例:就寝時間を一定にし、6時間以上眠る |

| 社会活動 | 例:週に1回は人と会話・電話をする |

| 認知活動 | 例:新聞を毎日読む/日記を続ける |

| ストレス対処 | 例:呼吸法を朝晩5分行う/趣味の時間を作る |

Part 5】必要なら専門家に相談

- 脳ドック/認知機能検査(MoCA・MMSE・PET)

- MCI予防教室/通所リハビリなど地域資源の活用

- 精神科・神経内科・認知症専門医の受診

APOE検査とは?

APOE検査の概要と、APOE検査を希望する方への心理教育資料(不安軽減つき) について、臨床現場でご活用いただけるよう、構造的に解説します。