機能性神経症状症の解説付きセルフチェックと生物学的・心理的・社会的要因が原因不明のまひや身体症状を引き起こす

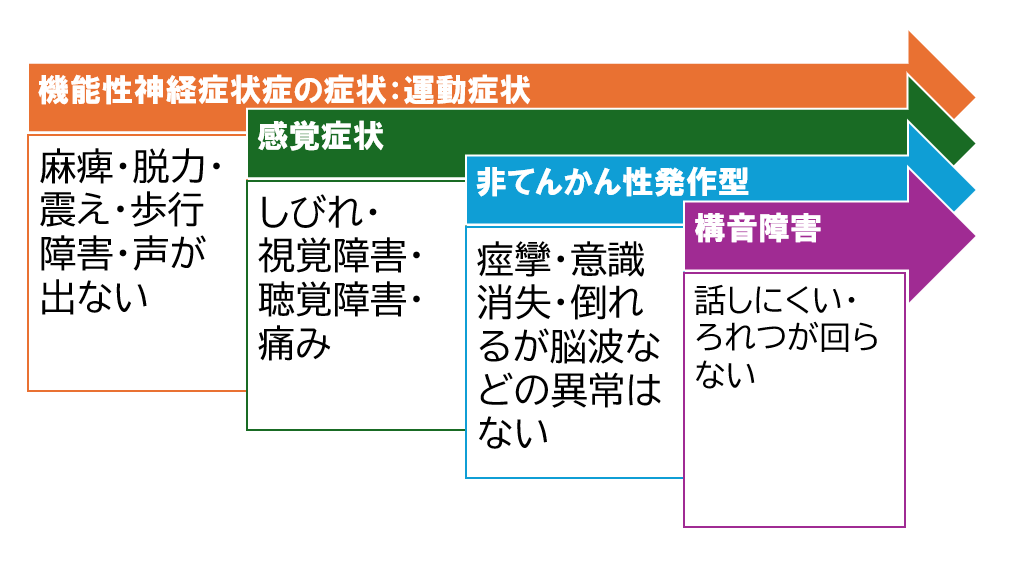

機能性神経症状症(Functional Neurological Symptom Disorder:FND)とは、脳や神経の働きに異常がないにもかかわらず、しびれ、けいれん、歩行困難、視覚・言語の問題などの神経症状が生じる状態を指します。これらの症状は決して演技や気のせいではなく、脳の情報処理が一時的に誤作動を起こしていることが原因と考えられています。

近年、FNDは「心身症」「転換性障害」といった従来の概念を発展させた新しい診断名として位置づけられ、神経学的な診断所見(例:Hoover徴候)をもとに積極的に診断されるようになりました。背景には、感情をうまく認識・表現できない傾向(アレキシサイミア)や、長期的なストレス、過去の心的外傷などが関係していることがあります。

治療では、心理教育、認知行動療法、感情への気づきを促すアプローチ、身体的リハビリなどが効果的です。症状は「本物」であり、体が心の声を代わりに伝えてくれているのかもしれません。回復には、安心できる人間関係の中で、心と身体のつながりをゆっくりと取り戻していくことが大切です。

このページを含め、心理的な知識の情報発信と疑問をテーマに作成しています。メンタルルームでは、「生きづらさ」のカウンセリングや話し相手、愚痴聴きなどから精神疾患までメンタルの悩みや心理のご相談を対面にて3時間無料で行っています。

機能性神経症状症と解離性神経症状症(旧称:転換性障害)比較

「機能性神経症状症(Functional Neurological Symptom Disorder:FND)」と「解離性神経症状症(旧称:転換性障害)」は、非常に近い概念であり、歴史的・診断学的には重なる部分が多いのですが、用語の使われ方と理論背景には違いがあります。

基本定義の違い

| 項目 | 機能性神経症状症(FND) | 解離性神経症状症(転換性障害) |

| 英語名 | Functional Neurological Symptom Disorder | Conversion Disorder(ICD-10) Dissociative Neurological Symptom Disorder(ICD-11) |

| 診断基準 | DSM-5・DSM-5-TRで正式に採用 | ICD-10やICD-11で使用される名称 |

| 特徴 | 検査で説明できない運動・感覚・発作などの神経症状がみられるが、神経系の器質的異常はない。 | 心理的要因によって身体症状が転換される(フロイト的「転換」)。 |

| 症状の例 | 歩行障害、けいれん、視覚・聴覚障害、構音障害など | 失声、麻痺、けいれん、失神様発作など |

| 病態の考え方 | 神経回路機能の異常(脳機能的には説明可能)とされることが多い | 精神的葛藤が身体症状に「転換」される(解離や抑圧の心理力動による)とされる |

| 重視する点 | 陽性神経学的徴候(例:Hoover徴候など)に基づく診断 | 病前性格や心理的誘因を重視 |

- DSM-5の定義における「機能性神経症状症(FND)」

-

DSM-5では「機能性神経症状症(FND)」は次のように定義されています。

診断基準(抜粋)

- 意識的な偽装はない

- 身体症状(麻痺・けいれん・運動障害・感覚障害など)が、神経疾患では説明できない

- 陽性神経学的徴候がある(例:症状に一貫性がない、努力すると一時的に改善する等)

- 苦痛または社会・職業的機能の障害を伴う

ここでは、「心理的要因の存在」は必須ではなくなっています。これが、「転換性障害」との大きな違いです。

- 解離性神経症状症(ICD-11の用語)

-

ICD-11では「解離性神経症状症:Dissociative Neurological Symptom Disorder(with movement, sensation, or seizures)」という表現が用いられ、心理的要因(解離)との関連が強調されます。

つまり、DSM系(FND)では脳の機能的異常を前面に、ICD系(解離性神経症状症)では心理的メカニズム(解離・転換)を前面に出しています。

機能性神経症状症・解離性神経症状症セルフチェック

機能性神経症状症・解離性神経症状症セルフチェックリスト(全40問)各項目について「はい(1点)/いいえ(0点)」でお答えください。

| № | 機能性神経症状症・解離性神経症状症セルフチェックリスト |

|---|---|

| 【A. 神経症状の体験】(10問) | |

| 1. | 身体の一部が突然動かなくなる、または力が入らなくなることがある |

| 2. | 言葉が出にくくなったり、声が出なくなることがある |

| 3. | まぶしさや光に過敏で、視界が急に暗くなる/ぼやけることがある |

| 4. | 触っても感覚がない・鈍いと感じることがある |

| 5. | 手足がしびれる・麻痺したような感覚が突然出る |

| 6. | 原因不明のけいれんや硬直を経験したことがある |

| 7. | 病院で検査を受けたが、「異常なし」と言われたことがある |

| 8. | 失神に似た状態(意識がぼんやり/抜ける)を経験することがある |

| 9. | 体の症状を説明するのが難しく、他人に理解されにくいと感じる |

| 10. | 複数の医療機関を受診しても納得のいく診断が得られない |

| 【B. 感情と身体の関係の気づき】(10問) | |

| 11. | 強いストレスのあとに、体に異常が現れることがある |

| 12. | 怒りや悲しみを我慢しすぎると、体に症状が出ることがある |

| 13. | 感情を言葉にするのが苦手だと感じる |

| 14. | 「自分の体が自分のものではない」と感じる瞬間がある |

| 15. | 感情よりも体調変化で「つらさ」に気づくことが多い |

| 16. | 症状が出ると、まわりが心配してくれる・配慮してくれることがある |

| 17. | 気を張っていると症状は出ないが、ふと気を抜いたときに出やすい |

| 18. | 症状が出ることで、自分の心の限界に気づくことがある |

| 19. | 無意識のうちに、体が勝手に反応してしまう感じがある |

| 20. | 症状が出ると、自分を責める/無力感を感じる |

| 【C. 心理的背景・性格傾向】(10問) | |

| 21. | 子どもの頃から「感情を表に出さない子」と言われた |

| 22. | 責任感が強く、弱音を吐くのが苦手 |

| 23. | 自分より他人の気持ちを優先しがち |

| 24. | 本音を隠してでも「穏やかに振る舞う」傾向がある |

| 25. | 家庭や職場で、感情を吐き出す場が少ない |

| 26. | 自分の気持ちを他人にうまく説明できないと感じる |

| 27. | 「何がつらいのか自分でもわからない」と思うことがある |

| 28. | 過去に強いストレス体験(いじめ、虐待、事故など)がある |

| 29. | 「我慢してきたことが爆発する」ような経験をしたことがある |

| 30. | 「自分の心が感じていること」と「体が反応していること」にズレがある気がする |

| 【D. 日常生活への影響と周囲の理解】(10問) | |

| 31. | 症状のせいで学校・仕事・家事などが困難になることがある |

| 32. | 周囲の人から「気のせい」「ストレスじゃないの?」と言われたことがある |

| 33. | 「自分でも何が起きているのかわからない」と感じる |

| 34. | 症状に対して医師・家族・職場などの理解が得にくい |

| 35. | 誰かに相談しても、うまく伝えられずもどかしい |

| 36. | 通院しても治療が長引いている/効果を実感しにくい |

| 37. | 「心の病気なの?」と聞かれたことがある |

| 38. | 体調を理由に人との関わりを避けることがある |

| 39. | 症状が出るたびに「このまま動けなくなるのでは」と怖くなる |

| 40. | 「どうして私だけが…」という気持ちになることがある |

評価

- 各「はい」に対して1点を与えます。

- 合計点を計算してください。

| 合計点 | 判定の目安 |

|---|---|

| 0-10点 | 機能性神経症状との関連は低い可能性がありますが、他の疾患との鑑別も含め継続的な観察をおすすめします。 |

| 今回のチェックの結果では、現在のところ機能性神経症状や解離性の症状はあまり強く現れていないようです。 ただし、「身体の不調や違和感」が続くときは、単純な身体的原因だけでなく、こころの疲れや抑えてきた気持ちが影響することもあります。 今後、気になることがあれば早めに相談し、心と身体の両面からバランスを取ることが大切です。 安心できる関係のなかで自分の状態を振り返るだけでも、自然と回復する力が働いてきます。 | |

| 11-20点 | 一部、感情と身体の結びつきが見られる傾向があります。心理的要因や生活背景を丁寧に見つめることが有効です。 |

| いくつかの項目で、感情やストレスと身体の反応がつながっているサインが見られました。 これまで、気づかぬうちにたくさんのことを我慢したり、頑張り続けてきたのかもしれません。 今は症状を「心のメッセージ」として受け取り、体の反応を責めるよりも、心の声に耳を傾けてみることが役立ちます。 小さな気づきやケアの積み重ねが、症状の意味づけや軽減につながっていきます。 ご自身の感覚を信じて、必要であればカウンセリングなどを利用してみましょう。 | |

| 21-30点 | 感情の抑制や過去のストレスが神経症状に影響している可能性があります。心理的サポートが症状の軽減に有効なことがあります。 |

| 多くの項目で、身体の症状と心理的な要因との関連が強く出ているようです。 機能性神経症状や解離性の状態に近い可能性がありますが、これは「心の弱さ」ではありません。むしろ、心が耐えきれなくなったときに体が「SOS」を出しているのです。 無理に押し込めてきた感情、過去のつらさ、説明しきれない不安…。それらが症状という形で現れているのかもしれません。 今は、症状を消そうとするよりも、「なぜ今、この体の反応が出てきたのか」に耳を傾けていく時間が必要です。 認知行動療法やトラウマケア、リハビリ的アプローチを組み合わせることで、改善が期待できます。 | |

| 31-40点 | 解離的/機能的神経症状との関連が強い可能性があります。専門医や心理士との面談・心理教育が有効です。自責よりも理解を深めましょう。 |

| 現在の状態は、身体に現れている症状が、心や過去のストレスと深く結びついている可能性が高いです。 これは病気というより、心が自分を守るために体を通してサインを送っている現象ともいえます。 多くの方が「異常がない」と言われて困惑し、「気のせい」と片付けられて傷ついています。 でも、あなたの症状は「本物」であり、「意味がある体験」なのです。 過去に耐えてきたこと、自分を守ってきた方法、そして今の限界。 今は少しずつ「こころとからだの対話」を始める時期かもしれません。 セラピストや医療者と一緒に取り組むことで、必ず回復の糸口は見えてきます。 あなたの症状にも、やさしく、正しく、向き合っていく時間が必要です。 | |

精神科診断の実際:FND vs 転換性障害

「機能性神経症状症(FND)」と「転換性障害(解離性神経症状症)」について、臨床的診断の現状・症状像・疫学・病態・病因を体系的に解説いたします。しかし、現在の臨床では「機能性神経症状症(FND)」の診断名がより多く使われる傾向にあります。

理由として、DSM-5以降、「FND」は心理的原因を必須とせず、神経学的陽性所見(例:Hoover徴候など)に基づいて診断できるようになったことで、神経内科でも扱いやすくなり、身体科領域での受容性が高まりました。

一方、「転換性障害(conversion disorder)」は精神分析的色が強く、心理的原因の明示が必要なことが多く、診断を躊躇されやすいことが傾向となっています。

疫学

| 指標 | 内容 |

| 発症年齢 | 10~35歳が多い(ただし全年齢に発症しうる) |

| 性比 | 女性:男性=約2〜3:1 |

| 有病率 | 一般人口の約0.1〜0.5%、神経外来患者の5〜10%程度に見られる |

| 慢性化率 | 初発の半数以上が慢性化・反復性になりやすい(特に非てんかん性発作型) |

| 併存疾患 | 抑うつ・不安障害・PTSD・発達特性・解離性障害との併存が多い |

病態・神経学的理解

FNDは「脳の誤作動」として、次のような機能的脳画像研究の知見が蓄積されています。

| 領域 | 機能異常 | 症状との関係 |

| 補足運動野(SMA) | 低活動 | 自発運動の障害・麻痺 |

| 前帯状皮質・島皮質 | 過活動 | 身体感覚・感情の過剰反応 |

| 下頭頂小葉 | 自己の運動感覚との乖離 | 「自分の意思で動かしていない」感覚 |

| 扁桃体・扁桃皮質回路 | ストレス関連過敏性 | 過去のトラウマ反応との関連 |

病因・誘因

FND・転換性障害ともに「単一原因モデル」ではなく、複数要因の重なり(生物・心理・社会モデル:BPSモデル)として理解されています。

- 神経ネットワークの過敏性

- 発達障害(ASD, ADHD)特性

- てんかんや片頭痛の既往

- 遺伝的脆弱性

- 幼少期のトラウマ(虐待・ネグレクト)

- 解離傾向・感情処理困難(アレキシサイミア)

- 自分のニーズを言語化する力の弱さ

- 抑圧された怒りや喪失体験

- 家庭内の不和・病者役による役割確保

- いじめ・職場のハラスメント

- 医療不信・誤診の経験

- 慢性的ストレス環境

アレキシサイミアと神経症状(しびれ・麻痺など)の関連

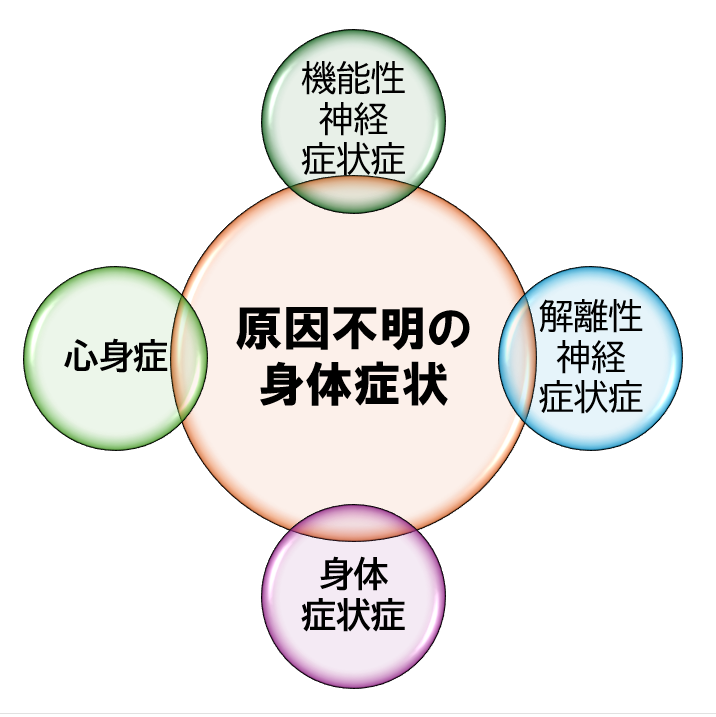

最近、アレキシサイミアで手足のしびれなどを訴えるクライエントが多くなっています。心身症や転換性障害、身体症状症との心理的因子や社会的因子の関連を解説します。

FND(機能性神経症状症)の本質に迫る臨床的洞察から、次のような重要な視点から整理します。

なぜ「失感情症」から「身体症状」に結びつくのか?

アレキシサイミア(感情の識別・言語化困難)は、FNDと非常に深く関連します。

アレキシサイミア傾向が高い人は次のような傾向があります。

- 感情に気づけない(内受容感覚の低下)

- 感情を「身体症状としてしか」表現できない

- 感情刺激への脳の反応(扁桃体など)が過敏または誤作動している

- ストレスが自律神経や体性感覚に直接変換される

実際の症例:これらの症状が検査で原因不明のまま継続し、「感情の抑圧傾向」が見られる場合、FNDの可能性を検討することが現代的です。

- 手足のしびれ、脱力、締めつけ感

- 動悸、喉の詰まり、息苦しさ

- けいれん、立ちくらみ、視界がぼやける

これまでの「心因性の身体症状」モデルから、「神経系の機能異常」としてのFNDモデルへ移行しています。したがって、「心因性」と決めつけるよりも、心理と神経の結び目のような現象として捉えることが重要です。

| 診断名 | 特徴 | 感情との関係 | 神経症状との関係 | 心理的要因の必須性 |

| 心身症 | 胃潰瘍・喘息などの実際の身体疾患に心因が関与 | 強い(ストレス誘発) | ◯(ただし器質疾患あり) | 必須 |

| 身体症状症 | 疼痛・倦怠感などの身体症状が持続 | 感情処理困難が多い | △(神経症状はあまり中心でない) | 必須ではない |

| 転換性障害 | 精神的葛藤が「神経症状」に転換 | 強い(無意識の葛藤) | ◎(麻痺・けいれんなど) | 必須(DSM-IVまで) |

| FND(機能性神経症状症) | 脳の誤作動による神経症状、意識的操作なし | 感情認識困難が多い(アレキシサイミアなど) | ◎(麻痺・けいれん・運動障害・感覚障害など) | 不要(診断基準では) |

FNDや解離性神経症状には、次のような心理・社会因子の関与が高く報告されています。

幼少期トラウマの影響

- 虐待(身体・心理・性的)

- ネグレクト

- 支配的・感情否認的な親

- 親の精神疾患や依存症

➡ 「感情の切断」や「自己と身体感覚の乖離」を学習しやすくなります。

現在のストレス因子

- 職場の理不尽・不安定な人間関係

- 家族との役割過重(介護・育児)

- DVやモラハラ

- 心の居場所の欠如

➡ 「言えない/感じられない/訴えられない感情」が身体を通して表出される

心身症・転換性障害・身体症状症だけでなく、FNDを第四の視点として持つことは今後ますます重要になります。

「しびれや麻痺は、脳や神経の機能が誤作動を起こしていることが原因と考えられます。でも、これには心の抑圧も関係していて、あなたの心が無理をし続けた結果、体が『もう限界』と伝えているのかもしれません。あなたのせいではなく、体があなたを守ろうとしている反応ともいえる、その体の声を一緒に翻訳していきましょう。」

- 「心因では説明しきれない神経症状」に対応できる

- 「感情と身体の分離」を橋渡しする理論となる

- 「アレキシサイミア傾向のクライエント」に意味ある説明ができる

- 「作り物ではない・演技ではない」ことを説明できる

- 「脳の誤作動」+「こころの抑圧」の二重モデルで支援できる

あなたのその症状、「脳の誤作動」が関係しているかもしれません

- しびれ、ふるえ、力が入らない

- 視界がぼやける、話しづらい

- けいれん、気を失いそうになる

- 病院で検査をしても「異常なし」と言われた

でも、症状は本当に起きている。決して「気のせい」ではありません。

FND(機能性神経症状症)とは、「脳や神経の機能が一時的にうまく働かなくなり、神経症状が出る状態」です。検査では見えないけれど、実際に脳の誤作動が起きていると考えられています。これは感情やストレスとの関係も強く、心が限界を迎えたとき、体がサインを出すことがあります。

FNDの原因はひとつではありませんが、次のようなことが重なっている場合があります。

- 幼少期から「感情を我慢してきた」

- 自分の気持ちを表現するのが苦手(アレキシサイミア)

- 知らないうちにストレスが溜まり続けていた

- 体のサインを見逃して、がんばり続けてしまった

- 「もう限界」という声を、心ではなく体が代わりに発した

FNDは、適切な理解と支援で回復する可能性のある症状です。次のような支援があります。

- 心理教育:FNDを正しく知ること

- 心理療法:感情への気づき・過去の体験の整理

- 神経リハビリ:体の動かし方の再学習

- 呼吸法・マインドフルネス:体と心のつながりを回復する

- 支援者との安心できる関係の中で「症状の意味」に気づいていく

あなたの症状は、「弱いから」ではありません。あなたの体が、あなたを守ろうと必死にがんばっているサインなのです。一緒に、「そのサイン」を翻訳しながら、あなた自身の心と体を取り戻していくお手伝いができればと思います。

ナラティブ整理ワーク

アレキシサイミアや感情抑圧傾向のあるクライエントに対し、身体症状の背景にある感情や体験を語る力につなげるためのワークです。これは特に、FND(機能性神経症状症)・解離性障害・心身症・身体症状症などで、「心より体が先に反応する」「感情がよくわからない」といった訴えを持つ方に有効です。

感情表出困難 → 身体化:ナラティブ整理ワーク

目的:

- 身体症状が伝えている「感情の声」に気づく

- 「身体 → 感情 → 記憶 →意味づけ」という構造を言語化する

- 感情と身体感覚のつながりを可視化・再接続する

まずは、最近気になっている体の症状について書き出してみましょう。

- 今、あなたが一番気になっている体の症状は?

→ 例:「左足がしびれる」「胸が苦しくなる」 - その症状は、どんなときに出ますか?(状況・場所・人・時間帯など)

→ 例:「人前で話す直前」「夜、ひとりのとき」 - 症状が出たとき、あなたは何を我慢していますか?

→ 例:「泣きたいけど泣けない」「怒りたいけど怒れない」

次の問いに、浮かんだままの言葉で答えてみてください。

- この体の症状が「言葉を話せる」としたら、何と言っていると思いますか?

→ 「もうやめて」「誰か気づいて」 - その声を聞いたとき、あなたの中でどんな気持ちが出てきましたか?

→ 「悲しい」「悔しい」「見捨てられたくない」 - それは、あなたの人生の中のどの時期・どんな場面とつながっている気がしますか?

→ 「中学生のころ、母に泣くなと言われたとき」

以下の対応表を見ながら、自分の中にある「感情のエネルギー」がどんな身体の反応になりやすいか、整理してみましょう。

| 感情 | よく現れる身体反応 | あなたに当てはまるもの |

| 怒り | 筋肉のこわばり・震え・胃の痛み | |

| 悲しみ | 胸の重さ・涙・喉のつかえ | |

| 恐れ | 心拍上昇・手足のしびれ・冷や汗 | |

| 不安 | 呼吸の浅さ・動悸・吐き気 | |

| 喜び | 胸が広がる・涙・呼吸の深さ |

あなたの身体症状は、何を伝えるために現れているのでしょうか?

あなたの中の「もう一人の声」として、その語りに名前をつけてみましょう。

- 例:「がまんばかりしてきたわたし」

- 例:「本当は泣きたかった子ども」

- 例:「怒りを感じるのが怖い自分」

- 今の体の症状は、「何を止めようとして」「何を守ろうとして」出てきていると思いますか?

- これから「どんな風に」この症状や感情とつきあっていきたいと思いますか?

FNDの治療法

FND(機能性神経症状症)・解離性神経症状症(旧・転換性障害)に対する治療法として、現在最も有効とされている心理的治療法と薬物療法の考え方について整理してご案内します。

心理的治療法(心理療法)と薬剤療法

適用ポイント:

- 身体症状の「誤解(認知)」と「回避行動(行動)」を修正

- 「自分でコントロールできる」という自己効力感を回復させる

- FNDの中核症状(麻痺・発作・しびれ等)の頻度を下げることに成功した研究が複数あり

CBTで扱うことの例:

| 段階 | 内容 |

| 初期 | 「症状は作り物ではなく、脳の誤作動で起きている」と教育(心理教育) |

| 中期 | 身体反応と感情の気づき(行動日誌、トリガー分析) |

| 後期 | 「思考の癖」や「過剰な回避行動」の再構成 |

| 継続 | 小さな成功体験を積み、自己効力感の回復へ |

具体的技法:

- ソクラテス式問答(思考の検証)

- 行動実験(「歩けるかもしれない」のテスト)

- 曝露と反応妨害(非てんかん性発作型に)

FND患者の多くがアレキシサイミア傾向(感情の抑圧・未認識)を持っており、CBTに加えてEFT的要素が重要です。

目的:

- 「身体に出る前の感情」に気づく

- 抑圧されていた怒り・悲しみ・恐れなどを「感じ、受け入れ、意味づける」

活用場面:

- 「しびれ」や「声が出ない」などの身体症状を「体の語り」として読み解く

- 「泣くことができたら症状が軽くなった」という気づきへの導入

適応:

- 幼少期トラウマや心的外傷との関連が強い場合(DV、虐待、喪失)

- 解離性発作・フリーズ・「自分の体じゃない感じ」などを訴えるクライエント

技法例:

- 安全確保・グラウンディング訓練

- 感情調整スキルの習得(怒り・恐れ・恥)

- トラウマ記憶の段階的処理(EMDR・ナラティブエクスポージャー)

活用意義:

- 「思考→身体反応→感情」ルートを丁寧に感じ取る訓練

- 身体とのつながりの再構築(自己エージェンシーの回復)

実技例:

- 呼吸誘導法(箱呼吸・片鼻呼吸)

- ボディスキャン(感覚を順に観察)

- グラウンディング(「今ここ」の身体感覚への集中)

FNDそのものを薬で治すことはできませんが、併存疾患や二次症状の緩和のために薬が使用されることはあります。

使用が検討されるケース

| 症状 | 使用薬 | 目的 |

| 不安・過緊張 | 抗不安薬(ベンゾ系は慎重に) | 身体症状の二次的過敏を緩和 |

| 抑うつ気分 | SSRI/SNRI | 意欲低下や感情平板化を改善 |

| 睡眠障害 | 睡眠導入剤・抗うつ薬の少量投与 | 自律神経回復・過覚醒の調整 |

| 非てんかん性発作型FND | SSRI・抗てんかん薬(プラセボ効果含む) | 二次的な不安・恐怖回避を軽減 |

| 慢性痛や身体化傾向 | 三環系抗うつ薬・SNRI | 中枢性感作の抑制、痛みの閾値上昇 |

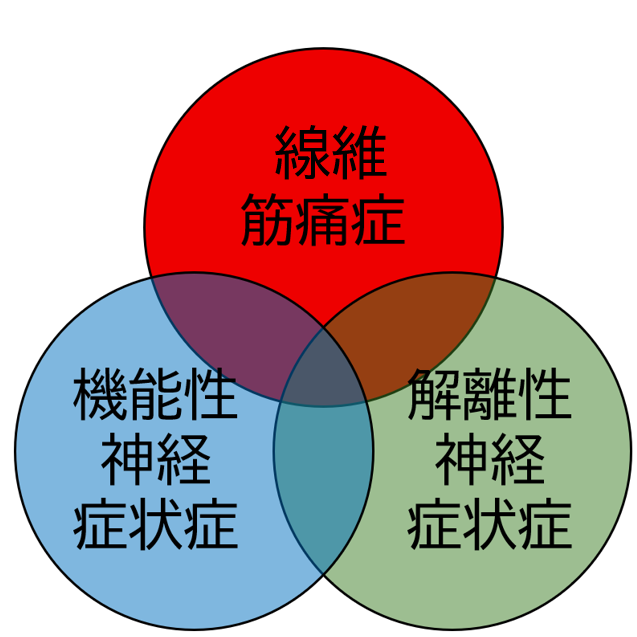

線維筋痛症・機能性神経症状症・解離性神経症状症の比較

実際のクライエントの線維筋痛症の訴えのケース:傷つき体験は、幼少期から父親の暴力が家庭の中であった。2度の結婚も、それぞれがASD、ADHD傾向があるパートナーを選択してしまいカサンドラ症候群に陥る。

「安全基地を自ら喪失した直後」 の状態であり、心理的には「見捨てられ不安」「被害念慮」「抑うつ的自己評価」が強まっている。

女性の背景と現在の状況を「臨床的な読み取り」

発達歴・家族歴からの影響

- 幼少期からの父親の暴力

「安全基地の欠如」「予測不能な環境」で育つ。

典型的には 愛着不安(見捨てられ不安) や 自己価値の低下 を形成しやすい。

「緊張感・恐怖・自己犠牲」で相手に合わせるパターンを強化。 - 選ぶパートナーとの関連性

「暴力的・障害的・共感に乏しい人物」=発達早期の親との関係を再演。

無意識的に「安心できない相手」に惹かれることで、再びコントロールされる関係に巻き込まれる。

臨床的理解のまとめ

- この女性は ACE(逆境的小児期体験)+カサンドラ症候群経験+慢性疼痛疾患(線維筋痛症) という「多層的脆弱性」を抱えている。

1. 線維筋痛症(Fibromyalgia)の特徴

- 主症状:全身の広範囲の慢性疼痛、こわばり、倦怠感、睡眠障害、認知機能低下(ブレインフォグ)。

- 身体所見:関節・筋肉に構造的異常はなく、検査では異常が出ない。

- 関連:ストレスやトラウマ歴、うつ・不安との併存が多い。

- 診断基準:圧痛点(旧基準)やWPI(広範痛指数)+SS(症状重症度スコア)で評価。

- 治療:薬剤(SNRI、三環系抗うつ薬、プレガバリンなど)+認知行動療法・運動療法。

2. 機能性神経症状症(Functional Neurological Disorder: FND)

- 主症状:麻痺・しびれ・けいれん・視覚/言語の異常など「神経症状」だが、神経学的所見と一致しない。

- 特徴:症状が心理社会的ストレスと関連しやすい。

- 鑑別:線維筋痛症は「痛み主体」だが、FNDは「運動・感覚・発作」など神経症状主体。

3. 解離性神経症状症(ICD-11)

- FNDとほぼオーバーラップするが、心因反応としての解離を強調。

- 強いトラウマ歴(DV、虐待)との関連が深い。

- 「症状が無意識の心的葛藤や過去体験とリンク」していることが臨床で示される。

4. 臨床的まとめ

- 線維筋痛症とFND/解離性神経症状症は排他的ではなく、しばしば併存・誤診が起こる領域。

- この女性の場合も、トラウマ歴+慢性疼痛+強い心理的ストレス という条件から、線維筋痛症単独というよりも「心身症スペクトラム:線維筋痛症+FND/解離的要素」 と理解した方が臨床的に自然。

簡易セルフチェック表「線維筋痛症 vs FND vs 解離性神経症状症」

◆ 領域1:線維筋痛症(痛み・倦怠)

| No | 質問内容 | はい | いいえ |

| 1 | 広範囲(体の複数部位)の慢性的な痛みが3か月以上続いている | ☐ | ☐ |

| 2 | 痛みの場所が日によって変わる | ☐ | ☐ |

| 3 | 睡眠をとっても疲れが取れにくい | ☐ | ☐ |

| 4 | 頭痛・腹痛など他の慢性痛も伴いやすい | ☐ | ☐ |

| 5 | 病院の検査では「異常なし」と言われるが痛みは強い | ☐ | ☐ |

◆ 領域2:FND(機能性神経症状症)

| No | 質問内容 | はい | いいえ |

| 1 | 手足のしびれ・力が入らないなどの神経症状があるが、検査で一致しない | ☐ | ☐ |

| 2 | 発作やけいれんのような症状があるが、てんかんとは言われていない | ☐ | ☐ |

| 3 | 歩きにくさ・めまい・ふらつきがある | ☐ | ☐ |

| 4 | 視覚・聴覚など感覚の異常を感じることがある | ☐ | ☐ |

| 5 | ストレスの後に症状が悪化しやすい | ☐ | ☐ |

◆ 領域3:解離性神経症状症(トラウマ関連)

| No | 質問内容 | はい | いいえ |

| 1 | 強いストレスや過去の体験を思い出すと症状が悪化する | ☐ | ☐ |

| 2 | 自分の体を「自分のものではない」と感じることがある | ☐ | ☐ |

| 3 | 現実感が薄れたり、時間が飛んだように感じることがある | ☐ | ☐ |

| 4 | 過去のDVやトラウマ体験を思い出すと、体の症状が強まる | ☐ | ☐ |

| 5 | 「感情と身体症状が連動している」と感じる | ☐ | ☐ |

◆ 判定の目安

線維筋痛症に「はい」が多い → 痛み・倦怠が主体FNDに「はい」が多い → 神経症状が主体

解離性に「はい」が多い → トラウマ関連が主体

複数領域に分かれることもあり、その場合は併存の可能性を考える

◆ 線維筋痛症(痛み・倦怠が主体)

チェックが多い場合

- 主症状は「広範囲の慢性痛+疲労感」。

- 客観的検査では異常が出ないことが多く、本人は「痛みが信じてもらえない」体験をしていることが多い。

- ストレスや睡眠不足で悪化。

説明

「あなたの症状は、線維筋痛症の特徴と重なっています。体に異常があるわけではなくても痛みを感じてしまう痛みシステムの過敏と考えると理解しやすいです。」

介入の方向性

- 睡眠・運動・ストレス対処のセルフケアを重視。

- CBT的アプローチ(痛みと感情の関連を整理)。

- 「周囲に理解されない辛さ」を言語化するワーク。

◆ FND(機能性神経症状症:神経症状が主体)

チェックが多い場合

- しびれ・脱力・けいれんなど「神経症状」が前面に出るが、検査結果と一致しない。

- 症状はストレスで悪化しやすく、「症状の出方が不安定」。

説明

「あなたの症状は、神経の機能が一時的にうまく働いていない状態と考えるとわかりやすいです。器質的な異常がなくても、神経回路のスイッチの誤作動で症状が出ることがあります。」

介入の方向性

- 身体リハビリ要素(小さな成功体験で回復を強化)。

- ストレスと症状の関連をモニタリング。

- 症状=危険ではない、と安心感を与える心理教育。

◆ 解離性神経症状症(トラウマ関連が主体)

チェックが多い場合

- 症状が「過去の体験や感情」と強くリンク。

- 解離症状(現実感喪失、時間の飛び)が出ることもある。

- 感情と身体症状が直結しているため、「心因性の色合い」が濃い。

説明

「あなたの症状は、過去の強い体験や感情と結びついているようです。体が痛みや不調で訴えることで、心の傷を代わりに表現している部分があると考えられます。」

介入の方向性

- 安全の確保 → 感情表現ワーク(境界スクリプトや安心資源の強化)。

- トラウマインフォームドなアプローチ(安心・共感・自己調整)。

- 解離症状が強い場合は段階的に(急な感情アクセスは避ける)。

◆ 併存している場合(複数領域にチェックが多い)

- 線維筋痛症・FND・解離性はしばしば 重なり合うスペクトラム。

- 「どれが正しい診断か?」ではなく、「痛み・神経・トラウマの3つがどう関わっているか」 に焦点を当てる。

説明

「あなたの症状は、体の痛み・神経的な症状・心や過去の影響の3つが混ざっているようです。それぞれが関係し合っているので、ケアも心と体の両面から考えていくとよいと思います。」

まとめ

- 線維筋痛症 → 「痛みの過敏システム」

- FND → 「神経回路の一時的な誤作動」

- 解離性神経症状症 → 「過去の体験・感情と身体症状の結びつき」

線維筋痛症についての詳しい解説とセルフチャックについては、次ページをご覧ください。