「なぜ生きているのか?」「何のために生きるのか?」の問いに心理的、哲学的に“生きる意味”を探すタイプ別セルフチェック

生きる意味を問うあなたへ

生きる意味を問うあなたへ

「なぜ自分は生きているのか?」

この問いにはっきりした答えが見つからないまま、私たちは今日も生きています。

でも不思議なことに、その問いを抱えながらも、人は誰かとつながったり、何かを感じたり、ふと笑っていたりする。

その瞬間こそが、“意味”という言葉よりも深く、私たちを生の中に根づかせているものかもしれません。

「何のために生きるのか」

それは、“誰かに与えられる意味”ではなく、“自分自身にとってどんな意味と感じられるのか”という問いかもしれません。

そしてその問いを、あなたがいま抱えていること。

それ自体がもう、人生との“対話”なんです。

ときどき、自分に問いかけてみてください。

「最近、こんなことを考えるようになったのって、何かきっかけがあったのかな?」

「“死”を思ったとき、逆に浮かんできた“今”って、どんなふうだったかな?」

「ただ感じていた時間って、あったかな?」

たとえば、風景に心を動かされたとき。

誰かの言葉に、ふと胸が熱くなったとき。

それはすべて、「自分はこの世界に、たしかに生きている」

という証かもしれません。

人生の意味を考えるとき、答えが見えなくて、ますます苦しくなることもあります。

でも、視点を反転させてみると――

もしかしたら、「人生のほうが、あなたに問いかけている」のかもしれません。

「今、この苦しみの中で、あなたはどう応えるだろう?」

「今日、あなたが“選ぶ”ことは、どんな小さな一歩だろう?」

それを選ぶ力は、きっとあなたの中にあると、私は信じています。

人は、生まれてきた理由も、死んでいく意味も、たしかにはわかりません。

でも、だからこそ、「じゃあ、この一瞬をどう生きるか?」という問いが、

わたしたち自身に返ってきます。

それは、“永遠の死”を知ることで、“今の一度きりの自分”に気づくこと。

そして、“今をどう生きるか”という問いへの、静かな入り口です。

答えが見つからなくても、大丈夫。

その問いを持ち続けているあなたの心こそが、もう、確かに生きている証なのです。

もし、人生があなたに問いかけているとしたら――

それはどんな問いだと思いますか?

そして、あなたに向かって「生きてほしい」と語りかけてくる人や風景が、もしあるとしたら――

それは、どんな存在でしょうか。

“意味”は、つかみに行くものではなく、“生きながら見つけていく旅”かもしれません。

いま、あなたはその旅の、どのあたりにいますか?

生きる意味を探す …問いと共にある時間

この“生きる意味を探す”問いを持っているあなたは、もうすでに「生きている意味」と対話している最中にいます。

無理に答えを出さず、ただその問いと一緒に居ること。

それ自体が、とても尊い時間です。

このページを含め、心理的な知識の情報発信と疑問をテーマに作成しています。メンタルルームでは、「生きづらさ」のカウンセリングや話し相手、愚痴聴きなどから精神疾患までメンタルの悩みや心理のご相談を対面にて3時間無料で行っています。

ヴィクトール・フランク「生きる意味」の語り

原文の思想:

「人生の意味を問うのではなく、人生から問われている。答えるべきなのは我々の方である」

カウンセラーバージョン:

「“人生にどんな意味があるのか”って考えると、何も見えなくなることもありますよね。でもフランクルは、逆の視点を提案しているんです。

『人生があなたに問いかけてきている。あなたは今、どう応えるだろう?』って。

例えば、“今のこの苦しみの中で、自分にできる小さな選択”をひとつすること、それも“応える”ということなんです。」

原文の思想:

「苦しみにも意味があるとすれば、それはそれ自体が答えを求めている」

カウンセラーバージョン:

「つらいことや苦しいことって、“なんでこんな目に遭うのか”って考えてしまいますよね。でもその苦しみが、“あなたはこの状況の中でどう生きる?”って、静かに問いかけてきてるとしたらどうでしょう?

何も大きなことをしなくても、心が折れそうな中で一歩踏み出すことが、もう“意味ある応え”なんだと思うんです。」

原文の思想:

「将来、あなたを待っている“誰か”や“何か”がある」

カウンセラーバージョン:

「今は、何の意味も目的も見えないかもしれません。でも、まだ出会っていない“誰か”や“経験”が、きっと未来であなたを待ってる。

それがすぐじゃなくても、今を生きることで、そこに近づいていける――そう信じることも、“意味を生きる”ってことなのかもしれません。」

語りかけ:

「今のこの状況が、“人生からの問いかけ”だとしたら、あなたはどんなふうに答えたいですか?」

「このつらさの中で、“自分にできる小さな応え”があるとすれば、それはどんなことですか?」

「今はまだ見えなくても、将来あなたを待っている“誰か”や“何か”があるとしたら、それはどんな人や出来事だと思いますか?」

これが、ヴィクトール・フランクの“生きる意味”を示すロゴセラピーの扉なのかもしれません。

フランクル「生きる意味」語りをカウンセラーが翻訳2

〜心のテーマ別に、届く言葉で「生きる意味」を紡ぐ〜

大切な人・存在・役割を失ったときに“意味”を支える語り

- 「苦しみにも意味がある」

→「この悲しみがあるのは、それだけ大切だったものがあるからかもしれませんね」 - 「誰かに必要とされていた時間」

→「その人との時間が、あなたに“生きていた意味”をくれていた気がしませんか?」 - 「失ったものを通して、自分が変わっていく」

→「“いなくなったあと”にも、自分の中にその人が“生きている”と思えることはありますか?」 - 「喪失は、その人との“対話”の形を変える」

→「もう会えなくても、“心の中で問いかけること”が生きる力になるかもしれません」

何のために生きているのか分からない、目的が見えないとき

- 「意味は“問い返す”のではなく、応えるもの」

→「“人生に何の意味があるのか”ではなく、“自分が何に応えたいか”を見つけてみませんか?」 - 「まだ意味が“わからない”だけかもしれない」

→「“いま意味がわからない”ことと、“意味がない”ことは別のことかもしれませんね」 - 「人生の意味は、あとから見えてくることもある」

→「いまは意味がわからなくても、“あのとき必要だった”とあとで思えることがあります」

苦しみの中から「生きよう」とする芽を支える

- 「生きる意味は“今ここ”から始まる」

→「過去がどうであっても、“今この瞬間に”生きてることには何か意味があると思いませんか?」 - 「まだ出会っていない“誰か”が、あなたを待っている」

→「もしかしたら、“まだ会ってない誰か”が、あなたの声を必要としているのかもしれません」 - 「どんな状況でも“選び方”は残されている」

→「どれだけつらくても、“どう応えるか”を決める力は、あなたの中に残っていると思います」

裏切り、理不尽、納得できない痛みの中で意味を問うとき

- 「選べない出来事にも、自分の態度を選べる」

→「あなたがこの怒りに“どう応えるか”は、誰にも決められないことなんです」 - 「意味は“理不尽さを消す”ことではなく、“それでもどう生きるか”にある」

→「“こんな目に遭って意味なんてない”と思っても、その中であなたがどう立ち上がるかが大切なのかもしれません」 - 「怒りは、“自分が本当に大事にしたいもの”を教えてくれる」

→「これほど怒りを感じるのは、“譲れない何か”があったからかもしれませんね」

フランクル「生きる意味」の語りをカウンセラーが翻訳3

〜クライエントに“届く”言葉で伝える、ロゴセラピー的対話〜

《1》人生に問いを立てるのではなく、人生から問われている

原文:「我々が人生に意味を問いかけるのではない。我々こそが、人生から問いかけられているのだ。」

- 翻訳例①:「“人生に意味はあるのか?”じゃなくて、“いまのあなたに何が問われているか”を考えてみませんか?」

- 翻訳例②:「もしかしたら、“あなたの存在が人生に答えようとしている”のかもしれませんね。」

- 翻訳例③:「人生の意味を探すのは、どこかで“呼ばれてる”気がするからかもしれません。」

《2》苦しみにも意味がある

原文:「人生に意味があるなら、苦しみにも意味がある。」

- 翻訳例①:「この苦しみも、あなたの“物語”の一部かもしれません。」

- 翻訳例②:「痛みを感じるのは、それだけ大切にしていたものがあるってことかもしれません。」

- 翻訳例③:「まだ“意味”は見えなくても、あとから“意味がついてくる”こともあります。」

《3》意味は“見つける”のではなく“引き受ける”

原文:「意味は発見されるものであり、発明されるものではない。」

- 翻訳例①:「意味って、“どこかにある”というより、“あとから気づく”ものかもしれません。」

- 翻訳例②:「生きる中で、ふと“これは大切だった”と感じる瞬間が意味なのかもしれませんね。」

- 翻訳例③:「誰かに教えてもらうものじゃなくて、“自分で見つけていく旅”に近いのかも。」

《4》人間は「状況に反応する存在」ではなく「態度を選ぶ存在」

原文:「人間の最後の自由は、与えられた状況にどう反応するかを選ぶことにある。」

- 翻訳例①:「すべてが決められてるわけじゃない。どんな状況でも、“どう向き合うか”は選べるんです。」

- 翻訳例②:「つらい状況でも、“自分だけの答え方”があるって、少し希望になりませんか?」

- 翻訳例③:「起こったことじゃなくて、“どう応えるか”が、あなたらしさかもしれません。」

《5》人は「誰かに必要とされている」から生きる

原文:「この人生には、将来あなたを待っている何かがあり、誰かがいる。」

- 翻訳例①:「あなたを待っている人や出来事が、まだこの先にあるんだと思います。」

- 翻訳例②:「あなたの声を聞いてほしい誰かが、これから出会うかもしれません。」

- 翻訳例③:「誰かに必要とされる“その日”が、まだ来てないだけかもしれません。」

《6》生きる意味は「価値」から見えてくる(創造・体験・態度の3価値)

原文:「人生の意味は、創造的価値・体験的価値・態度的価値のいずれかに見出される。」

- 翻訳例①:「“何をするか”“誰とつながるか”“どう乗り越えるか”のどれかに意味は見えてくると思います。」

- 翻訳例②:「作品をつくること、誰かと心が通じること、そして苦しみの中で希望を手放さないこと――全部“意味”になる力です。」

- 翻訳例③:「人生の価値は、“何かを生み出す”だけじゃなく、“どう生き抜いたか”にもあるんです。」

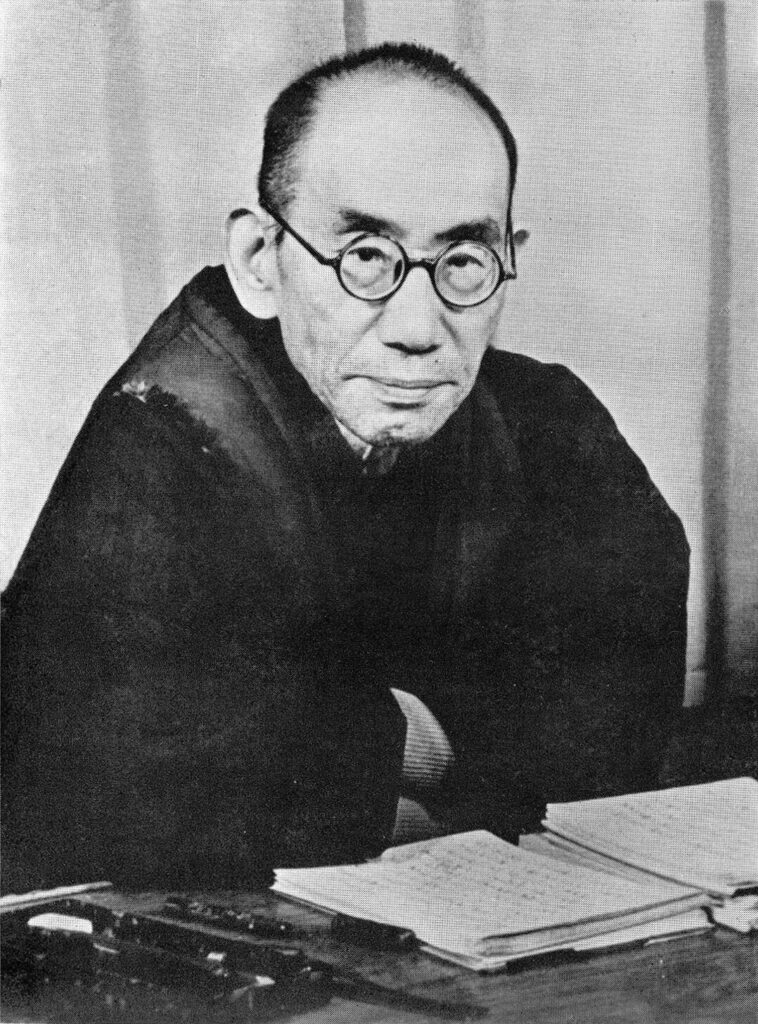

西田幾多郎の語り

哲学者、西田幾多郎(1870-1945年)の経歴や栄典、研究分野や思想、名言、主な著者や論考

西田幾多郎(にしだ きたろう, 1870年5月19日 – 1945年6月7日)は、日本を代表する哲学者の一人であり、「西田哲学」の創始者として知られています。彼の哲学は、東洋思想と西洋哲学を統合しようとする試みであり、日本の近代思想に大きな影響を与えました。

栄典

- 文化勲章(1940年)受章

- 貴族院勅選議員に任命(1943年)

- 学士院会員

経歴

- 生誕:1870年(明治3年)5月19日、石川県河北郡宇ノ気村(現・かほく市)生まれ。

- 学歴:第四高等中学校(現・金沢大学)、その後、東京帝国大学哲学科選科卒業(1894年)。

- 職歴:

- 高等師範学校などで教鞭をとった後、1911年に京都帝国大学文学部教授に就任。

- 1911年、『善の研究』を刊行。

- 京都学派の創始者であり、西谷啓治、田辺元らに影響を与えた。

- 晩年:1945年6月7日、京都で死去。

- 研究分野と思想の特徴

-

主な研究分野

- 形而上学

- 宗教哲学

- 東洋思想(禅・仏教)

- 意識論(主観と客観)

- 西洋哲学(カント、ヘーゲル、ベルクソン、ハイデガーなど)

- 思想の主な概念

-

- 純粋経験:主体と客体の区別が生じる前の、直接的な経験世界。彼の代表的概念。

- 場所的論理:存在や自己を「場所」としてとらえる思想。個別と全体の関係を根源的に問う。

- 絶対無:東洋的な「無」を哲学的に再解釈し、西洋の存在論と融合させた概念。

- 行為的直観:思索と行為の一致。主体が世界と関係する根本のあり方を示す。

- 主な著作・論考

-

主著

- 『善の研究』(1911年)

- 純粋経験の概念を提唱し、西田哲学の原点となる。

- 倫理・認識・宗教の問題を、経験の根底から捉え直す。

- 『自覚に於ける直観と反省』(1917年)

- 自覚を中心とする主体の成立を問題に。

- 『働くものから見るものへ』(1927年)

- 主客の統一から、観照的な視点へと哲学を展開。

- 『場所的論理と宗教的世界観』(1945年)

- 最晩年の主著で、「絶対無」の論理を通して宗教と哲学の統合を試みる。

- 『善の研究』(1911年)

- 名言(翻訳的・引用的に)

-

- 「善とは自己自身に於ける実在である」

- 「純粋経験は、思惟する以前に世界と接する行為である」

- 「我々は自己を通して、宇宙と直結している」

- 「場所は、ものが存在する場ではなく、ものがそのものとして成るところである」

- 後世への影響

-

- 京都学派の創始者として、西谷啓治、田辺元、久松真一など多くの思想家に影響。

- 彼の思想は、宗教・倫理・美学・政治哲学など広範囲に影響を与え、現代哲学や比較思想にも重要な足跡を残す。

- 近年では、ポストモダン思想や現象学との対話、また「仏教と哲学の融合」という文脈でも再評価されている。

西田幾多郎の核心概念「純粋経験」と「絶対無」

西田幾多郎の核心概念である「純粋経験」と「絶対無」は非常に深く、現代においてもなお洞察を与える重要な哲学的資源です。

「純粋経験」とは?

概念の定義

「純粋経験」とは、主体(自我)と客体(対象)との区別が生じる前の、直接的・即時的な経験です。思考や言語、概念が介入する前の、世界との一体的な関係を指します。

「我々が物を見る、その瞬間、その見ているという事実が純粋経験である」

― 西田幾多郎『善の研究』

純粋経験の具体例(現代的文脈での再解釈)

- 芸術体験

- 絵画や音楽に「没入」しているとき、鑑賞者という自意識が希薄になり、ただ美と一体になる瞬間。

- → 自他未分の状態:純粋経験。

- 子どもの遊びや夢中の状態(フロー体験)

- 子どもが遊びに没頭して「時間も自己も忘れている」状態。

- → 主体/客体の分裂が生じておらず、世界と直結している:純粋経験。

- 深い瞑想や禅の公案における直観

- 言葉や思考を超えて「ただ存在する」体験。

- → 禅との親和性の高い、西田哲学のルーツ。

- トラウマ的フラッシュバック(逆説的例)

- 現在・過去の境界が崩れ、「時間感覚が消える」瞬間も、無媒介の経験の一種。

- → 純粋経験は必ずしも肯定的体験だけではないという補助的考察に。

「絶対無」とは?

概念の定義

「絶対無」は、存在するものすべての根拠としての「無」です。

これは単なる「空虚」ではなく、存在を生み出す場としての「無」。「存在しないこと」ではなく、「存在がそこから生まれる場所(場所的論理)」です。

「絶対無とは、自己を無にしつつ世界を成立せしむる根源である」

現代的応用(哲学・心理・文化)

- 心理療法における「無の受容」

- 喪失やアイデンティティの崩壊を「無」として受けとめるプロセス。

- → ロゴセラピーや実存療法と共鳴。「意味の喪失」ではなく、「新しい意味の可能性が宿る場所」としての無。

- 情報社会における「自我の境界崩壊」

- 自己同一性が流動化し、「自分が自分であるとは何か」が問われる現代。

- → 絶対無という非自我中心の存在理解が、ポストヒューマン論と接点を持つ。

- 脱構築とポストモダン思想との共振

- デリダの「差延(ディファランス)」や、レヴィナスの「他者」など、「無」や「関係の場」による存在論は西田哲学に通じる。

- 宗教対話・スピリチュアリティ

- 仏教の「空(くう)」、道教の「無為」、キリスト教神秘思想の「神の無」などとの比較思想の中心にもなる。

両者のつながり:純粋経験と絶対無

西田にとって、純粋経験は絶対無から湧き出る出来事ともいえます。つまり、私たちが世界と一体となる根源的な経験(純粋経験)は、主体でも客体でもない「場」=絶対無が可能にしているのです。

まとめ

| 概念 | 定義 | 現代的応用例 |

| 純粋経験 | 主客が分離する前の直接的な体験 | フロー、芸術、禅、トラウマ体験 |

| 絶対無 | 存在を生み出す「無」の場所 | 喪失の受容、アイデンティティ論、脱構築思想、宗教哲学 |

原文の思想:

「人はなぜ生き、なぜ死ぬのか」という問いに向き合うとき

カウンセラーバージョン:

人は、生まれてきた理由も、死んでいく意味も、はっきりわからないまま生きています。

それでも「なぜ自分は生きているのか?」「なぜ働くのか?」「なぜ死が怖いのか?」と考えることは、誰もが一度は通る道です。

それが“人間にとって最も深い疑問”だと言えます。

原文の思想:

私たちの「生きる」ということには、矛盾がある

カウンセラーバージョン:

世界は、私たちを育て、生かしてくれる一方で、やがて死へと向かわせるものでもあります。

喜びも悲しみも、生も死も、光も闇も…矛盾するものが同時に存在する中で、私たちは生きています。

その「矛盾のままに一つである世界(=矛盾的自己同一)」の中に、私たちの生の意味はあります。

原文の思想:

「純粋経験」――言葉にしない“感じそのもの”に意味が宿る

カウンセラーバージョン:

「考える前にただ感じていた自分」のことを“純粋経験”と呼びます。

たとえば、景色に見とれたり、誰かの涙に胸が熱くなったりするとき…そこには説明も思考もいりません。

そのままの感じの中に、生きていることの価値がふっと顔を出すのです。

原文の思想:

世界は私たちに圧力をかけてくる。でも、それに応えることが“生きる”ということ

カウンセラーバージョン:

私たちは、望まなくても苦しい現実や試練にぶつかります。

「世界は私たちを生かすだけでなく、殺そうともする」と表現できます。

それでも、そうした世界と“向き合って、闘って、生きようとすること”が、私たちの生の姿ではないでしょうか。

原文の思想:

「死」を意識するとき、初めて“今を生きる意味”が浮かび上がる

カウンセラーバージョン:

人は、自分がいつか必ず死ぬ存在だと心から実感したとき、

「じゃあ、今の一瞬をどう生きるのか?」という問いが、自分自身に返ってきます。

それを「永遠の死を知ることで、真に自分であることを知る」と表現します。

死を怖れるだけでなく、死を見つめたからこそ、生きることのかけがえなさがわかるのです。

語りかけ:

わからない問いと共に生きること。

矛盾の中で生きようとすること。

言葉にならない“感じ”を大切にすること。

世界の圧力に応えながら、生きようとする意志を持つこと。

死を意識するからこそ、今この一度きりの人生に目を向けられること。

これらが、西田哲学から私たちが受け取れる“生きる意味”のヒントなのかもしれません。

西田語りをカウンセラーが翻訳

西田幾多郎の哲学から生まれた生きる意味をめぐる「比喩カード」

世界との関係性を育む問い

世界や他者との「つながり」や「交換」に意識を向け、関係性の中での自己を確認します。

- 「“自分が応えた”“世界から受け取った”と感じた瞬間を、もう少し話していただけますか?」

- 「そのとき、“自分はここにいていい”と感じられた部分はありましたか?」

- 「それが“意味”とまでは言えなくても、“ひとつのつながり”として大事にしたいと思いますか?」

- 「その関係性の中に、“生きる力”が少しでも芽生えていたとしたら、どんな部分だったと思いますか?」

- 世界はあなたの外にあるのではなく、あなたを通って感じられる詩のようなもの。

- 世界はあなたを試す舞台ではなく、あなたとともに息づく“共鳴する音楽”かもしれません。

- 「自分」と「世界」は鏡のような関係。片方が濁れば、もう片方も見えにくくなる。

- 私たちは“世界に使われている”存在でもある。誰かのために役立つことで、生かされている。

死を意識することで見えた“いま”への問い

“死”の意識から逆照射される“生”の意味をたずねます。決して死を直接問わず、「今」に焦点を戻します。

- 「“死”を思ったときに見えてきた、“今の大切さ”って、どんなものでしたか?」

- 「“この瞬間を生きる”ということに、あらためて気づいたことはありますか?」

- 「“死”を考えることが、“生きている実感”につながるとしたら、どんな点に感じますか?」

- “死”を考えることは、終わりではなく“今をどう生きるか”を教える静かな教師かもしれません。

- 永遠に死ぬということを思ったとき、私たちは一度きりの生きている命を知る。

- 死を考えることは、「意味を失うこと」ではなく、生きる「意味を問われる瞬間」でもある。

- 世界は、あなたを生み出し、やがて包み込むもの。敵ではなく“包容するもの”かもしれません。

感じたこと(純粋経験)を広げるための問い

クライエントが最初に書いた「感じたこと」=純粋経験に近い体験を、丁寧に扱います。

- 「そのとき、どんな感じが体のどこかに残っていますか?」

- 「言葉にするのがむずかしいような“温度”や“色”を、あえて例えるとしたら?」

- 「なぜその瞬間が、今も記憶に残っていると思いますか?」

- 「その体験から、“いま自分はここにいる”と思えた感じはありますか?」

- 「考える」前の“感じる瞬間”にこそ、生の核がある。

- 山を見て、風を感じて、涙が出そうになった…その時間が“純粋経験”です。

- 言葉にできないほどの“動き”が、心の奥で確かにある。

- 「主(自分)」と「客(対象)」が分かれる前の時間…それは“いのち”が一番強く息をしているときかもしれません。

矛盾した気持ちを掘り下げる問い

「①…と思うけど、②…とも思う」という自己の内部矛盾を“否定せずに開いていく”問いです。

- 「このふたつの気持ち、どちらも自分だと思えますか?」

- 「この矛盾があるからこそ、“人間らしい”と感じるところはありますか?」

- 「それぞれの気持ちに、“背景にある声”があるとしたら、どんなことを言ってるでしょう?」

- 「このふたつの気持ちが、“会話”しているとしたら、どんなやり取りが起きると思いますか?」

- 光と影がともにあって、初めて“形”が生まれる。

- 迷いの中にこそ、自分の“核”が現れることがある。

- 生きるとは、“矛盾したものを抱きしめること”。逃げずに持ち続けること。

- 自分がわからなくなるときは、自分が大きくなろうとしているときかもしれません。

「意味はわからない。でも、生きている」――この“事実”を共に見つめる問いです。

- 「今日、“意味はわからないけど、生きてるな”と感じるのはどんなときですか?」

- 「この一瞬に、自分が“ここにいる”と感じられるのはなぜでしょう?」

- 「生きる理由が“言葉にならない”ままでも、それでも今日生きている――そのこと自体を、どう思いますか?」

世界は私たちに圧力をかけてくる。でも、それに応えることが“生きる”ということ

私たちは、望まなくても苦しい現実や試練にぶつかります。

西田は「世界は私たちを生かすだけでなく、殺そうともする」と表現しています。

それでも、そうした世界と“向き合って、闘って、生きようとすること”が、私たちの生の姿だといいます。

- わからない問いと共に生きること。

- 矛盾の中で生きようとすること。

- 言葉にならない“感じ”を大切にすること。

- 世界の圧力に応えながら、生きようとする意志を持つこと。

- 死を意識するからこそ、今この一度きりの人生に目を向けられること。

これらが、西田哲学から私たちが受け取れる“生きる意味”のヒントかもしれません。