大人になって社会的コミュニケーションや対人関係の構築が苦手と感じたら、発達障害の神経発達症群「自閉スペクトラム症」の症状と比較してみてください。

神経発達症群(発達障害)というと、先天的な脳機能の発達障害であり、幼児期に気付くものだと思っている方が多くいます。以前は知的発達症群(知的障害)を併せ持っていると考えられ、授業が始まる小学生や中学生の頃には診断されるものでした。しかし、現在では神経発達症群には知的発達症群は伴わないケースの多いことがわかってきています。

発達症群は生まれ持った脳の特性が心理能力を意味する神経発達症群と知的能力を意味する知的発達症群と分けられて、特性能力の症状が大きく違っています。

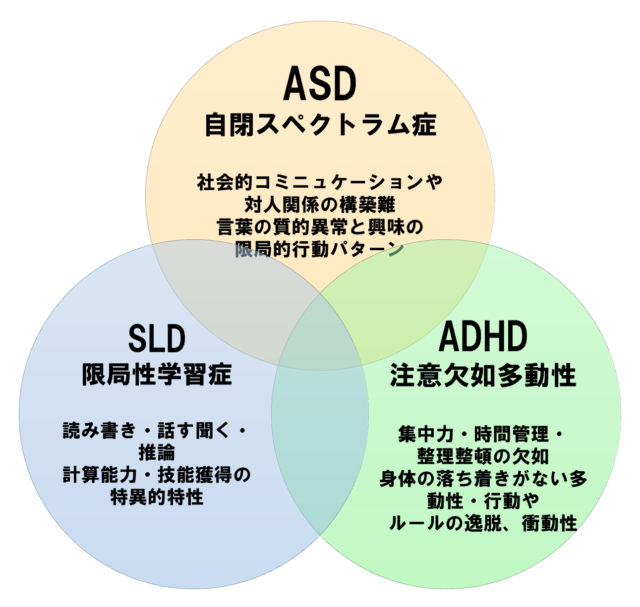

神経発達症は大きく分類すると、自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、限局学習症(SLD)の3つ分けられています。知的レベルが正常でもASDの場合、社会的コミュニケーションや対人関係の質的異常、興味の限局・行動パターンが特徴的であり、ADHDは不注意や落ち着きに関連することで、SLDは読字や書字、算数などの一部に困難を示すようなことに特徴を持っています。それに対し、知的発達障害は明確に知能を計ることで現れるIQの低さがあり、IQ70未満の知的能力の障害に診断がつきます。

このことからも、知的発達症群は幼少期に診断がつくのに対し、神経発達症群は知的能力の低さが一部で見られますが、一般的かむしろ高い知的レベルの方も多くいます。

保護者や親戚、学校や友達に守られていれば、スポーツや勉強など他の分野の秀でた部分が環境に適応していて、心理や行動の凸凹特性も大人になるまで隠されているケースがあります。

そのため本人も周りも凸凹特性を性格と認知していて、社会に出るまで生きづらさはそれほど感じなかったのかもしれません。

しかし、社会の場面では関わりの薄い他者との交流があることや規律、時間などに厳しく、他者と同じ環境の中で個人の判断力や行動、実績が注目されるようになります。要するに自由行動よりも束縛や他者と同じパターンのなかで活動するようになります。このことで他者と同じ分野で比較されることで、大人の神経発達症の凸凹特性を強く感じられるようになり、戸惑いながら生きづらさと共にストレスやうつ病、適応障害、社交不安症、パニック症などの気分症群が併発することで発覚します。

このページを含め、心理的な知識の情報発信と疑問をテーマに作成しています。メンタルルームでは、「生きづらさ」のカウンセリングや話し相手、愚痴聴きなどから精神疾患までメンタルの悩みや心理のご相談を対面にて3時間無料で行っています。

発達障害/神経発達症(NRD)とは

神経発達症(発達障害)はパーソナリティ症などの精神障害と似た症状に捉えられることもありますが、パーソナリティ症などのように養育環境や発達過程の影響を強く受ける後天的環境が関与しているのではなく、生まれながら(あるいは出産前後の感染、中毒、脳外傷)の先天性の異常、遺伝子異常の関与、脳の構造的、機能的な発達の問題が広義の意味での病因とされています。これはNRDの多くは多因性疾患と考えられ自閉症関連遺伝子が重なって発症するとされています。

有病率は広義の捉え方で2%未満で、男女比は男性2〜4:女性1となります。

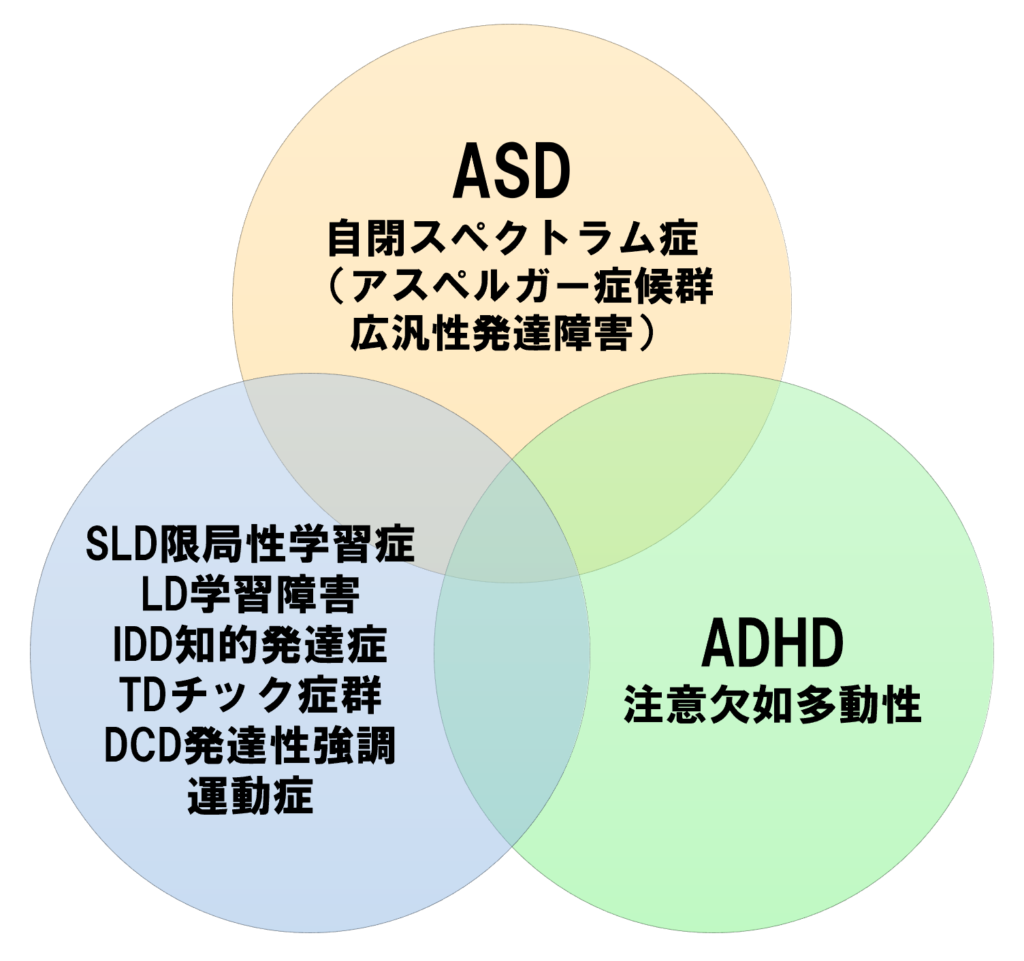

発達障害者支援法(平成28年最終改正)の定義では、「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めたものをいう。また、発達障害児とは発達障害者のうち十八歳未満のものをいう。としています。

このように、神経発達症は自閉スペクトラム症や注意欠如・多動症、学習症、チック症、発達症強調運動症などがありますが、同じ神経発達症でも特性の現れ方が違うだけでなく複数を併せ持っていることもあります。

これは、発達症が複数併せ持つだけでなく、生きづらさがさらなる二次的精神障害の併発が伴えば、同じ特性の持ち主は少なくなり、大人の神経発達症の判断も難しくなります。

そこで、神経発達症の一つひとつの特性を知ることが大切となりますので、次より自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症、学習症、発達性協調運動症、チック症・トゥレット症、常同運動症、知的発達症、コミュニケーション症群の8つの障害を詳しく解説していきます。

大人の発達障害の生きづらさは自閉スペクトラム症(ASD)と注意欠如・多動性症(ADHD)が主な原因になっています。まずは、自閉スペクトラム症の解説をします。

自閉スペクトラム症(ASD)の概念

「自閉スペクトラム症(ASD)」は、世界保健機構ICD-11とアメリカ精神医学会DSM-5が採用している概念です。

以前は知的障害を伴う古典的自閉症を軸にアスペルガー症候群、レット症候群、発達性強調運動症、小児期破壊性障害などの下位分類が設けられ、特定不能の「広汎性発達障害(PDD)」の概念でしたが、現在は下位概念のない自閉スペクトラム症としています。

自閉症は1943年アメリカの児童精神科カナー・Lが「情緒的交流の自閉的障害」の論文により「早期幼児自閉症」と学説されたのが始まりです。翌年1944年にはオーストラリアの小児科医ハンス・アスペルガーが「小児期の自閉的精神病質」を発表しましたが、ドイツの敗戦の影響でドイツ語の論文は注目を浴びませんでした。しかし、1981年イギリスの児童精神科医ロナー・ウイングによって「アスペルガー症候群」の論文により、知的障害のない高機能自閉症説が評価されたこともあり、現在の「自閉スペクトラム症」の改正にたどり着きました。

このスペクトラムは「連続体」や「一定の幅」という意味を持っており、自閉症やアスペルガー症候群などに分類されるものではなく、特性は人によってグラデーションや強弱があり、年齢や社会活動、置かれる状況によっても変化するために明確に分けられるものではないという意味です。また、神経発達学的に言うとスペクトラムの概念は健常者とASDに明確な境界線がないとも捉えられます。

改正前のASDの一般的な分類

- 高機能自閉症(HFA)

-

高い知能指数(IQ)を持ちながらも、社会的・コミュニケーション的な困難や特定の興味・狭い関心を持つことが特徴です。

- 低機能自閉症(LFA)

-

重度のコミュニケーション障害や知能の低下が見られるタイプです。

- アスペルガー症候群

-

一般的な言語発達を示すが、社会的なコミュニケーションや対人関係に困難を抱える特性があります。

- 非定型自閉症

-

典型的なASDの症状に加えて、他の精神疾患や身体的な特性が見られる場合に使われる用語です。

- レティクラー症候群

-

自閉症と知的障害の混合状態です。

自閉スペクトラム症(ASD)とは

自閉スペクトラム症は、社会的コミュニケーションや対人関係の構築をすることができなく、言葉などの質的異常と興味の限局的な行動パターン化を特徴とする発達症です。

- 社会的コミュニケーションと対人関係

-

乳幼児期から母親をはじめとする安心や安全基地を求めて保護者を頼るようなことがない場合が多く、人への興味が弱い、人見知りがない(または激しい)、典型的な抱かれ方や視線も合わせずあやしても笑いません。年長児になると一人遊びが好きで、他人の気持ちを推測することや配慮ができないマイペースで比喩や冗談、文脈が理解できないために他者との共有や仲間関係を築けないなどの特徴が乳幼児期から見られます。

- 言語と非言語のコミュニケーション

-

発語が遅い場合が多く、言葉の出始めの時期に相手が発した言葉をオウム返しに繰り返すような反響言語がみられます。また、人称の逆転も起こります。例えばあなた⇔私、あげる⇔もらう、行く⇔来るなど、自分のことを「私」「僕」ではなく、「あなた」「きみ」と立場を理解できないことがあります。また、原稿を読むような一本調子、反復的な語句、言葉の創作、疑問文の表現異質、ひとり言が目立ち、会話が双方向でないため他者の冗談の理解難だけでなく会話が続きにくくなります。

非言語でも身振り手振り、アイコンタクト、視線、表情によるコミュニケーションは取れません。相手の指差し行動の理解ができなく、自分でも指差すのではなく相手の手を取って対象に連れていくことをします。 - 行動、興味、活動、感覚

-

特定の行動や活動のルーティンへの異常的なこだわり、新しいスケジュールや状況の変化、日常習慣の変更を強く嫌い抵抗します。予想外のことには混乱し、手順のこだわりが強く融通や応用力がありません。ただし、興味がある特定の対象物には膨大な知識の収集をします。これにはサヴァン症候群のような特別な能力が存在することもあります。また、想像力より現実活動、物語よりビデオや図鑑、カタログを好みます。混乱する際に同じことを繰り返す常同行動である「くるくる回転」や「ぴょんぴょん跳ねる」などの他、「自分をかむ」、「頭突きをする」、「身体を揺する」、「髪の毛を引っ張る」、「叩く」などパニックのような行動を起こすこともあります。

感覚では鈍感、または敏感なことが多く、特に聴覚過敏では特定の音に苦痛を感じたりします。光などの視覚、臭覚、味覚、触覚にも過敏や異常症状が現れていると日常生活に支障をきたしてしまいます。

ICD-11による自閉スペクトラム症の診断

ICD-11による自閉スペクトラム症(ASD)の診断基準には、以下の3つの領域において持続的な障害が必要です。

- 社会的相互作用の障害

- 社会的相互作用において、不適切な反応や関心を示す。

- 社会的交流やコミュニケーションの能力に問題がある。

- 社会的関係の範囲や質に問題がある。

- コミュニケーションの障害

- 言語の発達や使用に障害がある。

- 非言語的なコミュニケーションの問題がある。

- 会話やコミュニケーションのルールや文脈の理解に問題がある。

- 狭い範囲の関心・活動の反復

- 狭い範囲の関心・嗜好がある。

- 特定のことに対する活動の反復やこだわりがある。

- 新しいことや変化に対して敏感で、固執する。

これらの領域において、少なくとも1つの持続的な障害が存在する場合に、自閉スペクトラム症(ASD)と診断されます。ただし、診断は専門家による詳細な検査と判断が必要であり、個人によって症状の出方や重症度には差があります。

大人のASDの特性

- 他の人と話している時に相手の言葉や視線、表情を読んだり、身振り手振りなどの意味を理解することがとても難しくコミュニケーションをとるのが苦手

- 他人に対する興味が薄く、相手の気持ちを察することや空気を読むことが難しく状況を理解することが苦手

- 全体よりも細部に注目することや、特定のことに関心やこだわりを強くもっている

- 匂いや音など特定な感覚に対して過敏さを持ち合わせていて、他の人が気にしないような感触のものに触れたときに不快になることがある

- 社交的な場面でどのように振舞えば良いのかわからなく、悪気はないのに言動によって相手を怒らせてしまうことがある

- 相手と話しているときに表情や身振りからは相手の気持ちを汲み取れなくて、感じていることを理解するのは難しい

- 特定分野に関する知識が豊富であり、興味のある分野の話をすると夢中になって話がとまらなくなる

- 相手と会話がかみ合わなく、対面などが苦手で面接があると就職活動がうまくいかない

- 誠実でありたいためか行動に裏表をつくれないことが仇となり、一方的なコミニケションをとってしまい自分がわからなくなる

- 曖昧な指示がわかりにくく仕事の対応ができないので困っている

- 仕事をする中で臨機応変に業務ができないだけでなく、複数の業務を並行して取り組むことができない

- 1つのことをこつこつと集中して行うことができるが、ルールを守るうえで真面目さや細かさがありすぎてか煙たがれている

- 視覚的、聴覚的な記憶がすぐれていて忘れないだけでなく、過去の体験がタイムスリップ現象で蘇ってくることで混乱、興奮状態となることがある

- 思ったことをそのまま口に出してしまうことで、相手に嫌な印象を与えてしまってか会話を長く続けられなくコミュニケーションが難しく感じる

- 先の見通しを立てるのは苦手であり、また急な予定変更があるとパニックになってしまう

- 突然、物事が自分の思い通りのやり方でなくなると非常に動揺してしまい、職場で同じようなミスを繰り返してしまう

- 自分のペースがあり他者と合わせるのが苦痛に感じて、集団で働いたり活動するのはとても難しい

- どのように友達を作るのかや人と社交的に付き合うのかはとても謎であり、人間関係がいつもうまく行かない

- やり取りがうまくかみ合わないのか、自己流で物事を進めたがる

- 他の人が自分に期待したり、望んでいることを理解するのは難しい

- 周りや自分の感覚に圧倒されてしまうときが多く、落ち着くために一人になる必要がある

- 相手と会話の最中に自分が話をする時なのか、話を聞くときなのかわからないことが多くパニックになることもある

- 煩わしい音(掃除機の音や車のクラクション、トイレのハンドドライヤー、過度なおしゃべりなど)を遮るために両耳をふさがないといけないことがある

- 言葉通りに受けとりすぎて、冗談なのか本気なのか相手の意図していることに気付けなくて困ることがある

併存する精神症状

ASDには様々な精神疾患の併存や精神症状があります。ASDの重症度の適切な評価(主訴、既往歴、成育歴、生活歴、発達歴、家族歴などの聴取と本人の行動観察と面接)の他、併存する精神疾患(現病)の解明があることで総合的な判断や治療方針が立てられることになります。

・注意欠如・多動性症(59%)

・不安障害(40%~84%)・うつ病(2〜30%)

・強迫性障害(37%)・チック症群(8%強)

・破壊性障害(7%)・てんかん発作(5〜49%)

・睡眠障害(52〜73%)・異常行動(8〜34%)

・自傷行動(34%)

【併存率抜粋】

自閉スペクトラム症の特性理解/傅田健三

ASDの有病率は3.22%で88.5%は少なくても1つの発達障害の併存があり、注意欠如・多動症は50.6%、発達性協調運動症は63.2%、知的発達症は36.8%および境界知能は20.7%が併存しています。

ASDの併存0障害11%/1障害29%/併存2障害37%/併存3障害23%となります。

国立大学法人弘前大学発表【調査】我が国の自閉症スペクトラム症の有病率

自閉スペクトラム症の治療方法と治療薬は?

ASDの中核症状に対しての有効な治療薬は存在していませんので、特定の薬剤で症状を改善できると言えませんが、以下のようなものが使われます。

- リスペリドン・アリピプラゾール

自閉スペクトラム症の行動上の問題である癇癪、パニック、自傷行為、破壊行動、攻撃性などの暴力的な行動を抑制するために使われます。これは近年に認可されましたが、非定型抗精神病薬の一種で多くの場合は躁病や統合失調症の治療にも用いります。 - タイムスリップ 現象(トラウマ的)に対しては

未承認ですが、漢方薬の四物湯、桂枝加芍薬を組み合わせた処方で効果を示す症例もあります。 - 効果や副作用は

薬剤の効果は個人差があるとしか言えません。

薬剤の使用は慎重に検討する必要があり、医師と納得するまで相談することが重要です。

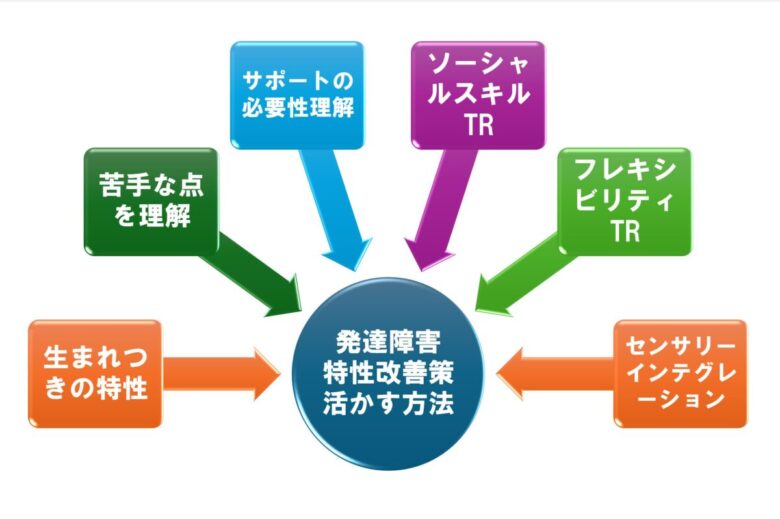

自主的な治療を促すためには、一日のスケジュールなどを立てて自己への動機づけが重要となります。大人のASDの治療方法には、以下の4つの方法を取り上げます。

- 行動療法(認知行動療法、応用行動分析など)

社会的相互作用やコミュニケーション、繰り返し行う行動や興味に関して困難を抱えることが多いため、行動療法や応用分析は効果的な治療法の一つです。行動療法は、症状の原因となる行動を特定し、それを改善するための技術や戦略を学びます。応用分析は望ましい行動を称賛しながら、望ましい行動回数を増やしていきます。 - 言語療法

言語療法は有効な治療法の一つです。自己の苦しみや不安など言語化しながら、言語理解や発話、コミュニケーションスキルを改善していきます。 - ソーシャルスキル・トレーニング

社会的相互作用において困難を抱えることが多いため有効な治療法の一つです。社会的相互作用のスキルや行動を改善するための技術や戦略を学びます。 - 支援グループ

他の人と比較しながら孤立や不安を感じやすい状態に共感し合います。支援グループに参加することで、同じ状況にある他の人とつながり、情報やサポートを得ることができます。

大人の自閉スペクトラム症の人がより良い生活を送るために有効な方法です。ただし、治療の選択は個人のニーズに応じて行われるものであり、専門医の意見を参考にすることが重要です。

ASDには感覚過敏や感覚鈍麻の特性があるため、職場の環境に辛さを感じている場合もあります。例えば、肩をたたかれるなどの接触、照明の光、BGMなどの環境音、匂いなどでストレスを感じ身体症状などが現れることもあります。

次のように、苦手な刺激を軽減するように職場の環境を変えることに理解と協力をしてもらうことが大切です。

- 身体に触れないように周りに理解してもらう。

- 照明や音、匂いを感じられないようにパーテーションや衝立を利用したり、自宅で業務ができるリモートを増やしてもらう。

- 耳栓やサングラスの利用を許可してもらう。

- 可能な限りディスクの配置を変える、照明を変えるなどしてもらう。

ASDの理解と協力を得るためにも職場と相談することをお奨めします。

自閉スペクトラム症の評価チェックリスト77問

大人の発達障害の自閉症スペクトラム症についての評価・セルフチェックの項目となります。少なくとも過去1年間におけるあなたの感じ方や行動について、当てはまる項目を選んでください。

※評価については専門家に依頼することが望ましいと考えます。

| ASD評価チェックリスト77問 |

|---|

| 1. 他の人と話している時に相手の言葉や視線、表情をよんだり、身振り手振りなどの意味を理解することがとても難しくコミュニケーションをとるのが苦手である |

| 2. 他人に対する興味が薄く、相手の気持ちを察することや空気を読むことが難しく状況を理解することが苦手である |

| 3. 全体よりも細部に注目することや、特定のことに関心やこだわりを強くもっている |

| 4. 匂いや音など特定な感覚に対して過敏さを持ち合わせていて、他の人が気にしないような感触のものに触れたときに不快になることがある |

| 5. 社交的な場面でどのように振舞えば良いのかわからなく、悪気はないのに自分の言動によって相手を怒らせてしまうことがある |

| 6. 相手と話しているときに表情や身振りからは相手の気持ちを汲み取れなくて、感じていることを理解するのは難しい |

| 7. 特定分野に関する知識が豊富であり、興味のある分野の話をすると夢中になって話がとまらなくなる |

| 8. 相手と会話がかみ合わなく、対面などが苦手で面接があると就職活動がうまくいかない |

| 9. 誠実でありたいためか行動に裏表をつくれないことが仇となり、一方的なコミニケションをとってしまい自分がわからなくなる |

| 10. 曖昧な指示がわかりにくく仕事の対応ができないので困っている |

| 11. 仕事をする中で臨機応変に業務ができないだけでなく、複数の業務を並行して取り組むことができない |

| 12. 1つのことをこつこつと集中して行うことができるが、ルールを守るうえで真面目さや細かさがありすぎてか煙たがれている |

| 13. 視覚的、聴覚的な記憶がすぐれていて忘れないだけでなく、過去の体験がタイムスリップ現象で蘇ってくることで混乱、興奮状態となることがある |

| 14. 思ったことをそのまま口に出してしまうことで、相手に嫌な印象を与えてしまうのか会話を長く続けられなくコミュニケーションが難しく感じる |

| 15. 先の見通しを立てるのは苦手であり、また急な予定変更があるとパニックになってしまう |

| 16. 突然、物事が自分の思い通りのやり方でなくなると非常に動揺してしまい、職場で同じようなミスを繰り返してしまう |

| 17. 自分のペースがあり他者と合わせるのが苦痛に感じて、集団で働いたり活動するのはとても難しい |

| 18. どのように友達を作るのかとか、人と社交的に付き合うのかはとても謎であり、人間関係がいつもうまく行かない |

| 19. やり取りがうまくかみあってないためか、自己流で物事を進めたがる |

| 20. 他の人が自分に期待したり、望んでいることを理解するのは難しい |

| 21. 周りや自分の感覚に圧倒されてしまうときが多く、落ち着くために一人になる必要がある |

| 22. 相手と会話の最中に自分が話をする時なのか、話を聞くときなのかわからないことが多くパニックになることもある |

| 23. 煩わしい音(掃除機の音や車のクラクション、トイレのハンドドライヤー、過度なおしゃべりなど)を遮るために両耳をふさがないといけないことがある |

| 24. 言葉通りに受けとりすぎて、冗談なのか本気なのか相手の意図していることに気付けなくて困ることがある |

| 25. 自分では丁寧に話したつもりでも、話し方が失礼だと周囲の人に言われることがある |

| 26. 相手の嘘や悪意がわからず、騙されてしまうことがある |

| 27. 集団になじむのが難しいことがある |

| 28. 空気が読めない |

| 29. 間違っていても謝らないことがある |

| 30. 人の気持ちや感情を読み取るのが苦手である |

| 31. 周りが忙しく働いていても、定時になると一人で帰ろうとする |

| 32. 仕事の時間が終わったら誰とも付き合わない |

| 33. 「太っていますね」「老けていますね」などと初対面の人でも思ったことを素直に言ってしまい、相手を傷つけてしまうことがある |

| 34. 雑談が苦手である |

| 35. 伝えたいことはわかっているが、言葉でまとめるのが苦手である |

| 36. 会話をする時に相手の目を見て話すことができない |

| 37. ジェスチャーが多すぎると言われることがある。またはジェスチャーを全く使えない |

| 38. 自分のことばかり話すことがある |

| 39. 人の話を聞くことが苦手である |

| 40. 冗談、皮肉、お世辞などが通じないことが多く、言葉をそのまま受け取ってしまう |

| 41. 話し方がぎこちなくて、抑揚がない、学者のような難しい言い回しで話すと言われる |

| 42.うわさ話や陰口がどうしても許せないし、自分でも言わない |

| 43. 興味の範囲が限られ、他の人の話に関心を抱けない |

| 44. 何かをする時は一人でやる方がいい |

| 45. 新しい友達を作るのは苦手で、気が知れた友人といる方が良い |

| 46. 短所を責められることがとても苦手である |

| 47. 小さい時に怒られたことを、大人になっても引きずっている |

| 48. 突然の物事の変化に対応することが苦手である |

| 49. 急に予定が変わったり、初めての場所に行ったりすると不安になる |

| 50. 騒音がとても苦手である |

| 51. 興味のあるものにはとことん没頭する |

| 52. こだわりが強い |

| 53. 決まりをかたくなに守る。例外や間違いを許せない |

| 54. 楽しいイベントなどでも突然言われると迷惑だと拒否する |

| 55. 違うことを試すよりも、同じやり方を何度も繰り返すことが好きである |

| 56. 身体を動かすことが苦手で、特に野球やサッカーなど球技は嫌いである |

| 57. 身体の動きがカクカクして、ロボットのようだと指摘されることがある |

| 58. 手先が不器用で細かな作業が苦手である |

| 59. 何かを想像するとき、イメージを簡単に思い浮かべることができる |

| 60. 奇麗な身なりのつもりでも、清潔感がないと言われてしまう |

| 61. 同じ洋服を毎日着て行く |

| 62. 家具など、物の配置が変わると落ち着かない |

| 63. 飲食店など大勢の人がざわついている場所では、相手との会話が聞き取りにくい |

| 64. 偏食がひどく、においの強いものや特定の食感のものが食べられない |

| 65. 季節や気温にあった衣服の調整などがうまくできないと感じる |

| 66. 車のナンバーや時刻表の数字など、特に意味のない情報に注目することがある |

| 67. 相手の顔を見てもその人が考えていることや感じていることがわからない |

| 68. あることを、他の人がどのように感じるかを想像するのが苦手である |

| 69. 他の人の考え(意図)を理解することは苦手である |

| 70. 大人数でいると一人になった後に、どっと疲れが出る |

| 71. 他人と話してゲラゲラ笑う時間よりも、一人で考え事をする時間を大切にしたい |

| 72. 集中力は尋常ではなく、呼ばれても気づかないくらいの集中力を発揮する |

| 73. 映画やドラマなどで主人公が泣いたり喜んでいても「はっ?」と意味がわからない |

| 74. 比喩や回りくどい言い回し、遠回しな表現を理解するのが苦手である |

| 75. 複数のことを同時にこなすのが苦手である |

| 76. 周囲が爆笑する冗談でも、何が面白いのかよくわからない |

| 77. とにかく他人との付き合い、交流が苦手である |

自閉スペクトラム症の7通りの型と特徴

自閉スペクトラム症の特性はスペクトラムが表すように、虹のように境界線や範囲が明確ではなく、特性にグラデーションや強弱があって、年齢や社会活動、置かれる状況によっても変化するために明確に分けられるものではありません。このために、スペクトラム症の分類や型に分けるのは困難ですが、特性に特徴がある7通りの型を示します。この特徴には、注意欠如・多動症、学習症、発達性協調運動症、チック症・トゥレット症、常同運動症、知的発達症、コミュニケーション症群のいずれかの特性が含まれている型もあります。

独立型ASDの一般的な特徴

- 社会的距離: 独立型のASDは、他人との社会的な接触や相互作用を避ける傾向があります。孤立した状態を好み、他人との交流を求めない傾向があります。

- 独自の興味や活動: 独立型のASDは、自分の興味や活動に熱中し、それに没頭することがあります。これは特定のトピック、活動、または物事に焦点を合わせることを指します。没頭する特定のトピックについて深く学び、専門知識を持っています。

- ルーティンの重視: 日常生活の中でルーティンや予測可能性を重視し、変化や予期せぬ出来事に対する不安を感じます。特定の行動パターンや環境の変化に敏感であり、それが安定感や快適さに影響を与えることになります。

- コミュニケーションの課題: 独立型のASDは、非言語的なコミュニケーションや社会的な相互作用に苦労することがあります。感情や意図を理解するのが難しく、適切なコミュニケーションの方法を身につけるのに苦労します。

- 感覚処理の違い: 光、音、触覚などの感覚刺激に対する過敏症や過少症が見られることがあります。感覚の違いが行動や快適さに影響を与えています。

大仰型ASDの一般的な特徴

- 言動の過剰性: 大仰型ASDは、感情や興味を表現する際に非常に大げさな言動を示します。例えば、喜びや興奮、怒りや悲しみなどを表現する際に、通常よりも大きな声や身振り手振りを使うことがあります。

- 興味の拡大: 特定の興味やトピックに対して、通常よりも強い興味を示しますが、興味の対象は広範囲にわたる可能性があります。例えば、特定のテレビ番組や映画、音楽、漫画、その他の特定のトピックなどになります。

- 自己主張の強さ: 大仰型ASDは、自分の考えや感情を強く主張する傾向があります。自分の意見や興味を他人に伝えるのに積極的であり、自分の独自の視点や価値観を持っています。

- 社交的な過剰性: 一部の大仰型ASDは、他人との社交的な相互作用において過剰な行動を示すことがあります。これは、会話や交流において適切な距離やマナーを守らないこと、または相手の個人的な空間やプライバシーを侵害することなどにあたります。

- 感覚的な過剰性: 光、音、触覚などの感覚刺激に対して過剰な反応を示すことがあります。これは、騒がしい環境や刺激的な場面での過敏性が現れます。

受動型ASDの一般的な特徴

- 社会的な回避: 受動型ASDは、他人との社会的な相互作用を回避する傾向があります。例えば、他人とのコミュニケーションや交流を避け、孤立した状態を好むようなことです。これは、対人関係やグループ活動への関与が少ないことを意味します。

- コミュニケーションの不活性: 受動型ASDは、自分からコミュニケーションを始めることが少なく、他人との会話や交流に積極的に関与しない傾向があります。自身の感情や意見を表現することが難しく、他人とのコミュニケーションに消極的な態度を示します。

- 興味の制限: 受動型ASDは、限られた範囲の興味や関心を持つ傾向があります。興味の対象は狭く、特定のトピックや活動に熱中することがありますが、それ以外の領域にはあまり関心を示しません。

- 感覚過敏または過少: 受動型ASDは、感覚刺激に対して過敏または過少な反応を示すことがあります。一部の人は、騒がしい環境や刺激的な場面に過敏に反応し、不快感やストレスを感じることがある一方で、他の人は感覚過少により、外部刺激に対する注意が不足していることがあります。

- ルーティンと予測可能性の重視: 受動型ASDは、日常生活の中でルーティンや予測可能性を重視します。変化や不確実性に対して不安を感じる傾向があり、安定性や予測可能性を求めます。

尊大型のASDの一般的な特徴

- 傲慢な態度: 尊大型ASDは、他人との関係において傲慢な態度を示すことがあります。これは、自己中心的であり、他人の意見や感情にあまり関心を示さない傾向があります。また、自分の能力や知識を過大評価し、他人よりも優れていると考えています。

- 自己中心的なコミュニケーション: 尊大型ASDは、コミュニケーションにおいて自己中心的な態度を示すと同時に、自分の話題や興味に集中し、他人の意見や話題にはあまり関心を示しません。また、会話や交流において支配的な態度を取ることがあります。

- 優越感: 尊大型ASDは、自分が他人よりも優れているという優越感を持っていて、自分の能力や知識を過大評価し、他人に対して高慢な態度を取ることや他人を見下す傾向があります。

- 社会的な問題: 尊大型ASDは、他人との適切なコミュニケーションや相互作用に苦労し、友人関係や親密な関係を築くことが難しいため、社会的な相互作用において問題を抱えています。

- 感覚的な過敏: 光、音、触覚などの感覚刺激に対して過敏な反応を示すことがあり、外部刺激に対する過敏性が行動や快適さに影響を与える可能性があります。

運動型ASDの一般的な特徴

- 運動の不器用さ: 運動型ASDは、一般的な発達の子供と比較して、運動技能の発達が遅れていることがあります。具体的には、手先の器用さや筋力、身体の協調性などが不足していることがあります。

- 身体的な不調和: 運動型ASDは、身体的な動きや姿勢に不自然さや不調和を示すことがあります。例えば、歩行や走行時の不安定さ、手の動きのぎこちなさ、身体のバランスの取りにくさなどが挙げられます。

- 運動パターンの反復: 一部の運動型ASDは、特定の運動パターンを繰り返す傾向があります。これは、手の動きや身体の動き、あるいは特定の身体的な行動を反復することを指します。この反復行動は、日常生活や活動において顕著に現れることがあります。

- 運動の興味: 運動型ASDは、特定の運動活動や身体的なアクティビティに強い興味を持っています。例えば、特定のスポーツや運動、または身体的なアクティビティに熱中することがあります。

- 感覚運動の調節困難: 運動型ASDは、感覚運動の調節に問題を抱えることがあります。具体的には、身体の位置や動きの把握、身体感覚の過敏症や過少症、運動の調整能力の低下などが見られることがあります。

感覚処理型ASDの一般的な特徴

- 感覚過敏: 感覚過敏型ASDは、外部の刺激に対して過敏な反応を示します。例えば、騒音、明るい光、特定の触覚刺激などに対して非常に敏感に反応することがあります。この過敏症は、日常生活での刺激的な環境に適応するのが難しくなります。

- 感覚過少: 感覚過少型ASDは、外部の刺激に対して過少な反応を示します。例えば、痛みや温度、触覚刺激などに対して感覚過少な反応を示すことがあります。これにより、外部刺激を適切に感知するのが難しくなる場合があります。

- 感覚統合の困難: 感覚統合型ASDは、複数の感覚刺激を効果的に処理し、統合するのが難しい場合があります。例えば、音と視覚、または触覚と運動の刺激を同時に処理するのが困難であり、この感覚統合の困難は、日常生活での活動や社会的な相互作用に影響を与えます。

- ルーティンと予測可能性の重視: 感覚処理型ASDは、日常生活の中でルーティンや予測可能性を重視する傾向があります。感覚的な過敏症や過少症を避けるために、予測可能な環境やルーティンを求めます。

- 行動パターンの反復: 感覚処理型ASDは、特定の感覚刺激に対する反復的な行動パターンを示すことがあります。例えば、特定の音や触覚刺激に対する反復的な身体的な動きや行動を示すようなことです。

言語運用型ASDの一般的な特徴

- 言語遅延: 言語運用型ASDは、一般的な発達の子供と比較して、言語の習得に遅れが見られます。初期の発話や言葉の獲得が遅れ、言語の発達が遅くなることが特徴です。

- 言語の理解の困難: 言語運用型ASDは、言語を理解するのに困難を抱えていて、他人の話している内容や指示を理解するのが難しく、言語的な情報を適切に処理することができない場合があります。

- 社会的コミュニケーションの課題: 言語運用型ASDは、社会的なコミュニケーションに関する困難を抱えていて、適切な言語の使用やコミュニケーションスキルの欠如により、他人との対人関係や交流が難しくなることがあります。

- 言語の利用の制限: 言語運用型ASDは、言語を限定的に使用する傾向があり、特定の興味や関心に焦点を合わせ、そのトピックに関する言葉を多く使用することがあります。また、他人とのコミュニケーションにおいても、限られた言語の用法や表現を使用することがあります。

- 非言語的コミュニケーションの偏り: 言語運用型ASDは、非言語的なコミュニケーションに偏りを示すことがあり、身振りや表情、視線などの非言語的な手段を使用せずに、言葉だけでコミュニケーションを行う傾向があります。

一般的なASDの特徴や特性

自閉スペクトラム症 (ASD) の特性は多様であり、それぞれの個人において独自の組み合わせや強弱が現れます。さらに、ASDの分類や型に関する研究や理解が進むにつれて、新たな特性や分類が示されていくと思います。次は、一般的なASDの特性のいくつかですが、他にも様々なタイプや特性が存在する可能性があります。

- 社会的コミュニケーションの困難

- ASDの特徴として、他者との社会的な相互作用やコミュニケーションに困難を抱えることが挙げられます。これには、表情やジェスチャーの理解や使用、適切な会話の展開、他者の感情や意図の理解などです。

- 興味・関心の狭窄

- ASDは、特定の興味や関心を持つ傾向があります。これは、特定のトピックや活動に強い関心を持ち、それに集中することが特徴的です。興味が狭窄されている場合、他の興味や関心を持つことが難しい場合があります。

- ルーチンや予測可能性の重視

- ASDは、ルーチンを大切にします。また、予測の困難があり、予期せぬ変化や環境の変化に対する適応が難しい場合があります。

- 感覚過敏や感覚過少

- 感覚処理の特性は、ASDにとって重要な側面です。感覚過敏や感覚過少が現れ、特定の刺激に対して過剰反応や過小反応を示すことがあります。

- 言語の発達や理解の遅れ

- 一部のASDは、言語の発達や理解に遅れを示すことがあります。これには、遅い発語や他者の言語の理解に困難を抱えることがあります。

- 身体動作の制御の困難

- 一部のASDは、身体の動作の制御に困難を抱えることがあります。これには、身体的な不器用さや運動の調整困難があります。

- 想像力や創造性の豊かさ

- 一部のASDの人々は、豊かな想像力や創造性を持っています。独自の視点やアイデアを持ち、独創的な表現を示すことがあります。

- 感情の規則性や安定性の欠如

- 一部のASDは、感情の規則性や安定性に欠如を示すことがあります。感情の表現や理解が難しい場合があります。

- 利他的な関心や行動の欠如

- 一部のASDは、他者への関心や利他的な行動に欠如を示すことがあります。他者の感情やニーズに共感することが難しい場合があります。

- リーダーシップの欠如

- 一部のASDの人々は、リーダーシップの特性を持つ場合があります。独自の視点やスキルを活かし、リーダーシップの役割を果たすことがあります。

これらは、ASDの特性の一般的な例ですが、個々にはそれぞれ異なる特徴や特性が存在することを考慮する必要があります。

標準精神医学第8版:尾崎紀夫・三村將・水野雅文・村井俊哉/医学書院

成重竜一郎:多動性障害(注意欠如/多動性障害ADHD)・精神科治療学

金生由紀子、浅井逸郎:チックのための包括的行動介入セラピストガイド/丸善出版

次良丸睦子、五十嵐一枝:発達障害の臨床心理学/北大路書房

柴崎光世、橋本優花里:神経心理学/朝倉書店

村上宣寛:IQってなんだ・知能をめぐる神話と真実/日経BP社

DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル 高橋三郎・大野裕監修/医学書院RAADS-14-Screen is an abridged version of Ritvo Autism and Asperger Diagnostic Scale-Revised (RAADS-R). Cite: Eriksson JM, Andersen MJ, Bejerot S. RAADS-14 Screen: validity of a screening tool for Autism Spectrum Disorder in an adult psychiatric population. Molecular Autism 2013

岩波明 :うつと発達障害 青春出版社 2019.