フェティシズム傾向・異性装をフロイト理論から要因・原因の考察とセルフチェック評価による所見とワークセッション

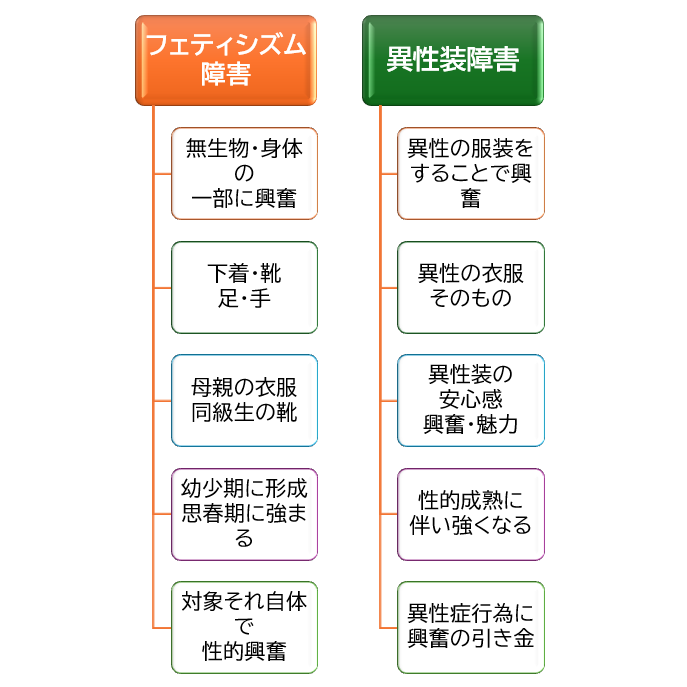

パラフィリア障害群のフェティシズム(フェチ)障害は特定の物や素材、状況などに性欲喚起、性的魅力や安堵感を強く感じる性的嗜好となります。対象物は、人が身につける靴、パンスト、下着、レーザー、ゴム、毛皮、プラスチック、靴下など、人体の延長物として見ることができます。また、異性装障害(トランスヴェスティック障害)は性的興奮を得るために異性の洋服を着用します。衣服の他には化粧品やプロテーゼの使用などもありますが、多くは異性の下着や着衣などで、自慰や性交に際して興奮を引き起こすために身に着けるような行為です。しかし、フェティシズムも異性装も病気ではなく、生活に支障がなければ治療の対象にはなりません。ただし、強化された報酬ループによって「やめたくてもやめられない」場合や、本人が「これでよいのか」と悩むときは、心理的アプローチや対処が有効となります。

このように、生命のない物体や、生殖器以外の人体の一部に異常なほどの性的関心を持ち、持続または反復する状態が6カ月以上続いていることを「フェティシズム」(フェティシズム障害)と呼びます。

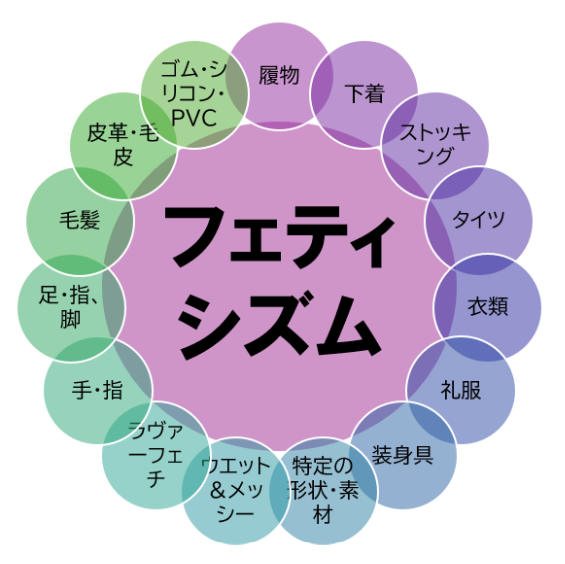

フェティシズムの性的興奮の対象となるものを詳しくあげると、下着、ストッキング、タイツ、衣類、靴、靴下、礼服、装身具など身体の延長線のこともありますが、毛髪や足、足の指、脚、手、手の指、額のように人体の特定の部位であることもあります。また、ゴム製やPVC、シリコンの物体、皮革、ハンカチ、毛皮、ぬいぐるみ、風船、石などの特定の形状や素材の質感を好む場合もあります。あるいは、ウエット&メッシーのように濡れた姿や泥水や汚泥にまみれた姿、礼服やドレスなどの儀式衣装、レインコートやエプロン姿のフェティシズム、皮革や天然ゴム、PVCに覆われた姿のラバーフェティシズム、全身タイツフェティシズムなど限りないくらいです。その他、汚れた靴下や靴、洗濯もしない使い古したジーンズなどの対象物と汚れた足や体臭などの身体部位の組み合わせにフェティシズムを感じる人もいます。

フェティシズムは、自慰行為をする際に対象物を身に着けることの他、こする、挿入する、抱く、嗅ぐ、舐める、味わうこともあります。また、性交渉の際に相手にフェティシズムの対象物を身つけさせることも、性行為の道具として使用することもあります。 ただし、性交渉の際もパートナーに内緒にしていることも多く、フェティシズムをひた隠しにしているケースもあります。その結果、パートナーとのノーマルな性行為では満足できなく、その結末が離婚や恋愛関係が維持できなくなることもあります。

また、フェティシズムは対象物を大量にコレクションするだけではなく、窃盗や強盗、不法侵入などを犯してまで対象物を集めることに没頭する人さえいます。

このページを含め、心理的な知識の情報発信と疑問をテーマに作成しています。メンタルルームでは、「生きづらさ」のカウンセリングや話し相手、愚痴聴きなどから精神疾患までメンタルの悩みや心理のご相談を対面にて3時間無料で行っています。

ここで示す要因や原因はフロイトの性発達理論の男根期・性器期など精神分析を引用しています。これは、筆者の主観でフェティシズムやパラフィリア症状に対して角度を変えて捉えていますので、医学的な根拠に基づくものではありません。

人間の多くは異性(性)に興味や憧憬する思考は当たり前のことですが、特殊で様々な対象や行為、空想に起因して性的興奮や衝動(行動)を引き起こしてしまうとパラフィリア(嗜好)とよばれます。また、異常とも感じられる性的嗜好や欲求が、倫理的、社会的、法的に許容されない場合に、パラフィリア障害群と分類されます。

パラフィリアの類型の一つであるフェティシズムは、心理ストレスや環境因子によって、一時的に生じたものではありません。原因は明確ではありませんが、精神分析的な理論では、幼少期の性的発達の過程での羞恥や恐怖、支配関係、トラウマ経験や愛着不全・自己表現の抑制、性的虐待などが関連しているとされています。また、一部の研究では遺伝的な要因が関与している先天的特徴の可能性があることも示唆されています。

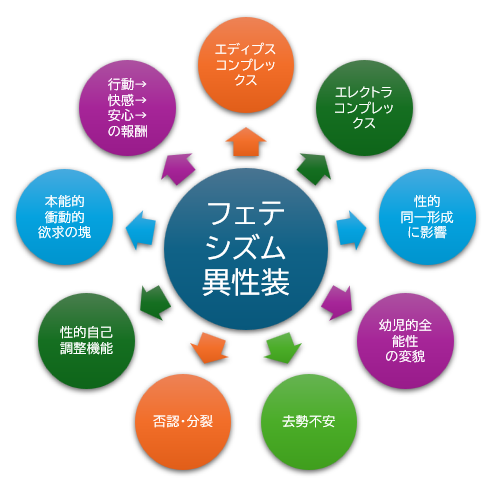

精神分析学者のジークムント・フロイトのフェティシズムの考え方は、幼少期(3~6歳)に性的な関連行動やエディプスコンプレックス(男児が母親に対して性的な感情を抱くことや父親に対しての敵対心を抱く)、またはエレクトラ・コンプレックス(女児が父親に対してペニス羨望・性的な感情や母親への嫉妬)を抱くことを親や養育者にとがめられたことによって、無意識の「去勢不安(カストレーション不安)から男性器または性機能を奪い取られるのではないか」の不安への表れでもあると考えられています。

精神分析学者のジャック・ラカンも鏡像的段階理論の中で、理想自我の同一化(羨望と嫉妬、愛と攻撃)この経験を乗り越えられなければ幼児的全能性が変貌し、性的同一性形成に問題が生じる可能性があると主張しています。

やがて男児は、母親(女性)にペニスがないのは去勢されているのではないかと、恐怖から無意識に「否認」の表象(表向き)と「抑圧」(無意識化)の情動が防衛機制として湧いてきます。このペニスがない母親を見た去勢不安(恐怖)からフェティシズム、異性装、窃視、窃触障害(嗜好)、または補うために同性愛的感情が生まれることになります。また、女性のペニス羨望に誇示する露出障害(嗜好)や誇示と去勢不安の暴露のために小児性愛障害(嗜好)も生まれることになります。

フェティシズムは、この際に去勢恐怖からフェティシズム的表象の「否認」、そして和らげるために「分裂」「分離」に移行し、母親の下着を脱ぐ前の状態、状況のイメージを強くすることになります。このことと情動(感情と行動)や体験、目撃、遭遇、接触などトリガー(刺激)が結びつきフェティシズムに変換(思考:性的自己調整機能)されることになります。例えば、下着に興味を持つ意味や毛皮やビロードで陰毛を想像することは、母親にペニスが隠れている観念を持つためです。さらに、特定の対象物には母親のペニスをイメージし、特定の身体部分のフェティシズムは直接女性器を見た際の去勢不安を補うために間接的に母親の女性器から目をそらすものと考えることができます。

習慣的にトリガーによるフェティシズムで報酬を受けることは「行動➡快感➡安心」の構造となり、結果的にはドーパミン報酬系の関与が異常性欲の強化となり、通常の性行為よりも強い快感(ノベリティ・シーキング)を求める傾向となります。このことが、特定のフェティッシュなしでは満足できなくなる強迫観念化となり、本能的・衝動的な欲求の塊(イド)から強度が増すと一次欲求のように条件づけられてしまいます。

- 男根期(年齢3~6歳):「性」というテーマを認識し、リビドー(性的エネルギー)が性器に集中します。最終的に男児はこの葛藤を解決するために父親と自分を同一視するようになります。この段階を適切に克服できないと、成人後に異性関係やアイデンティティに問題を抱えることがあるとされます。

- 性器期(年齢12歳以降):性的エネルギーが活性化し、他者との成熟した性的関係を築くことが発達課題となります。性器期は、前の4つの段階(口唇期、肛門期、男根期、潜伏期)で解決された問題の集大成です。前段階で解決されていない葛藤(固着)がある場合、その影響が性器期にも現れる可能性があります。性器期を健全に乗り越えた場合、自己の性的アイデンティティを確立し、他者との関係を通じて親密さを追求できるようになります。

フロイトとラカンのフェティシズム理論はこちら▲をclick

1. フロイトにおけるフェティシズム理論(概略)

◆ 定義:

- フェティシズムとは、性的対象や性的興奮が、本来の性器以外の物体・身体部位・衣類・素材などに向けられる性嗜好。

- 例:靴、足、下着、ゴム、皮革、制服など。

◆ フロイトの解釈

- フロイトはフェティシズムを「去勢不安への防衛的反応」と捉えました。

◆ 理論の背景

| フロイトの見解 | 内容 |

| 男児は母親にペニスがないことを知る | 自分もいずれ失うのでは?という「去勢不安」 |

| それを認めたくない無意識的願望 | 「母にはある」と信じたい=幻想の保存 |

| フェティッシュとは | 母のペニスの「代替物」。記憶された視覚的印象(例:靴、毛皮、布) |

| 性的対象のずらし | 安全な対象に性的欲望を向けることで不安を回避 |

◆ 精神分析的意義

- フェティシズムは「病理」ではなく、欲望の成り立ちを示す構造的症状であるとみなされた。

2. ラカンによる再解釈:象徴界とフェティシズム

ラカンは、フロイトの理論を踏まえながら、それを構造主義的な言語理論と主体の分裂モデルで再構築しました。

◆ 重要概念:

| ラカン理論 | フェティシズムとの関係 |

| 象徴的去勢 | 子どもが「欲望の全体性」を諦め、象徴界=法に服すること。 |

| 「父の名」 | 欲望に秩序を与える言語的機能。これが機能しないとフェティシズムへ傾く可能。 |

| 対象a(objet petit a) | 欠如の象徴。フェティッシュはこの「失われたもの」の痕跡を代替する。 |

| 他者の欲望 | フェティッシュは他者の欲望の場にある欲望をすり替える媒体でもある。 |

◆ ラカンによる再定義(要点)

- フェティッシュとは「欠如(欠け)」の否認

- 欠如があることを認めたくない主体が、現実を否認し、ある「モノ」を絶対化する。

- 例:「これさえあれば、母は完全だ(=去勢されていない)」という幻想。

- 象徴界への参入の障害としてのフェティシズム

- 「父の名」が機能していない、または代替されたとき、象徴界が不完全になる。

- そのときフェティッシュは、欠如の「代理記号」として過剰に機能。

- 対象aとしてのフェティッシュ

- 欲望の根源的対象=見つけることのできないものを、視覚・触覚で「固定」する。

- これにより、「欲望の不安定さ」を制御しようとする。

3. 臨床・発達的視点:なぜ「フェティッシュ」が必要なのか?

ラカンの観点では、フェティシズムは防衛でもあり、創造でもあります。

| 健全な意味 | 病理的傾向 |

| 欠如を抱えつつ、それでも欲望を持ち続けようとする象徴的工夫 | 欠如を完全に否認し、対象に固着しすぎてしまう(性的興奮が制限される) |

ラカンにとってフェティシズムは、主体の欲望・不安・象徴的な構造との接点に位置する深い現象であり、それを通じて「何が欠けていて」「何を信じたくて」「何にとどまっているのか」を見つめることができます。

次のような男性が安心して自己理解を深められるよう、「フェチ行動」や「異性装化」に対して心理的に中立かつ肯定も否定もせずに対応することが大切です。

私は東京在住の48歳の独身男性です。優秀な両親のもとで教育を受けてきましたが、父親の仕事の関係で小学生から中学生にかけて何度か地方に転校を繰り返してきました。その後、東京へ戻ってきたときには勉強が遅れているばかりではなく、友達にも恵まれない状態になりました。それでも両親は国立大を目指せの一点張りでした。何とか合格することはできたのですが、本意ではなかったためか、スチューデント・アパシーのように自分の置かれた状況や未来に対する希望を見失い、学業や日常生活に対するモチベーションを失ってしまいます。

単位不足から留年することになりましたが、最終的には何とか卒業はできました。

準大手に就職し、30歳で結婚に至りました。しかし、8年後には離婚することになります。

そこから始まったのが、ストッキングとスリッパのフェチでした。女性のストッキングや下着で自慰をするのは当たり前でしたが、風俗も利用しフェチを処理をしていました。そして迎えたのがコロナ禍で、仕事もリモートが多くなるにつれてネットで女性の靴や下着も買うようになり、洋服も身に着けて外出もするようになりました。しかし、知り合いなどに会うのではないかという不安から、女性の洋服も目立たない色の物を着用するようにしていました。

原因はわからないのですが、昨年5月に鬱病の診断を受け会社を退職していますが、焦燥感や落ち込みを避けるために服装の異性装化がますます進むことになりました。自宅近郊の買い物に出掛ける際には着用しているほとんどのものは女性用となりました。しかし、よく確認しないと女性用の衣服とは感じられないと思います。以前はストッキングを身に着けることだけで満足していたのですが、退職後はエスカレートしています。

今後、求職活動に向けた準備を進めていく際に自分の中で服装について折り合いをつけていくことが良いのか、異装の選択の工夫で乗り切っても良いのか相談したいと思っています。また、ネットで買い集めた女性の下着や洋服がとても多くなりました。そこで、異性症障害やフェティシズム障害のことについてお聞きしたいと思います。

異性装、またはフェテシズムの思い当たるきっかけは、幼少の頃に母親のストッキング姿を目撃したことが深く印象に残っています。また、小学校の同級生の女子が上履きを忘れ、来賓用のスリッパを履いていたのを見て緊張や興奮したことも鮮明に記憶にあります。

【1】フェチ症状に関する心理教育(本人向けの説明構成)

【2】カウンセリングの対応方針

- 本人が自己嫌悪しないように、「なぜこの行動が自分に必要だったか」を一緒に探る。

- 「それをしているときの自分の気持ち」「それがなければどうなるか」を言語化。

- 「そのモノがあると、どんな気持ちになるのですか?」

- 「もしそのモノがなくなったら、自分はどうなると思いますか?」

- 「そのモノが自分を守ってくれていると感じることはありますか?」

- どのような感情・状況・考えのときに行動したくなるのか?

- 「行動→快感→安心」の構造図を一緒に描いてみる(行動分析ワーク)

- フェティシズムは「病的」ではなく、主体の構造のひとつとして理解。

- すぐにやめることよりも、「自分で選べる状態」を取り戻すことを優先。

- 例えば

- 情緒調整のための身体感覚リセットワーク

- 快適感を得る方法としての香り・音・肌ざわりの代替刺激

- 自己を癒すための「自己(例えば式)」など

- 長年にわたる「自己抑制」「他者からの期待に応える構え」から来る自己像のゆがみ

- 「本当の自分とは何か?」「本当に望む生活とは?」という問いかけ

- 「今、できる範囲で社会に戻ること」と、「自分らしさを否定しない」両立を模索

- それを「外す」ことよりも、それによって何が保たれているかを尊重する。

- 「異性装=悪」ではなく、社会的機能と個人の安心とのバランスを模索

- 「社会的適応のモード」と「プライベートのリラックスモード」の切り替え練習

【3】初期セッションに活用できるワーク例(抜粋)

●「感情と衝動行動のトリガーチェック」

- □ 寂しさを感じたとき

- □ 誰にも認められていないと感じたとき

- □ 退屈なとき

- □ 無力感があるとき

- □ 怒りや悲しみを感じたとき

※トリガーにチェック → 行動 → 得られる感情(安心、快楽、自己統制感など)を一緒に記入

●「服装と気分の関係マッピング」

- どのような服装をするとき、自分はどう感じているか?

- 気分・安心感・自信・羞恥・違和感など、5段階評価+自由記述

●「自己理解の問いかけワーク」

- 今の生活の中で、「本当に大切にしたい感覚」は?

- 「何がなければ不安になるか?」

- 「その行動ができなくなったら、何が一番困るのか?」

異性装障害チェックリスト結果の所見

異性装障害チェックリスト

《所見》:異性装的嗜好と行動の評価(DSM-5的観点も含む)

総合判断(現時点での仮説)

臨床的には「異性装的行動を含む、フェティシズム的嗜好を持つが、異性装障害とは断定しがたい」状態。

性的興奮を伴って異性の衣服を着用する行動は明確に存在し、DSM-5でいう「異性装障害(Transvestic Disorder)」の診断基準Aはおおむね満たしていると考えられます。

ただし、診断基準B(著しい苦痛または社会・職業的機能の障害が存在するか)についてはやや曖昧な面があり、「現在の生活に支障は出ていない」「TPOに応じて自制可能」「自己嫌悪も強くない」という点から、臨床的障害レベルではなく性的嗜好の一つとして収まっている可能性が高いです。

回答の所見分析(簡易スコアリング)

| 項目分類 | 該当(〇) | 部分該当(△) | 非該当(×) |

| 性的興奮・快感に関する項目 | 6項目 | 0項目 | 0項目 |

| 行動の持続性・頻度 | 3項目 | 1項目 | 0項目 |

| 社会生活・職業機能の障害 | 3項目 | 3項目 | 3項目 |

| 行動制御の困難さ・衝動性 | 2項目 | 2項目 | 1項目 |

| 恥・罪悪感・自己嫌悪 | 3項目 | 1項目 | 2項目 |

| ストレス解消・自己安定機能 | 2項目 | 0項目 | 0項目 |

| 孤立感・対人関係への影響 | 3項目 | 2項目 | 1項目 |

| 専門的支援へのニーズ | 1項目 | – | – |

性的興奮・快感に関しては明確なフェティシズム傾向あり、社会生活への影響は部分的で、機能障害の程度は軽度と見られます。本人の洞察力があり、「選択している」という自律感も感じられます。

《見立てと理解の枠組み》

1. 異性装障害の「診断閾値」には達していない可能性

- DSM-5の観点では、「6か月以上にわたり性的興奮を得る異性装行為」+「そのための苦痛や障害」が要件。

- 本人の記述ではTPOに応じた調整や羞恥の部分的存在が示されており、障害性は比較的低い。

2. フェティシズム障害の混合的要素

- ストッキングや下着、レディース服などへの性的興奮が主訴の一つ。

- 行動化が「性的満足」+「感情調整(気分の安定・ストレス緩和)」の2軸に広がっている点が特徴的。

3. 行動による自己調整としての心理的機能

- 「ストレス緩和」「安心感」「中性的な感覚」などが得られる: 一種の感情調整手段・自己治癒的行動。

- これはうつ・不安傾向・孤立感などの背景要因を補完している可能性。

《カウンセリングでの支援方針:3本柱》

①【自己理解と恥の緩和】

- 「あなたの行動は意味のある反応だった」と肯定的に意味づけ。

- 他者との違い=間違いではなく、あなたの歴史の一部である。

- 自己否定を抱えすぎないように、非病理化の観点を取り入れる。

- 性的興奮のため、または性的興奮に関係なく異性の服装をするクロスドレッサーの意味

- 異性装をすることで、性別役割や社会的期待の抵抗感を和らげているトランスヴェスタイトの意味

②【選択できる自分の強化】

- 行動が自分を支えてきたと同時に、「いつ・どこで・どう選ぶか」を意識するワーク。

- 行動のタイミング・程度・頻度に選択権があることを自覚し、主体性の回復へつなげる。

③【未来の社会復帰と折り合いの準備】

- 求職活動などで直面するTPO的な問題に備え、次の2点を具体化

- 「外見に左右されずに自己評価を保つスキル」

- 「異性装を完全にやめるではなく、選んで距離を置くという調整方法」

「あなたは、ただ衝動に流されている人ではなく、ずっと自分で調整しながらここまで来た人です。

それを一緒に選べるものにしていくのが、今のカウンセリングの目的です。」

フェティシズム障害 vs 異性装障害:比較表

フェティシズム障害と異性装障害は、いずれも性的嗜好症(Paraphilic Disorders)の一種ですが、起源・内容・発症時期・心理的背景・臨床対応に違いがあります。

フェティシズム障害 vs 異性装障害:比較表

| 項目 | フェティシズム障害 | 異性装障害 |

| 定義(DSM-5) | 無生物または身体の一部(通常は性器以外)に対して持続的で反復する性的興奮。 | 異性の服装をすることで持続的かつ反復的な性的興奮が生じる状態。 |

| 主対象 | 物体(例:下着、ストッキング、靴、スリッパなど)、または身体の一部(足、手など)。 | 異性の衣服そのもの、または異性装という行為自体。 |

| きっかけになりやすい体験 | 幼少期~学童期に印象的だった物体・体験(例:母親の衣服、学校で見た女子の靴など)。 | 同上。異性装に関連する安心感・興奮・魅力的記憶の蓄積。 |

| 発症時期 | 多くは思春期に性行動と結びつき強まるが、きっかけ自体は幼少期に形成。 | 同上。性的成熟に伴い行動化される傾向が強くなる。 |

| 性的興奮の直接性 | フェティッシュ対象それ自体で性的興奮を得る(対象=刺激)。 | 異性装という行為や状態が興奮の引き金となる。 |

| 性的指向との関係 | 基本的に異性愛者が多く、性的指向とは独立して存在する。 | これも多くは異性愛者(=異性に惹かれる)が該当。ただし混同されやすい。 |

| 性自認との関係 | 通常、自身の性別認識(性自認)は変化しない。 | 性自認が中性的な感覚と結びつくこともあるが、性別違和とは異なる。 |

| 日常生活への影響 | フェティッシュ対象に依存が強まると、性的満足の手段が限られることで対人・性生活が困難になる。 | 異性装への強いこだわりや羞恥・隠蔽によって、対人・職業生活に支障が出ることがある。 |

| 羞恥感・隠蔽傾向 | 比較的強く、秘密にされやすい。 | 同上。TPOを強く意識し、誰に知られるかにより恥の感情が変動する。 |

| 心理的役割 | 性的興奮とともに、自己安定・不安緩和・親密回避の代替手段にもなる。 | フェティシズム的側面を含みながら、役割変化・自己確認の側面も持ちうる。 |

| 治療的アプローチ | トリガーの理解、習慣化への気づき、刺激の再構成、代替行動の構築など。 | 性的興奮だけでなく、安心感や自己イメージへの働きかけも必要。 |

| 治療の中心テーマ | 「性的満足手段の偏り」や「対象依存性の調整」 | 「服装・表現・性の混乱」や「自尊感情・アイデンティティの再整理」 |

当てはめると…

| 観点 | 該当状況 | 解釈と示唆 |

| フェティシズムの要素 | ✔ ストッキング・スリッパへの性的興奮の明言あり ✔ きっかけは母や級友女子の姿 | フェティシズム障害の核的特徴に一致。特定対象への強い結びつき。 |

| フェティッシュ対象それ自体で性的興奮(対象=刺激)を得ているのか? | ||

| 異性装の要素 | ✔ 女性用衣類・下着の着用が広範に行動化 ✔ 性的興奮・安心感・中性的な感覚の訴え | 行為そのものに性的・情緒的報酬があり、異性装障害の傾向も混在。 |

| 異性装という行為や状態が興奮の引き金となるのか? | ||

| 苦痛・生活影響の程度 | △ 生活支障は軽微/コントロール感も部分的にある | DSM-5的には障害と断定しづらい。「フェティシズム的傾向のある異性装」か。 |

| 性別違和との関連 | × 性自認や身体の違和はなし | トランスジェンダーではなく、あくまで表現・嗜好にとどまる。 |

| 異性装との関連 | クロスドレッサー:性的興奮のため、または性的興奮に関係なく異性の服装をするのか? トランスヴェスタイト:異性装をすることで、性別役割や社会的期待の抵抗感を和らげているのか? | |

フェティシズム vs 異性装 セルフチェックリスト

(フェティシズム的傾向 10項目/異性装的傾向 10項目)

各項目に対して「はい/いいえ/わからない」で答えていただきます。

◆フェティシズム的傾向(fetishistic traits)

| No. | 質問内容 | はい | わから ない | いいえ |

| F1 | 特定の衣類(例:ストッキング、靴、下着)に性的に強く惹かれることがある。 | □ | □ | □ |

| F2 | その衣類だけを見たり触れたりすることで性的興奮を感じる。 | □ | □ | □ |

| F3 | 幼少期にその衣類を見た経験が印象に残っていて、現在の嗜好と関係があると感じる。 | □ | □ | □ |

| F4 | 性的活動において、その物を使わないと満足感が得にくい。 | □ | □ | □ |

| F5 | 性的興奮の対象が主に物であり、人間の身体よりも興奮しやすいと感じることがある。 | □ | □ | □ |

| F6 | 一人の時に、その物を用いて性的行為をすることが習慣になっている。 | □ | □ | □ |

| F7 | ストレスや寂しさ、不安を感じると、その物を使いたくなる傾向がある。 | □ | □ | □ |

| F8 | 他人に見られることなく、その物を楽しむ空間や時間を確保している。 | □ | □ | □ |

| F9 | その対象がないと性的欲求の処理が難しいと感じる。 | □ | □ | □ |

| F10 | 自分の性的嗜好が変わっているかもと思いつつも、その対象をやめられない。 | □ | □ | □ |

◆異性装的傾向(transvestic traits)

| No. | 質問内容 | はい | わから ない | いいえ |

| T1 | 異性の衣服を身に着けることで性的興奮を感じた経験がある。 | □ | □ | □ |

| T2 | 異性の服装をすることで「心が落ち着く」「気分が変わる」と感じる。 | □ | □ | □ |

| T3 | 異性の服を着ると、言動や自己イメージが変化する感覚がある。 | □ | □ | □ |

| T4 | 着用時に中性的または異性になったような感覚がある。 | □ | □ | □ |

| T5 | 異性装が「性的興奮」だけでなく「安心感」「現実逃避」「リラックス」にもつながる。 | □ | □ | □ |

| T6 | ストレスや孤独感が強いときに、異性の服装をしたくなることがある。 | □ | □ | □ |

| T7 | 着用して外出することに、緊張と快感の両方を感じる。 | □ | □ | □ |

| T8 | 自分のこの傾向が誰かに知られることを強く恐れている。 | □ | □ | □ |

| T9 | この傾向について、誰にも相談できずに長年1人で悩んできた。 | □ | □ | □ |

| T10 | 普通の異性関係に影響があるかもしれないと心配している。 | □ | □ | □ |

【結果の読み取り方】

- F項目に「はい」が7つ以上 → フェティシズム的傾向が強い可能性

- T項目に「はい」が7つ以上 → 異性装的傾向が強い可能性

- 両方に該当 → 「混合型」(F+T型):フェティシズムと異性装が併存しているタイプ

- どちらも少数該当(3つ以下) → 一時的な嗜好または生活習慣に伴う行動の可能性

「なぜそれが必要だったのか」「それによってどんな気持ちが満たされていたのか」を考えることは、自分の心のしくみを知る手がかりになります。それは決しておかしなことではなく、自分を理解するプロセスです。

考えなければならないことは、「この傾向自体が問題というより、それをどう扱っていくかが今のテーマなんです」

このテーマが、「これまでの体験の中で、あなたを助けてきた部分もあるんだと思います」

しかし、「本当に欲しいものって、下着や物の先にある感情やつながりなのかもしれません」

「フェチ行動の心理的3層マップ」

「フェチ行動の心理的3層マップ」

── 感情・記憶・報酬で理解する構造化モデル ──

表層:行動としてのフェチ(現在)

▶ フェティシズム的な対象への接触、着用、性的興奮、購入行動など

➡(即時的な快)➡一時的安心・興奮・陶酔

➡反復する習慣へ

➡外部からの葛藤(羞恥・隠蔽)と内部報酬のサイクル

中層:感情と記憶が埋もれた層(動機の核)

▶ 初期の緊張・驚き・興奮・混乱

▶ 幼少期の記憶:母親の服装、級友、スリッパなどの象徴的な場面”

▶ 本人の中で「意味づけされた体験」

例)●恥ずかしいものを見てしまった

●目が離せなかった/言えなかった

●身体が勝手に反応していた

▶ 「語られなかった記憶」「整理されなかった感情」=未完了体験

深層:内的動機と報酬システム(無意識の維持装置)

▶ 安心・自己肯定・陶酔・自我感・現実逃避

▶ 自己価値の代償的獲得(=これがあると安心)

▶ 誰にも知られない自己肯定装置

▶ 「満たされなかった何か」や「支配感」「安心」「誰にも干渉されない自由」

報酬系のハブ:脳の側坐核とドーパミ系(ネットワーク)

内的定義「私にとってフェチとは何か?」

クライエントが「フェチ」を単なる性的興奮の対象としてではなく、「自分にとってどのような意味があるのか」「心のどこを支えているのか」といった内的な意味づけ・定義を見つけることを目的とした《私にとってフェチとは何か?》内的定義づけワーク です。

ワークの目的

- フェチ行動を「やめる or 続ける」の前に、その心理的意味や背景を言語化する

- 自己否定や羞恥の感情から少し距離をとり、心の一部として理解する

- 今後の自己調整や支援方針を立てるための“本人の整理材料”とする

Section ①|フェチ行動の実態を書き出す

| 質問 | 書き方のヒント |

| 1. どんなフェチ対象を好むか? | 素材、色、形、状態、シチュエーションなど。例:「黒のストッキング」「パンプス」「柔らかい素材」など |

| 2. それをどう扱っているか? | 見る、着用する、収集する、想像する、自慰行為の道具とするなど |

| 3. どんなときにフェチ行動をしたくなるか? | ストレス時、退屈なとき、1人のとき、不安なとき、など |

| 4. それをするとどう感じるか? | 安心、興奮、落ち着く、ホッとする、罪悪感、虚しさなど |

Section ②|「フェチ」にまつわる記憶をふり返る

| 質問 | 書き方のヒント |

| 5. 最初にそのフェチに出会ったのはいつか? | 幼少期~思春期あたりで印象的だった場面を思い出す |

| 6. そのとき、どんな気持ちだったか? | 驚き、ドキドキ、言葉にできない興奮、混乱、怖さ、秘密など |

| 7. それは、誰にも言えないような感覚だったか? | 秘密だった理由、自分の中でどう処理したか? |

| 8. もしその体験を誰かに伝えるなら、どんな言葉で? | 「あのときの私は、●●を感じていたと思う」などの言語化 |

Section ③|内的定義づけをしてみる

次の文章の空欄を自由に埋めてもらう形式です。

「私にとってフェチとは、_________である。」

(例)

- 私にとってフェチとは、「安心を取り戻すスイッチ」である。

- 私にとってフェチとは、「過去の緊張を再現して安心に変える方法」である。

- 私にとってフェチとは、「自分を自由にしてくれる唯一の存在」である。

- 私にとってフェチとは、「自分が誰かに愛されたかった感覚の残像」である

(定義づけが難しい場合)

- そのフェチが「もし物語の登場人物」だったら、どんな役割?

- フェチをしているとき、どんな自分になっている?

- フェチを使って、何を避けている or 守っているように感じる?

カウンセリングの一部を紹介

「選べる自分」づくりのための対話スクリプト

「正す」より「共に見る」スタンスが重要であり、クライエントが「恥・混乱・抵抗感」を持つテーマには、価値判断を挟まずに寄り添う必要があります。

カ: 最近、あの行動をするとき、どんなきっかけや気持ちから始まっている感じがしますか?

来: ……何かあったわけじゃないけど、気分が下がってるときとか。

カ: その行動が出てくる前に、どんな「気持ちの風」が吹いているのか、一緒に観察してみましょうか。

たとえば「寂しさ」とか「退屈」とか「自分でいたい感覚」とか。

目的:衝動の背景にある感情・意味を探ることで、行動=自分という固定観念を緩める。

カ: 「完全にやめる」か「全部やる」かだけじゃなくて、

「どこまでやると落ち着くか」「ここまではしていい」っていう、ちょうどいいところって探せそうですか?

来: ……そうですね、出かけないときだけ、とか。

カ: それ、とても大切な選ぶ力ですね。白黒じゃなくて、濃淡を選べるのが本当の自由かもしれません。

目的:極端な思考から「折り合いをつける練習」へ。

カ: 今すぐにじゃなくても、あとで「やってもいい時間」を作るとしたら、どうでしょう?

来: 今すぐじゃなくてもいいかもしれません。

カ: 「やる・やらない」じゃなくて、「やるならいつ、どこで、どうやって」が選べるって、

自分で主導権を取り戻すことになるんですね。

目的:「先延ばし」も立派な選択肢であると伝える。

カ: この行動、誰にも言えないけど、自分にとっては何かの支えでもあったんじゃないでしょうか?

来: ……そうかもしれません。あれがあると落ち着いてた気がします。

カ: それって、自分なりの「生き延び方」だったのかもしれませんね。

来: ……そう言われると、少し楽になります。

目的:「意味を持ってやっていた行動」だと位置づけ直すことで、恥や罪悪感を解凍する。

カ: こういう行動があっても、あなた自身が「選んだ」と感じられるなら、それは“依存”ではなく、生き方の一部なのかもしれません。

来: ……なるほど。「選べる」かどうかが鍵なんですね。

カ: ええ。

私は、「していること」と「あなたの価値」は別だと思っています。

選ぶ力があるあなたは、ちゃんと回復の入り口に立っています。

目的:行動があっても「価値のある存在」であるという感覚を育てる。

代償・自己調整機能の可能性

1. この男性のフェチ行動の「現状」は、鬱的状態の代償・自己調整機能になっている可能性

ポイント整理:

- かつては休日限定・室内中心のフェチ行動 → コロナ禍・退職後に日常化・外出時にも拡大。

- 「気分を上げたい」「自分らしさを取り戻したい」など、肯定的な感情変化と結びついている。

- フェチ的装いが「外に出られるきっかけ」や「自己活性化の手段」となっている面もある。

- 現在、風俗や過剰な自慰行為には言及されておらず、「行動の広がり」≠「逸脱性の進行」とは限らない。

見立てA:「鬱の再発を防いでいる“仮の安定”の手段」

- うつ的感情(無気力・空虚感・興味喪失)を「フェチ行動が代償的に埋めている」可能性。

- この行動がなければ、再び感情の引きこもりや身体停止状態に陥るリスクがある。

よって、この行動を急にやめさせることは危険で、まずは「情緒安定装置」として丁寧に扱うことが求められます。

(対話スクリプト例)

- 「フェチ的な行動をしていないとき、どんな気持ちになりやすいですか?」

- 「やめたい気持ちと続けたい気持ち、両方あるとしたら、それぞれどんな理由があると思いますか?」

- 「服装にコントロールされるのではなく、自分で選べたと感じられる場面を増やすとしたら、どんなことができそうですか?」

2. 「鬱」だったのか「適応障害」だったのか?

判別のポイント(DSM-5ベース)

| 観点 | うつ病性障害 | 適応障害(うつ気分型) |

| 発症のきっかけ | 特に明確な誘因がなくても起こる | 明確なストレス因(退職・家庭問題など) |

| 持続期間 | 少なくとも2週間以上の持続した抑うつ | 原因に反応して6か月以内に起こる |

| 症状の重さ | 無気力・絶望・意欲の消失が深い | 状況に依存しつつ抑うつや不安が起こる |

| 社会機能の障害 | 重度の機能低下が長期化 | 社会生活への支障があるが部分的 |

| 快の消失(アネドニア) | 特徴的に強い | 相対的に残存していることも |

本ケースの観察ポイント

| 要素 | 評価の方向性 |

| 「鬱で退職」と本人が述べている | 医療機関の診断によるのか、主観的報告か確認が必要 |

| 現在は外出もでき、買い物や行動の目的性もある | 典型的なうつ病より「軽症・適応的反応」かもしれない |

| フェチ行動を通じて気分が持ち直っている | 抑うつの感情防衛機能として有効に働いている可能性 |

よって、適応障害の可能性が高いと仮定しつつ、今後の気分や行動の波を観察していく必要があります。

この男性のフェチ的行動は、現在の彼にとって「自己安定のための戦略」として機能している可能性が高い。

かつてのうつ状態が本格的な「うつ病」だったのか「適応障害」だったのかは、診断の明示がなければ断定できないが、フェチ行動の活性化によって一時的に情緒と行動のバランスを保っている段階と考えるのが妥当。

今後の支援方針(提案)

| 支援項目 | 内容 |

| ❶ フェチ行動を否定しない | 「それがあったからこそ、今の自分がなんとかやれてきた」という理解から始める |

| ❷ 気分の観察を習慣化 | 服装と気分の関係を記録 → 「落ち込み」「不安」「自己肯定感」などとの相関を見る |

| ❸ 行動の広がりと機能を切り分ける | 外出時の服装の選択 → 社会復帰とどう両立させるかを本人と共に探る |

| ❹ 「フェチに頼らない自己安定手段」を少しずつ導入 | 香り・手触り・音楽・身体ケアなど感覚刺激を用いた自己調整法の獲得 |

| ❺ “選べる自分”という感覚を育てる | 「今日この服にする・しない」「どのタイミングで」など、選択を取り戻すワークが鍵 |

依存性の評価チェックリスト

〜自分の行動の「習慣性」と「衝動性」を知る〜

(各項目について「はい/いいえ/わからない」で答えてください)

【A. 習慣性のチェック:パターン化されているか?】

| 項目 | はい | わから ない | いいえ |

| 1. ほぼ毎日、決まった時間にその行動をしている | □ | □ | □ |

| 2. 特に理由がなくても無意識に始めていることがある | □ | □ | □ |

| 3. その行動をしないと落ち着かない/何か足りない感じがする | □ | □ | □ |

| 4. やめようとするとイライラしたり落ち着かなくなる | □ | □ | □ |

| 5. 以前は週に数回だったのが、最近は頻度が増えている | □ | □ | □ |

| 6. 自分でも「習慣になってしまっている」と感じる | □ | □ | □ |

【B. 衝動性のチェック:感情で突き動かされているか?】

| 項目 | はい | わから ない | いいえ |

| 1. 強いストレスや寂しさを感じると無性にしたくなる | □ | □ | □ |

| 2. 急に衝動的にやりたくなり、抑えられないことがある | □ | □ | □ |

| 3. 感情が高ぶっているときほど頻繁に起こる | □ | □ | □ |

| 4. 「気持ちの穴」を埋めたくてやっている気がする | □ | □ | □ |

| 5. やったあとに後悔や罪悪感が残ることが多い | □ | □ | □ |

| 6. 行動する前に「またやってしまうかも」と不安になる | □ | □ | □ |

【C. 日常生活・行動への影響チェック】

| 項目 | はい | わから ない | いいえ |

| 1. 外出や仕事よりもそちらの行動を優先してしまうことがある | □ | □ | □ |

| 2. 寝る時間を削ってまでやってしまうことがある | □ | □ | □ |

| 3. その行動のためにお金を使いすぎてしまったことがある | □ | □ | □ |

| 4. 他人には言いづらく、秘密にしている | □ | □ | □ |

| 5. 家族や周囲に気づかれた/指摘されたことがある | □ | □ | □ |

【スコアと解釈の目安】

各セクションで「はい」が多かった方に対応した見立て

| セクション | 見立て | 支援の方向性 |

| A(習慣性)で3つ以上「はい」 | 習慣依存型 | ルーティンの見直し・行動置換ワーク・時間制限や管理が有効 |

| B(衝動性)で3つ以上「はい」 | 感情依存型 | 感情の気づき・トリガーワーク・対処スキル・身体調整が有効 |

| C(日常影響)で2つ以上「はい」 | 生活機能への影響が出ている状態 | 行動管理と同時に心理的サポート(例:自己評価・希望回復など)を優先 |

習慣性と衝動性のミックス型

- 【習慣依存と衝動依存の併存】たとえば「いつも夜にストレス解消として服装フェチに頼る」など。この場合、「感情に気づくこと」「行動パターンをずらす工夫」の両方が必要です。

自己価値の再構築ワーク

自己価値の再構築ワーク

〜行動や他者評価に左右されず、「自分の価値」を感じ直す〜

【STEP 1】自分に貼ってきた「ラベル」を書き出す

これまで、他人や自分が「自分自身につけてきた言葉」を思い出してみてください。

| 言葉(例) | どんな場面でそう思ったか・言われたか | 今その言葉をどう感じるか |

| 例:変わっている | フェチ的な性癖を誰にも言えなかった | 今は…孤独だったのかもしれない |

| 例:自信がない人間 | 仕事で失敗して怒られたとき | 今は…少しずつできている面もある |

| 例:母親に理解されなかった子 | 感情を伝えられずにいた頃 | 今は…説明できる力が出てきた |

→「思い込み」の再評価を行い、過去の自分と今の自分を分けることがポイントです。

【STEP 2】自分の中の「小さな価値」を拾い上げる

次の問いに自由に書き出してみてください。

- 人に隠してきたけれど、大事にしていることはありますか?

- こんな自分でも「ちょっといいな」と思えるところはどこですか?

- 最近の中で「ちゃんとやった」と言える行動は何ですか?

- 落ち込んでいるときも、やめなかったこと・踏ん張ったことは?

→自分を支えている「ささやかな行動」や「態度」を再評価します。

【STEP 3】自分の価値を「他者視点」で見直す

信頼できる人、あるいは仮想の優しい他者の視点からこう言われたらどう感じるか、書いてみましょう。

| 仮想の言葉 | それに対する自分の感じ方 |

| 「あなたが抱えてきたこと、ひとりでよくがんばったね」 | (例:認めてもらえた気がする) |

| 「誰にも理解されないと思っていたのかもしれないね」 | (例:自分に優しくなれそう) |

| 「好きなものに救われていたんだね。それは悪いことじゃない」 | (例:少し安心した) |

→自己理解と自己受容の「共感的語り」を内在化するステップです。

【STEP 4】「していること」と「自分の価値」を分ける

| 問いかけ | 自分の答え(自由記述) |

| 今、何をしている自分に「価値がない」と感じていますか? | |

| それがもし「できなくなった」としても、あなたは無価値になりますか? | |

| あなたがどんな状態でも、存在に意味があるとしたら、それはどんな理由からですか? |

→「行動=価値」という誤った構図を緩め、存在レベルの価値を感じ直す問いです。

【STEP 5】今の自分を再定義する言葉を書いてみよう

次に示すのは例です。自由に書き換えて、自分の心に響く言葉をつくってください。

- 私は「変わっている人」ではなく、「違いを持っている人」。

- 私は「逃げている人」ではなく、「自分の方法で生き抜いてきた人」。

- 私は「何者でもない人」ではなく、「今もなお探している途中の人」。

→このプロセスを通して、“自己を肯定しながら調整する力”が育まれていきます。

服装の自制と選択のための行動プランワーク

服装の自制と選択のための行動プランワーク

アドバイス(セラピストから)

- このワークは「やめる」ことを目的にするのではなく、選べる自分を育てるための土台です。

- 「着てしまう自分」を責めるよりも、「着たい気持ち」を尊重しながらも、自分の未来に合った形に整えていく過程を支援します。

- 「コントロール」よりも「関係性の再構築(服装と自分)」がテーマです。

〜自分らしさと社会適応のバランスを探る〜

① 今の服装の「意味」を整理する

| 質問 | あなたの答え(自由記述) |

| 女性用の服を着るとき、どんな気持ちになりますか? | (例:安心する、リラックスする、気分が上がる、寂しさがまぎれる) |

| どんなときに着たくなる傾向がありますか? | (例:孤独なとき、退屈なとき、予定がないときなど) |

| 着たあとは、どんな気分になりますか? | (例:落ち着く/罪悪感/虚しさ/幸福感) |

| 服装に対する気持ちを100点満点で表すと? | (例:安心感70点、違和感20点…など) |

② 服装と気分の「関係マッピング」

| 気分の状態 | 選びやすい服装 | その服装を選ぶ理由 |

| 落ち込んでいる | ||

| 気分が穏やか | ||

| 孤独を感じる | ||

| 社会に出る必要がある | ||

| 自分を大切にしたい時 |

③ 「着る・着ない」の選択を整理する(〇をつけてみる)

| 質問 | 〇をつける |

| 今の自分にとって、女性用の服は「癒し」になっている | □はい □どちらともいえない □いいえ |

| 自分で「着る・着ない」を選ぶ余地があると感じる | □はい □どちらともいえない □いいえ |

| 人前に出るときと、プライベートでは服装を切り分けたいと思う | □はい □どちらともいえない □いいえ |

| 今後も自分らしさを大事にしたい | □はい □どちらともいえない □いいえ |

④ 「選択の幅」を広げる発想

| 目的 | 代替的な行動・着方の工夫 |

| 気分を上げたいとき | (例:女性的な色や素材を取り入れた中性的ファッションを着る) |

| 安心感がほしいとき | (例:肌ざわりのいい部屋着にする、香りのアイテムを使う) |

| 社会的な場面に備えたい | (例:「外用モード」の服をあらかじめ決めておく) |

| 「着たい欲求」を尊重しつつ自制したい | (例:着るのは夕方以降、または休日の1日だけにする…など) |

⑤ 今後の「服装の使い方」のプランを書いてみる

| 場面 | 自分で選ぶ服装(予定) | 気をつけること |

| 平日の昼間(外出あり) | ||

| 在宅の日 | ||

| 寂しさや衝動を感じたとき | ||

| 就職活動や面接のとき |

今、目指したい服装とのつきあい方(自由記述)

- 今の自分にとって「服装」とはどんな存在か?

- 今後は「どんな関係性」を築いていきたいか?

代替行動の考え方

「フェチ的欲求」や「異性装行動」における衝動は、一般的な「気分転換」や「注意そらし」では対応が難しく、一種の“快感依存”や“強迫的行動”に近い構造を持っています。

したがって、この男性のようなケースでは、次の3つの観点から代替行動を設計することが有効です。

フェチ的衝動の「問題構造」整理

| 特徴 | 内容 |

| ① 強迫性 | 抑え込もうとすると逆に高まる。 「してはダメ」と思うほど抑えが効かない。 |

| ② 快感・安心の依存 | 一時的な満たされた感覚や自分を取り戻せた感があるため、 他の行動では代替しにくい。 |

| ③ 感情調整機能 | 不安・孤独・空虚さの「埋め合わせ」の役割を持っている。 |

| ④ 儀式化・習慣化 | 一連の手順(服の選定→着用→確認→処理など)が固定化されている。 これを途中で止めるのは極めて困難。 |

代替行動の考え方:3ステップモデル

代替行動とは単なる「置き換え」ではなく、衝動の背景にある“欲求や役割”を別の方法で満たすことです。

| ステップ | 内容 | 対応例 |

| ① 衝動の直前感情を把握 | 「なぜ今そうしたいのか」 感情トリガーに気づく | 不安/虚しさ/無力感/刺激不足など |

| ② 衝動に含まれる目的を抽出 | 何を得ようとしているか? | 快楽、安心、自分らしさ、性的興奮、自尊心の補完など |

| ③ 同じ目的を過剰に害を伴わずに満たす | 新しい行動の候補を見つける | 快感の質、感覚の代替、セルフケアとしての「儀式」化など |

男性に提案可能な代替行動例(実践向け)

衝動が高まった時に選べるよう、「フェチの機能」別に整理した代替行動の例です。

(代替行動を始める前の自己問答)

「今、自分は何を感じてこの衝動がきたのか?」

「この衝動で得たいのは何? 快感?安心?誰かとのつながり?」

「今すぐ必要なのか? 少し先延ばしにして、自分の選択を確認してみようか」

「やるか、やらないか、だけじゃなく、どこまでやるか、どうやるか、選べる自分を育てたい」

【A】身体刺激・快感の代替(触覚・感覚の欲求)

| 衝動の目的 | 代替行動 |

| 肌ざわりによる安心・快感 | ・シルクやフリース素材のスカーフを首や手に巻く ・“中性的な”ルームウェアを用意しておく |

| フィット感/締め付け感の快楽 | ・軽い圧迫を与えるアームカバーやタイツ風ルームレギンス ・加圧インナーを自分のケア用として使う |

| 鏡で確認する視覚快楽 | ・「気に入った装いで写る自分」を1日1回だけ見るルールを設定 ・一部アクセサリーの活用(中性的な範囲) |

【B】感情のコントロール機能の代替(情緒安定・気晴らし)

| 衝動の目的 | 代替行動 |

| 不安・虚しさの緩和 | ・呼吸誘導+足裏や手のひらへの刺激 ・温感ジェルや香りの手浴 |

| 自分に戻る時間がほしい | ・「自分に戻るためのルーム儀式」をつくる(例:音楽+香り+紅茶) |

| 寂しさの埋め合わせ | ・“接触感”を重視した抱き枕や膝掛け+温感グッズの使用 |

【C】性的衝動や儀式化の代替(強い興奮や快楽処理)

| 衝動の目的 | 代替行動 |

| 性的緊張の処理 | ・身体の中心部を温める/冷やすなどの刺激切り替え ・軽運動やストレッチ→身体に疲労を与える方法 |

| 儀式化された流れの緩和 | ・「儀式の一部だけを行って、最後までやらない」段階練習(例:着用せず見るだけ) |

| 快感刺激の置き換え | ・身体感覚を通じた「別の快感」:香り、音楽、スパ体験、セルフマッサージなど |