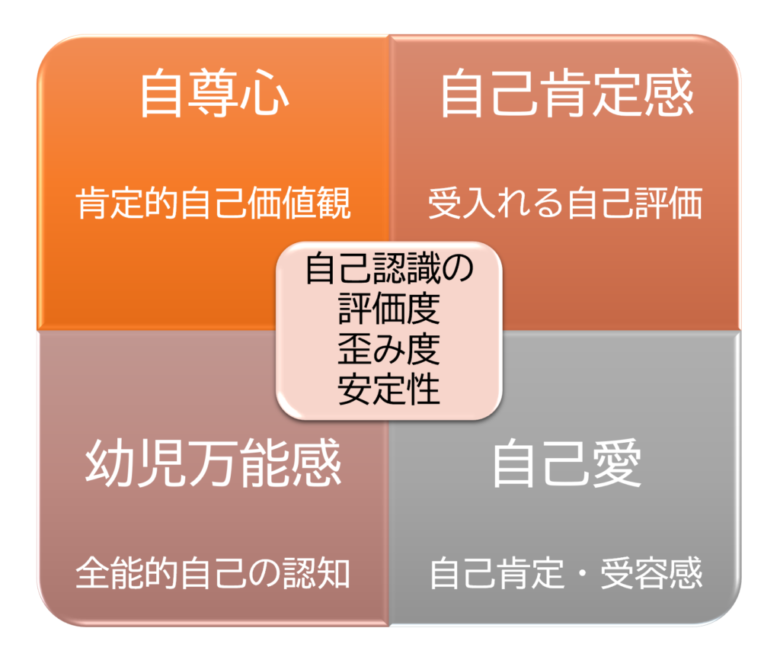

生きづらさの具体的な例と自尊心・自己肯定感・幼児万能感・自己愛の理解と自己認識の評価・歪み・不安定さが起こす生きづらさの存在を比較する。

社会での「生きづらさ」に影響する自己認識は、自己イメージや自己評価、自己観察など、自己に関する思考や感情のパターンによって形成されます。この自己認識は、社会において自分や他者との関係を構築する上で重要な役割を果たしています。そこで自己の認識や思考、感情のパターンを正しく理解し、適切に使われることが望まれています。

次に挙げる自己認識に注目したいものです。

- 「自己認識の低さ」

-

「自己認識の低さ」は自己肯定感に対する評価が低くなり、自信や自覚を持って行動することができず過小評価してしまい社会での自己表現や人間関係に悩みを抱えることがあります。

- 「自己認識の歪み」

-

「自己認識の歪み」は自分自身の特徴に対する正しい認識ができず、他者との間で適切なコミュニケーションがとれなくなることがあります。生きづらさを抱える人は、周囲の人とのつながりが薄くなることがあり、孤独感を抱くことになります。

- 「自己認識の不安定さ」

-

「自己認識の不安定さ」は自分の役割や存在価値について不安を抱くことになり、過剰に評価しすぎたり他人の評価に過剰に依存することで、社会での役割や存在意義に悩みを抱えることになります。これは自分が抱える問題について不安を感じることが多くなり常に緊張状態が続いていることです。

生きづらさを抱える人は、過去の経験や社会的な圧力などによって精神的な苦痛を感じ、抑うつ症状を呈することになります。自己認識は過去の経験に基づく思考や感情のパターンに影響を受け、過去の傷つきやトラウマが引き起こす自己認識の歪みによって、社会での人間関係や自己表現に悩みを抱えてしまいます。

心理学における「自己認識」の分類の中から、「自尊心」、「自己肯定感」、「幼児万能感」、「自己愛」について詳しく述べます。自尊心や自己肯定感、自己愛の自己認識が低下した場合に「生きづらさ」が感じられます。万能感は自己が抱えている強弱が基本となりますが、上昇や低下というより状況に合わせた程よい感覚が適応とされます。

このページを含め、心理的な知識の情報発信と疑問をテーマに作成しています。メンタルルームでは、「生きづらさ」のカウンセリングや話し相手、愚痴聴きなどから精神疾患までメンタルの悩みや心理のご相談を対面にて3時間無料で行っています。

自尊心・自己肯定感・幼児万能感・自己愛との比較

- 「自尊心」

-

自尊心とは自己を肯定的に評価し自己価値感を持つことができる心の状態を指し、ポジティブな感情、信念、価値観の集合体として表現されます。自尊心の高い人は自分を受け入れて、自信や自覚を持つことで自己の特性や価値観を認識して肯定的に受け止めることができます。

- 自己肯定感

自己肯定感とは、自分を受け入れ愛することができる自己評価のことです。自己肯定感が高い人は、自分を価値ある存在として認めています。 - 自己効力感

自己効力感とは、自分がある目標や課題を達成する能力を持っているという信念のことであり、自分が物事を成し遂げる能力を持っていると信じています。 - 自己理解

自己理解とは、自分を深く理解し自分の特性や価値観を認識していることであり、自分の優れた点や弱点を認め客観的に見ることができます。 - 自己受容

自己受容とは、自分の欠点や不完全さを受け入れ許容することであり、自己受容が高い人は、自分を完璧ではないと認め肯定的に受け止めることができます。

- 自己肯定感

- 「自己肯定感」

-

自己肯定感とは、自分を受け入れて愛することができる自己評価のことであり、価値ある存在として認めています。自己肯定感が高い人は、自分を受け入れて良いところを大切にして客観的に評価することができます。

- 自己受容

自己受容とは、自分の欠点や不完全さを受け入れ許容することであり、自己受容が高い人は自分を完璧ではないと認めたうえで肯定的に受け止めることができます。 - 自己価値感

自己価値感とは、自分を価値ある存在として認め大切にすることができ、自己価値感が高い人は自分に対して自信や自覚を持ち尊重できます。 - 自己評価

自己評価とは、自分を客観的に評価し能力や性格などの認識を持つことであり、自己評価が高い人は良いところを認めたうえで弱点についても受け入れることができます。 - 自己表現

自己表現とは、自分の考えや感情を表現することであり、自己表現ができる人は、自分をはっきりと表現することで自己肯定感を高めることができます。

- 自己受容

- 「幼児万能感」

-

幼児万能感とは、幼児期に見られる自己認知の一つで、自己が全能的であるという感覚のことを指します。つまり、自分が全能的であり、自分の行動や思考が全ての結果を生み出すと感じる状態です。この感覚は誰もが幼児期に抱く一時的なもので、成長とともに自己認知が発達していく中で徐々に消失していきます。

また、幼児万能感の自己認知には、無限の可能性、自己中心性、全能感といった要素が含まれていて、幼児はこれらの要素に基づいて自己認知を形成し自分を認識しています。しかし、成長とともに社会性が発達し経験が豊富になるにつれて自己認知は変化していきます。具体的には自己中心性が減少し、他者との関係性や社会的な役割を認識するようになるにつれ全能感も消失し自己の能力や限界を理解するようになります。

ただし、成人になっても幼児万能感が抜けきらず社会に評価されず、生きづらさを感じている場合もあります。また、幼児万能感が残っていることで、自分に自信があり、物怖じせず、意外性の発想は発揮できる機会があることで社会でも成功を収める確率が上がるケースもあります。- 無限の可能性

幼児は自分自身が無限の可能性を持っていると感じていて、自分には何でもできると信じています。これは幼児がまだ限定的な経験しかしていないため、想像力や創造力が豊かであることが起因しています。 - 自己中心性

幼児は自分自身が世界の中心であると感じていて、自分の視点が全ての視点であり欲求や需要が最優先されるべきものであると考えています。これはまだ社会性が発達していないため、自分の視点しか持っていないということが原因です。 - 全能感

幼児は自分自身が全能的であると感じていて、自分の行動や思考が全ての結果を生み出すと信じています。これは、まだ因果関係が理解できていないため、自分の行動や思考が全ての結果を生み出せるというのが原因となります。

- 無限の可能性

- 「自己愛」

-

自己愛の自己認知には自己肯定感や自己受容感、自己中心性といった要素が含まれていて、自己愛が過剰になると自己中心的な行動や他者への無関心、自己肯定感の不安定さなどが現れることがあります。しかし、自己愛が不足している場合には自分に対する否定的な感情や不安が現れることがあります。適度な自己愛は自分を受け入れ大切にし、他者や社会に貢献できる自己認知を形成することにつながります。

- 自己肯定感

自己愛には自己肯定感が含まれていて、自分を肯定する感情であり優れていると感じていることを指します。自己肯定感が高い人は、自分に自信があり自分の能力や価値を認めています。 - 自己受容感

自己愛には自己受容感が含まれていて、自分を受け入れる感情であり否定的な感情を持たないことを指します。自己受容感が高い人は、自分を受け入れることができ自己に優しく接することができます。 - 自己中心性

自己愛には自己中心性が含まれます。自己中心性とは自分を中心に考える傾向であり、他者や社会のニーズよりも自己のニーズを優先することを指します。自己中心的な人は自分にとって重要なことに焦点を合わせ他者や社会に対して無関心な傾向があります。

- 自己肯定感

生きづらさを感じている具体例

- 学校に行きたくない

何らかの理由で学校に行くことが苦痛になり、学校に行きたくないという気持ちを抱くことがあります。いじめや学業成績の不安などが原因となることがあります。 - 集団での行動が苦手

大勢の人と一緒にいることが苦手で、集団行動に参加したくないという気持ちを抱くことがあります。例えば、社交不安障害や発達障害が原因となることがあります。 - もの忘れが多い

注意力が散漫になり、もの忘れが多くなることがあります。例えば、ADHDやうつ病が原因となっている場合があります。 - 睡眠障害がある

夜寝付きが悪く寝起きが悪いなど、睡眠障害を抱えることがあります。例えば、不安やストレスが原因となっていることがあります。 - 自己肯定感が低い

自分を肯定することができず、自己評価が低くなっていることがあります。例えば、自分に自信が持てず、人前で話をすることが苦手になる場合があります。

- 職場でのストレス

仕事において上司や同僚との人間関係がうまくいかず、ストレスを感じている場合や、仕事の内容や量が過剰であったり、適性に合わないことももストレスの原因になります。 - 人間関係の問題

家族や友人、恋人など、人間関係においてうまくいかないことがあります。これはコミュニケーション能力の低さや、対人関係のスキルが不足していることかもしれません。 - 心身の不調

身体的な症状(頭痛やめまい、胃痛など)や、心理的な症状(不安やうつ、パニック障害など)を抱えていると日常生活に支障をきたすことになります。 - 自己の違和感

自分の性格や価値観が周りと異なるため、自分を受け入れられずに悩むことがあります。例えば、LGBTQ+の方が抱えることが多い問題では、自己の性的指向や性自認に対する社会的な偏見が原因となる場合があります。 - 将来への不安

キャリアや家族、経済的な問題など、将来に対する不安を抱えていることがあり、特に経済的な問題が原因となる生きづらさは、現代社会において深刻な問題となっています。 - 心理的な問題

うつ病や不安障害、パニック障害など、心理的な問題を抱えていることがあります。また、アルコール依存症や薬物依存症など、自己解決が難しい問題に直面している場合があります。 - 自己のアイデンティティの問題

自分のアイデンティティや性的指向に対して、周囲の偏見や社会的な圧力に苦しんでいることがあります。また、性的虐待やトラウマなどの過去の経験により、自己肯定感が低下している場合もあります。 - 対人関係の問題

人間関係において、コミュニケーション能力が低く、対人関係に苦手意識を抱いていることがあります。また、友人や恋人がいない、家族との関係が悪いなど、孤独感や孤立感を抱えている場合があります。

大人の男性の具体的な例

- 男性社会の圧力

男性社会での役割や行動規範に従うことが苦手であるため、社会的な孤立感を感じることがあり、男性であることに対する期待や、男らしさの定義に自分が当てはまらないことで、自己肯定感が低下する場合があります。 - 仕事のストレス

職場での人間関係や仕事内容にストレスを感じることがあります。また、経済的な問題により仕事に対する不安やプレッシャーを抱えている場合もあります。

大人の女性の具体的な例

- 家庭と仕事の両立の問題

家庭と仕事のバランスを取ることが難しく、仕事や家庭のどちらかに不満を抱くことがあるため、自己肯定感が低下する場合があります。 - 男女不平等の問題

男女不平等やセクシャルハラスメントにより、職場での評価やキャリアアップが難しい場合があります。また、家庭内での役割分担の問題や、男性からの支配的な態度に悩まされている場合もあります。

20歳代、30歳代の若者の具体的な例

- 就職活動の不安

社会人としての第一歩となる就職活動において求人数が少なかったり、自分に合った職種が見つからなかったりすることによる不安感が生じています。 - 人間関係の問題

新しい職場や学校での人間関係の構築が難しく友達や恋人ができなかったり、人間関係のトラブルに巻き込まれたりすることがあります。 - 学業の負担

大学生や大学院生などで、膨大な課題や研究に取り組むことがありストレスや不安感を抱えている場合があります。 - 経済的な問題

低賃金やアルバイト生活が長引くことにより生活費が苦しくなったり、自立することが難しい場合があります。 - 自己実現の問題

自分の将来の進路や人生設計が決まらなかったり、自己実現に向けたアイデンティティの確立が難しい場合があります。 - 心理的な問題

うつ病や不安障害など、心理的な問題を抱えることがあります。また、SNSやネットいじめなどにより、ストーカーやいじめの被害に遭うこともあります。

一般的な生きづらさの解消例

- 自己受容

自分を受け入れ自己肯定感を高めることが大切です。自分を責めたり否定したりすることを避け、自分に対して優しく接するように心がけることが大切です。 - 専門的支援を受ける

生きづらさを抱える人々は、専門家やカウンセラーなどから支援を受けることが有効です。自分で問題を解決することが難しい場合は支援を受けることで解決策を見つける場合もあります。 - 社会的支援を受ける

周囲の人々とつながりを持ち、社会的支援を受けることも重要です。友人や家族と話をすることで、問題を共有し解決することもあります。 - 健康的な生活習慣を維持する

適度な運動や良質な睡眠、バランスのとれた食事を心がけることで、ストレスや不安を軽減することができます。 - 自分に合った活動をする

自分が興味や才能を持っていることに取り組むことで、自信をつけることができます。自分に合った趣味やスポーツを見つけることは生きがいを感じることでもあります。

20歳代、30歳代の若者が抱える生きづらさの原因は多岐にわたっていますので、若者が生きづらさを抱えている場合には専門家の支援や、自助グループなどでの情報交換が役立ちます。

「まとめ」自己認識が「生きづらさ」に影響する要因

自分を否定的に見てしまうことで他人からの評価に敏感になり、自分の意見や感情を押し殺してしまうことがあります。また、人間関係にの中で自分がどのような役割を担うか明確に理解できないような場合も、自己を見失ってしまい自信が持てなくなります。要するに自分に対し自己評価が低い場合に人との関わりが苦手になってしまい、生きづらさを感じることになります。

その他、自己の価値観や信念と周囲の社会的価値観や期待との不一致がある場合に自己を受け入れることが難しくなったりします。例えば、性的マイノリティであることや、特定の疾患や障害を持っているなど社会的に少数派で理解されていない場合、自己を認められずに生きづらさを感じることもあります。

生きづらさに関連する心理用語

生きづらさに関連する心理用語の例

| アレキシサイミア | 感情や感情体験の認識が低いことを表す |

| 認知的不協和 | 自分の価値観に矛盾する情報や出来事に直面したときに生じる心的な不快感 |

| 社会的孤立 | 社会的つながりが不足している状態 |

| アイデンティティー | 自己の存在意義や価値観、社会的役割などについての意識 |

| アナンガム | 個人の能力とニーズと環境が一致しないと感じること |

| 自己決定力 | 自分が行うことや決定することに対する主体性や自己責任を持つ能力 |

| アパシー | 個人の能力とニーズと環境が一致しないと感じること |

| 心的負荷 | 個人のストレス反応によって引き起こされる心的な負荷 |

| アンダーチーブメント | 人が自分自身の能力よりも低い結果を出すこと |

| 孤独感 | 他者との関係性が不足している状態や孤立している状態 |

| インナーチャイルド | 人の自己概念の一部であり、成人後も残る幼い自己イメージ |

| エンパワーメント | 自己決定権や自己価値感を高めるプロセス |

| オピニオンリーダー | 他者に影響を与えることができるリーダー |

| カルチャーショック | 異なる文化的背景や価値観を経験することによるストレス反応 |

| コンプレックス | 特定の問題に対する自己認識や感情の悩み |

| ジェンダーディスフォリア | 人が自己の性別アイデンティティと自己の身体的性別の一致に不安を感じること |

| ストレス | 環境や社会的要因によって引き起こされる身体的、精神的な反応 |

| ディアルーゲンス | 社会的接触の欠如によって引き起こされる孤独感、現実感の喪失や非現実的な感覚の体験 |

| ニヒリズム | 価値や意味を否定する思想や哲学 |

| パラノイア | 信念や感情、行動が他者によって監視され、支配されているとの不合理な恐怖 |