IQ70〜84大人の境界知能は14%・1700万人は障害ではないが、生きづらさの特徴、問題、苦悩、支援を考察する

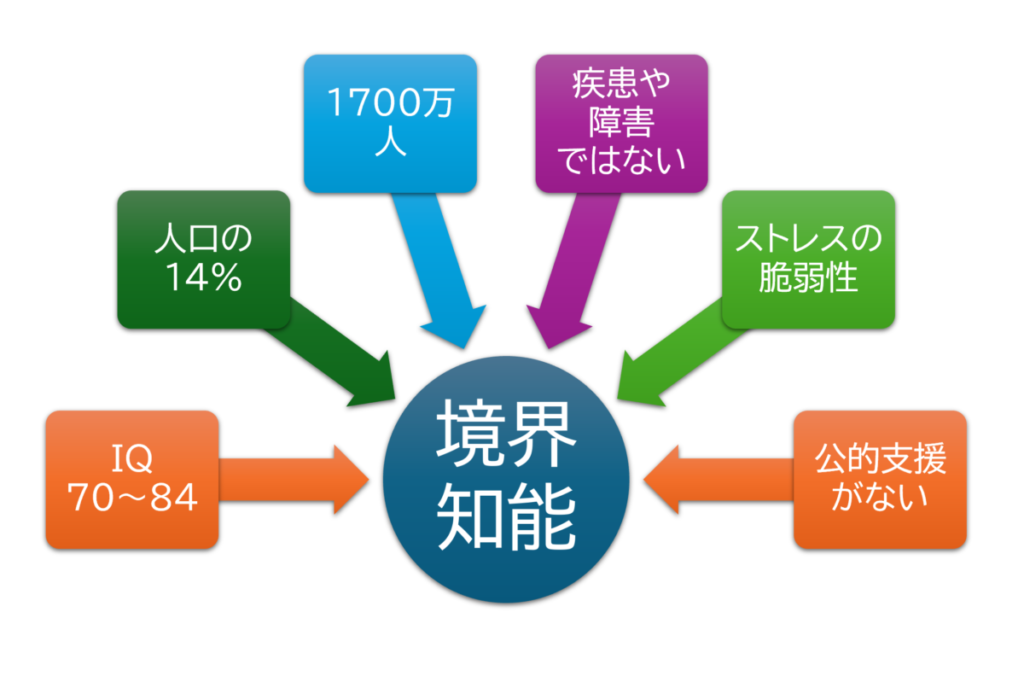

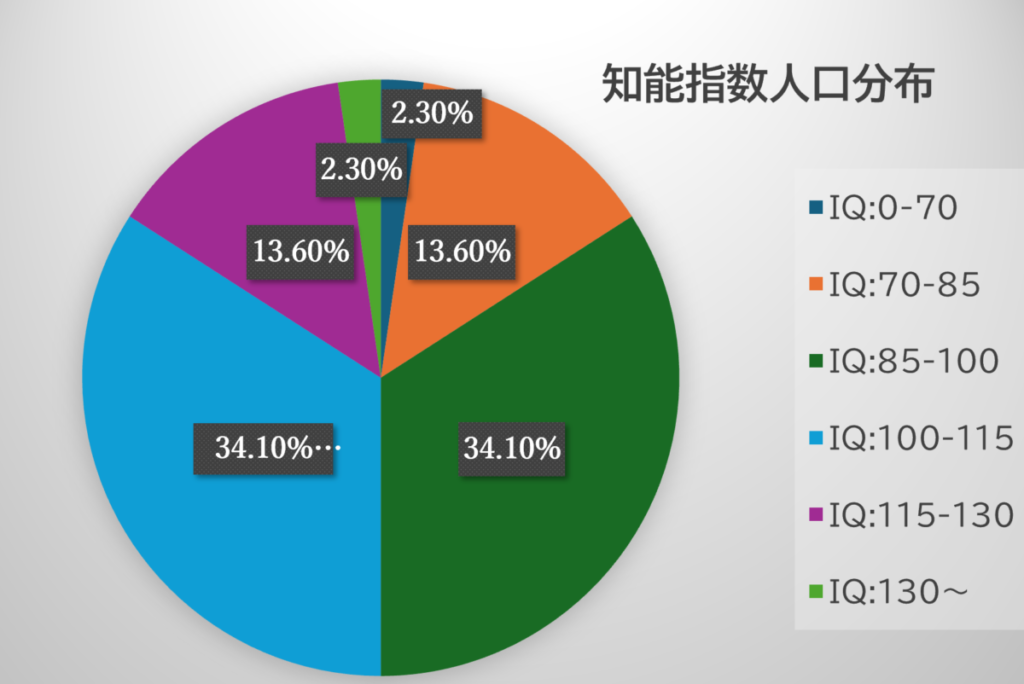

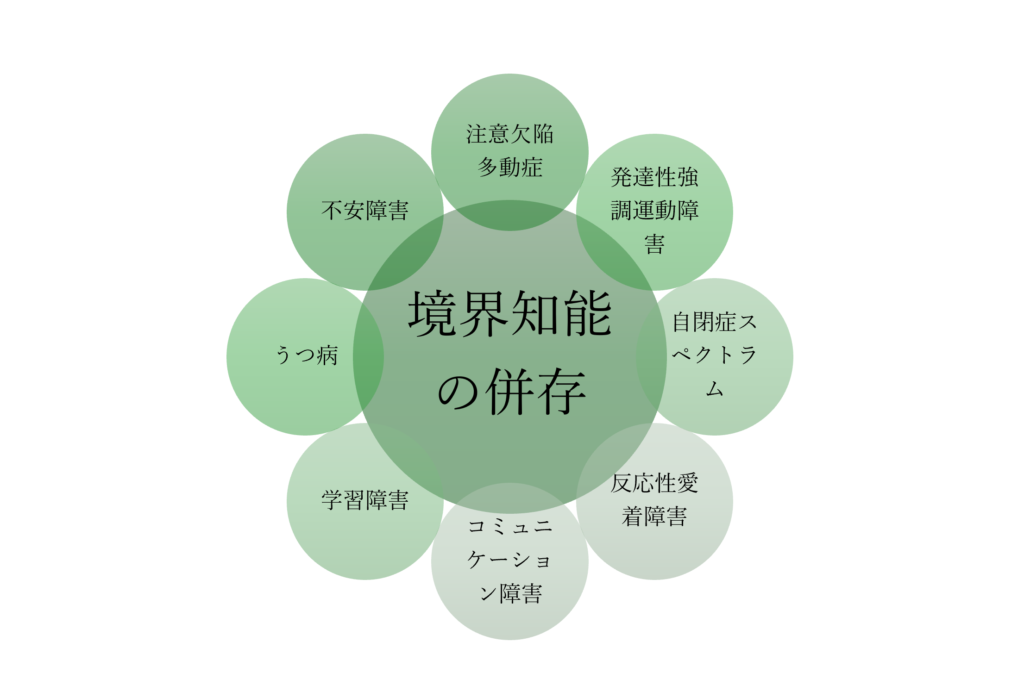

大人の境界知能(知的ボーダーライン)は 慢性的な生きづらさの背景として、発達障害と並んで注目されています。 特に成人後、物事が複雑になると特徴的な困難がいくつか目立ってきます。 境界知能は、障害まではいかない知的な機能の困難です。 IQ70から84とされていて、日本では7人に1人の方が該当するといわれています。 大人になってから、仕事などでの不適応などを背景に見つかることが多いようです。 一方、知的障害はIQ69以下になりますので、境界知能は知的障害と一般の方とのグレーゾーンに位置します。

境界知能のIQは軽度知的障害以上ですが、平均未満ですので境目・ボーダーラインにあたります。宮口幸治・立命館大教授 (児童精神医学)「境界知能の子どもたち」の書籍(SB新書)によれば、統計学上は日本人口の約14%に該当し、その数1700万人で7人に1人と推定されています。

平均的な人よりも学習や日常生活での適応に苦労する可能性がありますが、知的障害の診断基準を満たさないため、支援の必要性が明確ではありません。そのため、成人期になってからの生活や社会的に困難や不適応に関連することで注目され場合があります。これは、社会的環境が変化し、認知的な要求が増加することで、知的な適応がより明確になる可能性があるためです。繰り返しますが、境界知能は精神医学の診断名ではないため、障害とみなされず公的な支援の対象ではありませんが、境界知能の方はストレスの脆弱性が強いため、進学、就労などでは軽度知的障害者の人と同じような配慮が求められます。

- IQスコアと範囲

境界知能は、通常、IQスコアが70から84の範囲に位置する人々を指します。これは、知的障害の診断基準(通常はIQ 69以下)を満たしませんが、一般の平均よりも低い知能指数を持つ人を指します。 - 一般人口の割合

日本では、約14%の人々が知的ボーダーラインに該当すると推定されています。これは約1700万人で7人に1人相当になります。そのため、境界知能の持ち主は、人口の中で比較的大きな割合を占めています。 - 精神医学の診断名と公的な支援

境界知能は、精神医学の診断名ではありません。つまり、これは独自の疾患や障害としては認識されておらず、公的な支援の対象にはなりません。しかし、生活や学習の面で困難に直面することがあり、個別のサポートが必要なケースがあります。 - 脆弱性と配慮

境界知能を持つ人は、ストレスの脆弱性が強いとされています。これは、新しい環境や課題に対する適応が難しく、特に進学や就労などで他の軽度知的障害者と同じような配慮が求められることがあります。例えば、教育機関や職場でのサポートが必要性が問われることがあります。

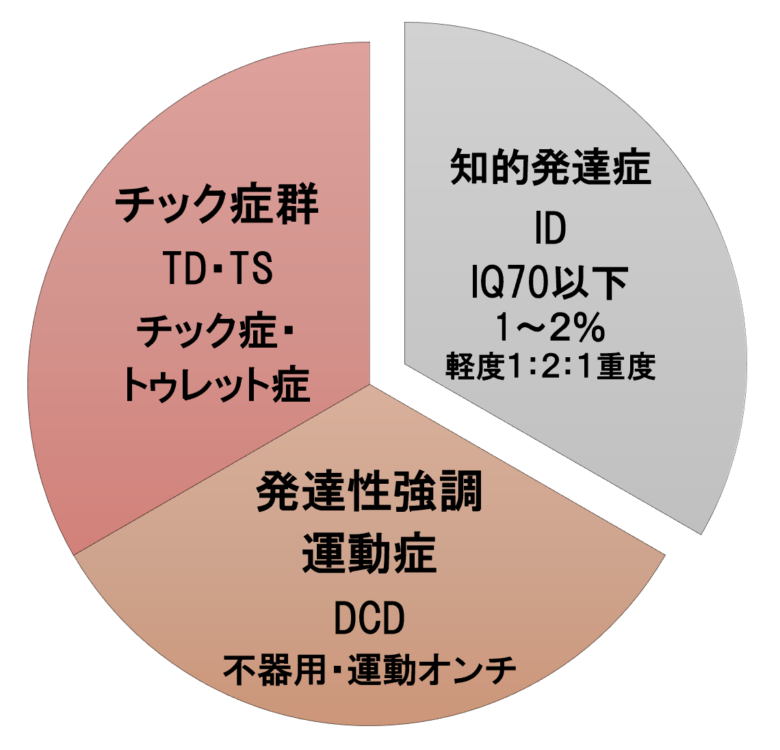

知的発達症(知的障害)とは

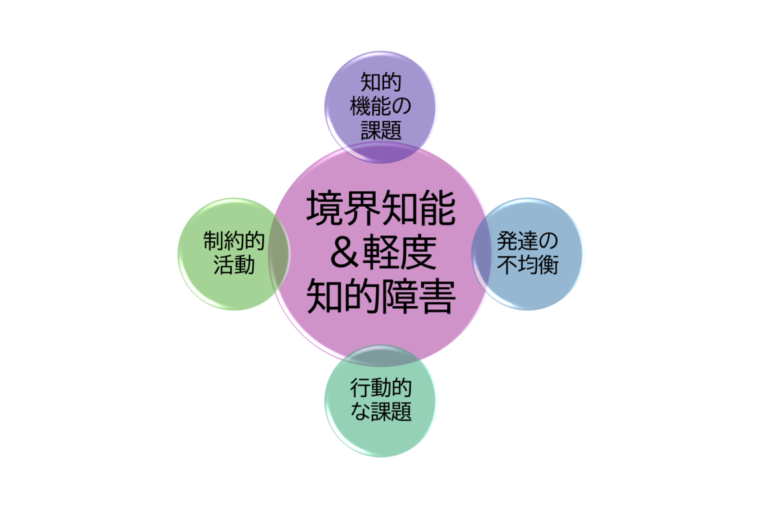

知的発達症は、一般的に発達の進行において特定の領域で遅れや困難が見られる状態を指します。これは知的な能力に関する発達障害を包括的に指す用語で、次にその主な特徴を示します。

- 知的機能の遅れ

知的発達症では、知的能力(IQ)が69以下にあたり、人口の2.3%弱で一般的な知的発達よりも遅れているか、あるいは期待される水準に達していません。これは学習や問題解決、認知機能において影響を与える可能性があります。 - 発達の不均衡

知的発達症は、特定の領域での遅れや困難が他の領域に比べて顕著であることがあります。たとえば、言語や社交的なスキル、運動能力の発達に不均衡が見られることがあります。 - 社会的・行動的な課題

知的発達症の人は、社交的な相互作用やコミュニケーションにおいて困難を抱えることがあります。また、行動の制御においても課題が生じることがあります。 - 制約された興味・活動

特定の興味や活動に強い関心を示し、他の活動にはあまり興味を持たない傾向が見られることがあります。

精神医学における知的発達症(知的障害)について

知的障害(精神遅滞)の診断名が、知的能力障害(DSM-5)から知的発達症(ICD-11)に変更され、単にIQだけの判断だけではなく、生活上の困難さを重視しています。診断の概念として、日常生活の適応能力を3つの領域で判断するようになります。

- DSM-5では、「知的能力障害」(Intellectual Disability)という用語が使用されています。これは以前のバージョンで使われていた「精神遅滞」の用語からの変更です。新しい用語である知的発達症は、より包括的で偏見のない言葉を反映しています。

- 最新のICD-11では、「知的発達症」(Intellectual Developmental Disorders)という用語を使用しています。これは知的障害を包括的に捉え、発達の観点からもアプローチしています。

| 境界知能 IQ70〜84 | 知的発達症の境目を超えているため障害とは認定されません。そのため、教育、福祉の支援につながらず学業や職場、社会生活でも苦労し社会孤立や経済困窮に陥るケースがある。 |

| 軽度 IQ50〜69 | 抽象的思考、実行機能、短期記憶に障害はあるが、自立できるだけの社会的能力、職業能力を習得できる可能性はあるが、社会的または経済的に過度なストレスを伴う状況では指導や支援が必要となる。子育てには援助を必要とする場面がある。 |

| 中等度 IQ35〜49 | 熟練を要しない、または技術を必要としない仕事であれば、保護された状況で行うことは可能かもしれない。ただし、不適応行動が少数にあるため社会的問題を起こすことがある。 |

| 重度 IQ20〜34 | 自律のためのスキルを習得していれば、話せる能力に限りはあるが多少の言葉を話せるようになる。コミュニケーションは、今ここで起きている出来事のことであり、身振りによるコミュニケーションは理解できる。食事、身支度、入浴、排せつなどの生活には援助を必要とする。 |

| 最重度 IQ20未満 | 会話や身振りのコミュニケーションの理解は限定的である。言葉が発達することは少なく、自分の欲求や感情の表出は非言語や叫び声である。認識できるものは目の前の物理的なものであり、養育者の認識も難しいこともある。 |

知能検査

知能検査は、知能指数を測定するだけではなく、得意分野、不得意分野の認知能力の偏りや併存する知的障害を診断するために言語理解指標や知覚推理指標、ワーキングメモリー指標、処理速度指標、課題を解決する知能能力を測定するための心理検査です。

知能検査は、70年以上の歴史を持ち国際的に評価が高いウェクスラー成人知能検査(WAIS/WISC/WPPSI)や田中ビネー知能検査、鈴木ビネー知能検査、K-ABC(K-ABC-Ⅱ)検査が比較的使用されています。

知能検査は、公的病院や民間病院、自治体で受けることができ、医療機関で診療上必要だと認められれば、保険内診療となり、自治体で受ける場合は無料です。有料検査の場合は、12,000円〜で所要時間は2〜3時間程度です。検査は検査者と対面で行いますが、心理士などの対面の場合は別途費用が掛かりますが、同時にカウンセリングを行うことも、アフタフォロー面談も設定できます。

- ウェクスラー成人知能検査(WAIS)

- 内容: WAISは成人向けの知能検査で、言語、記憶、推理、処理速度などの複数の要素を評価します。標準的なバージョンには、14つの異なる課題があり、それぞれが特定の知的能力を測定します。

- 年齢範囲: 16歳以上

- 評価ポイント: 言語能力、数学的推理、作業記憶、処理速度など、多岐にわたる知的能力を測定します。

- ウェクスラー児童・青年知能検査ウィスク(WISC)

- 内容: WISCは子どもから青年期向けの知能検査で、言語、推理、記憶、注意力などを評価します。子ども特有の課題も含まれています。

- 年齢範囲: 6歳から16歳まで

- 評価ポイント: 幼児から青年期の成長段階に合わせ、言語理解、作業記憶、処理速度などを測定します。

- ストーンアゲの知能検査(SB5)

- 内容: SB5は広範な年齢層に対応した知能検査で、言語、記憶、知覚の速さなどを測定します。特にSB5は、言語的、文化的な偏りを最小限に抑えるように設計されています。

- 年齢範囲: 2歳から90歳以上

- 評価ポイント: 認知能力、言語能力、非言語的なパターン認識、処理速度などを幅広く測定します。

- Raven’s Progressive Matrices(レイブン行列式)

- 内容: レイブン行列式は非言語的な知能検査で、図形のパターンを理解し、論理的な推理力を評価します。言語や文化に依存しないので、異なる言語や文化の被験者にも利用されます。

- 年齢範囲: 幅広い年齢層に適しています。

- 評価ポイント: 図形の類推、論理的思考、問題解決能力を測定します。

- 従来、知的障害の診断は主にIQスコアに基づいていましたが、最新の診断基準では、単にIQだけでなく、日常生活の様々な領域での困難さも重視されています。これにより、個々の患者の全体的な機能や適応能力をより包括的に評価できるようになりました。

次の生活上の困難さは最低限(境界)のレベルとして記載しています。

- 職場での困難

- 特徴として、職場での複雑な状況になると困難が顕著に現れる。

- 定義があいまいな仕事や問題の発見が必要な仕事では特に困難が増え、複雑な人間関係があると判断が難しく混乱が生じることがある。

- 学習の困難

- 物事の学習が遅く、困難を伴うことがある。

- 特に複雑な内容やシンプルなことに関しても時間がかかりがちで、理解されない環境では「やる気がない」と誤解されるリスクがある。

- 対人関係の困難

- 入り組んだ関係性に弱く、混乱をしやすい傾向がある。

- 表面的な情報に流されやすく、望ましくない行動に繋がるリスクが存在する。

- 日常生活の困難

- 日常の活動が増えると対応が難しくなりがち。

- 特に一人暮らしで広範な活動が困難になり、生活の破綻が精神不調につながるリスクがある。

- 最新の診断基準では、日常生活の適応能力を3つの主要な領域で評価します。

- 発達段階の考慮: 知能障害の診断では、個々の発達段階や文化的な背景も考慮されます。IQテストの結果だけでなく、臨床的な評価や適応機能の観点から、診断が行われます。

- 概念的能力領域(Conceptual Domain)

言語、読み書き、算数などの認知的なスキル。 - 社会的能力領域(Social Domain)

対人関係の構築、コミュニケーションのスキルなど。 - 実践的能力領域(Practical Domain)

自己ケア、生活の自立、職業訓練など。

- 概念的能力領域(Conceptual Domain)

- 概念的領域

- この領域では、概念的な能力が評価されます。具体的な要素には次のようなものがあります。

- 記憶: 情報を覚える能力。

- 言語: 言葉の理解や表現能力。

- 読字・書字: 読み書きのスキル。

- 数学的思考: 数学的な問題に対する理解と解決能力。

- 実用的な知識の習得: 日常生活で必要な実用的な知識の獲得。

- 問題解決: 問題を理解し、解決策を見つける能力。

- 新規場面における判断においての能力: 新しい状況に適応し、適切な判断を下す能力。

- この領域では、概念的な能力が評価されます。具体的な要素には次のようなものがあります。

- 社会的領域

- この領域では、非認知能力が評価されます。主な要素には次の項目が該当します。

- 他者の思考・感情・体験の認識: 他人の感情や考えを理解する能力。

- 共感: 他人の感情や立場に理解と共感を示す能力。

- 対人的コミュニケーション技能: 他人とのコミュニケーションを円滑に行う能力。

- 友情関係の構築: 友達との関係を築く能力。

- 社会的な判断についての能力: 社会的な状況や相互作用に対する適切な判断を下す能力。

- この領域では、非認知能力が評価されます。主な要素には次の項目が該当します。

- 実用的領域

- この領域では、実際の生活においてどれだけ適応できるかが評価されます。主な要素には次の項目が該当します。

- セルフケア: 身の回りのケアや生活スキル。

- 仕事の責任: 仕事や課題に対する責任を果たす能力。

- 金銭管理: お金を適切に管理し、必要な支出を計画する能力。

- 娯楽: 自己の娯楽を見つけ、楽しむ能力。

- 行動の自己管理: 行動や感情を適切に管理する能力。

- 学校と仕事の課題の調整: 学業や仕事において課題を適切にこなす能力。

- この領域では、実際の生活においてどれだけ適応できるかが評価されます。主な要素には次の項目が該当します。

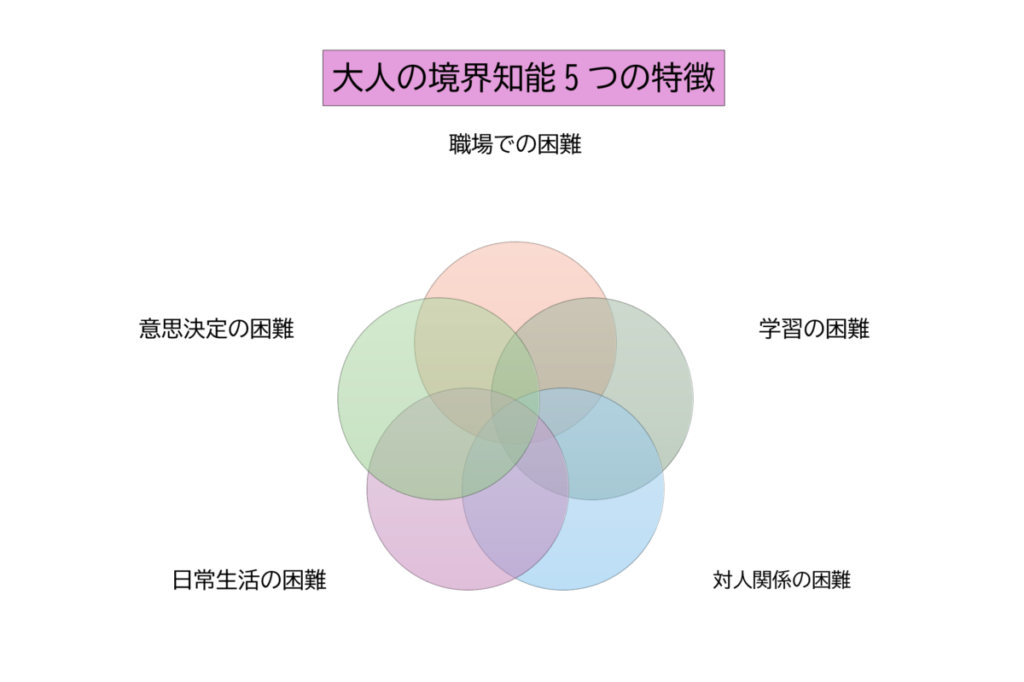

大人の境界知能(知的ボーダーライン)の5つの特徴について

- 職場での困難

-

- 境界知能の特徴として、職場での複雑な状況になると困難が顕著に現れる。

- 定義があいまいな仕事や問題の発見が必要な仕事では特に困難が増え、複雑な人間関係があると判断が難しく混乱が生じることがある。

- 対策

- 課題ややることを明確にし、仕事をシンプルにすることで負担を減らす。

- 複雑な仕事や問題に対しては、分析しシンプルにすることが重要。

- 人間関係もドライでシンプルに保つことが負担軽減の対策となる。

- 学習の困難

-

- 境界知能では物事の学習が遅く、困難を伴うことがある。

- 特に複雑な内容やシンプルなことに関しても時間がかかりがちで、理解されない環境では「やる気がない」と誤解されるリスクがある。

- 対策:

- 学習の内容を明確かつシンプルにすることが大切。

- 学習の焦点を絞り、時間がかかる弱点をカバーするために「絞る」ことが重要。

- 努力する姿勢と理解する姿勢の歩み寄りが大事で、周囲も理解を示すことが学習のサポートになる。

- 対人関係の困難

-

- 境界知能では入り組んだ関係性に弱く、混乱をしやすい傾向がある。

- 表面的な情報に流されやすく、望ましくない行動に繋がるリスクが存在する。

- 対策

- ローコンテクストの文化を避け、内面を読み取ることを心がける。

- 争いがある場合、中立の立場を取り、巻き込まれのリスクを減らす。

- 利用や搾取のリスクがある場合、距離を取ることがシンプルで効果的な対策となる。

- 日常生活の困難

-

- 境界知能では日常の活動が増えると対応が難しくなりがち。

- 特に一人暮らしで広範な活動が困難になり、生活の破綻が精神不調につながるリスクがある。

- 対策

- やることを絞り、生活のタスクをシンプルにする。

- 活動をリスト化し、把握しやすくする。

- ITツールを活用して活動を分かりやすくし、生活の破綻を防ぐ。

- 意思決定の困難

-

- 入り組んだ物事の判断や意思決定が境界知能では困難。

- 判断ができず先送りになることがある一方で、思い切って判断し後悔することもある。

- 対策

- 優先する基準をシンプルかつ明確にし、意思決定の負担を減らす。

- AIツールの活用を検討し、複雑な判断をサポートする。

- 考え抜いて判断した後は、自分が正しいと思うことを信じることが有効。

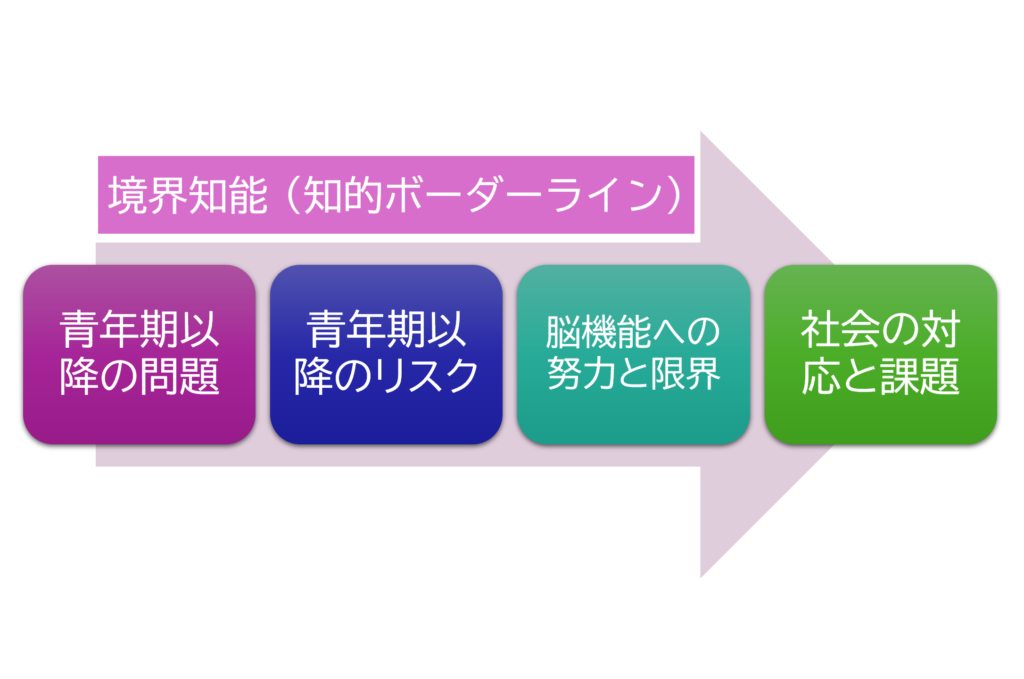

境界知能の青年期以降の問題

境界知能の青年期には適切な支援や理解が必要であり、教育・職業・社会生活の各分野での配慮が求められます。特に、早期の評価やサポートが重要で、個々の強みを引き出し、適切な環境での成長を促進することが重要です。

- 自己肯定感の育成の難しさ

- 境界知能は、適切なサポートが得られない場合、自己肯定感が十分に育まれないことがあります。

- 学業や仕事において他者と比較される中で、困難に直面しやすく、これが自己評価に影響を与える可能性があります。

- ストレス脆弱性の存在

- 境界知能は、ストレスに弱い傾向があります。生活の変化や社会的なプレッシャーに対して敏感で、適切な対処ができないと精神的な苦痛や不調が発生しやすくなります。

- 進路や就労における支援の不足

- 軽度知的障害や発達障害の場合、支援が受けられることがありますが、境界知能はその対象外とされることがあります。

- 具体的な支援が欠如すると、進路選択や就労において適切な配慮が得られず、不適応や困難が生じる可能性が高まります。

- 教育の不足による困難の顕在化

- 境界知能は、教育の分野で評価されてこなかったため、社会的領域や実用的な領域での困難が青年期以降に顕在化することがあります。

- これにより、適切なサポートが提供されないまま、学業や仕事、社会生活において適応できない状況が生じる可能性があります。

- 自信の喪失と心の傷つきやすさ

- 境界知能は、他者との比較や困難に直面することが多く、これが自信の喪失や心の傷つきやすさに繋がることがあります。

- 社会的な挫折や適応の難しさが、心理的な負担を増大させる可能性があります。

境界知能の青年期以降のリスク

適切な理解やサポートの不足から生じるものであり、社会的な統合が難しくなります。青年期以降においても、早期の評価と適切な支援が重要であり、教育機関や雇用機会、社会支援の充実が必要です。これにより、境界知能を持つ人が健康的で充実した生活を送るための条件が整えられ、社会的なリスクが軽減される可能性があります。

- 困難さを気付かれていない

- 境界知能の大人は、その特性が一般的に理解されず、困難さが他者に気付かれにくいことがあります。

- 配慮や支援を受けていない

- 適切な評価や支援を受けられないまま、学業や仕事、社会生活において適応できない状況が続く可能性があります。

- 社会的孤立・未就労・経済的困窮

- 適応が難しい境界知能の大人は、社会的なつながりが形成しにくく、孤立する可能性があります。

- 未就労・経済的困窮

- 就労の困難さから未就労や経済的な困窮が生じ、これが生活の安定に影響を与えることがあります。

- 触法行為など

- 適応能力の不足やストレスへの脆弱性から、境界知能の大人は触法行為に走る可能性があります。

- 抑うつ・自殺傾向など

- 適切なサポートが得られないまま、精神的な負担が積み重なり、抑うつや自殺傾向が高まるリスクが存在します。

脳機能への努力の効果と限界

- 基本的な知的機能の変化は限られている

- 知的機能は基本的にはあまり変わらないと考えられています。

- 脳トレや頭を訓練することは特定の技術の習得や改善には効果があるが、基本的な脳の機能そのものはあまり変わりにくいとされています。

- 特定の技術やスキルの向上は可能

- 努力や訓練を通じて特定の技術やスキルを向上させることは可能です。

- その技術やスキルを改善することで、自分を超えた成果を上げることができます。

- 運動神経や習慣形成のスピードには限界がある

- 脳トレなどの努力は特定の技術の向上に役立ちますが、運動神経や習慣形成のスピードには限界があります。

- もともとの個人差や生まれつきの能力が影響し、変化が難しい部分も存在します。

- 他者との競争には限界がある

- 他者との競争においては、他人と比べるときにはもともとの部分の影響が大きくなるため、限界があります。

- 努力だけでは他者との競争に勝つことが難しくなることがあります。

- 自己肯定感と他者評価のバランスが大切

- 自分でできる範囲での努力は自己肯定感を高め、他者からの評価も向上させることが期待されます。

- ただし、他者と比較しすぎず、自分の限界を理解し、努力と現実のバランスを保つことが重要です。

境界知能に対する社会の対応と課題

境界知能に対する理解を深め、教育や職場など様々な領域で適切な支援体制を整えることが求められます。

- 社会全体で理解されていない

- 境界知能に関する理解が社会全体で不足しています。

- 一般的な知的障害や発達障害と異なるため、特有のニーズや課題に対する理解が不足しています。

- 就学時から一定の配慮を要する

- 就学時において、境界知能を持つ人は一定の配慮や支援が必要です。

- 教育機関や教員において、適切な理解とサポートが必要です。

- 得意な分野で苦手な分野をカバーする教育方針が通用しない

- 通常の教育方針では、得意な分野を伸ばし、苦手な分野を克服するというアプローチが境界知能にはうまく適用できないことがあります。

- 得意な分野を引き出せていないことや、苦手な分野の底上げが難しいという課題が生じています。

- 対象人口が多すぎて支援ができなくなる

- 境界知能の割合が一般人口の14%と高いため、支援が必要な人数が多いのが問題となります。

- これにより、資源や専門的な支援の提供が追いつかない可能性があります。

- 境界知能への理解と配慮が必要

- まず最初に、境界知能への理解とそれに基づく配慮が必要です。

- 教育機関や職場、社会全体での啓発と理解が不可欠であり、それによって適切なサポートが提供される可能性が高まります。

境界知能(知的ボーダーライン)の5つの苦悩について

| ⑴ がんばってもついていけない苦悩 記憶、思考、表現など全般的に苦手があり、同じ努力量でもついていくことが難しい。 努力しても時には苦手をカバーできても、過度な努力で消耗や疲弊が起こるリスクがある。 |

| 学校での苦悩の例 ・授業について行きにくく、勉強してもついていきにくい場合がある。 ・同年代との会話や宿題・課題のこなし方についていけない。 社会での苦悩の例 ・仕事が複雑になると覚えられずついていけないことがある。 ・人間関係に振り回されたり、ついていけない場合が生じる。 ・普段の日常生活において余裕がなくなり、苦悩が増えることもある。 |

| ⑵ 人から低く見られる苦悩について 苦悩の特徴 境界知能では、「頑張ってもなかなかうまくいかない」という基本的な苦悩が存在。 能力の問題と見なされ、馬鹿にされたり低く見られることがある。 |

| 学生での低く見られる場面の例 ・テストなどで努力しても「いい点が出ない」場合があり、同年代の中で「会話の流れを止めてしまう」ことがある。 ・日常のセルフケア不足や遅刻、身だしなみの問題が発生することがある。 会社での低く見られる場面の例 ・残業しても業績がなかなか上がらないことや、何度注意されても改善しないことがある。 ・日常生活がいっぱいいっぱいで、身だしなみに難点が出てしまう場合がある。 |

| ⑶ 自己肯定感が下がる苦悩について 苦悩の特徴 境界知能では、努力しても失敗が続き、時には人から低く見られることがあり、これが合わさって自己肯定感が下がりやすい。 |

| 自己肯定感が下がると ・ストレスへの耐性が低下し、自己決定が困難になり、他者に依存しやすくなる。 ・学習性無力感が生じ、「どうせやっても無駄だ」という感覚を学び取り、仕事や学習に対する意欲が低下する。 学習性無力感について ・「どうせやっても無駄だ」という無力感を学習してしまうこと。 ・この感覚が強まると、仕事や学習に対する意欲が低下し、能力差が経験の差と重なり、差が広がる可能性がある。 |

| ⑷ 二次障害のリスクについて リスクの特徴 ストレスや自己否定から二次障害のリスクが生じ、内向きには落ち込み、外向きには攻撃的言動が見られることがある。 合併すると影響が大きく、予防や改善が重要。 |

| リスクの背景 ・生活や対人関係からくるストレスと自己否定や学習性無力感による内発的なストレスが組み合わさり、ストレス対処の困難さがリスクになる。 起こる症状の例 ・内向きでは「うつ」や「対人不安」が、外向きでは「攻撃的な言動」や「衝動行為」が見られる。 ・うつや適応障害の繰り返し時に心療内科などを受診した際に境界知能の可能性が浮かび上がることも。 対策 ・「環境調整」で無理のない環境を整える。 ・「薬物療法」でうつや不安には抗うつ薬の使用が一定の効果が期待される。 ・「ストレスマネジメント」でストレスの逃がし方や発散方法を身につける。 |

| ⑸ サポートを受けにくい理由と具体例 サポートを受けにくい理由 境界知能は障害とは見なされず、福祉サービスの導入が難しいため、生活にやりづらさを感じてもサポートを受けにくい。 |

| 具体例 ・障害者手帳や障害者雇用、就労移行支援などの福祉サービスが、境界知能のみでは適用されない。 ・境界知能に関連する二次障害(うつ病など)がある場合は、主治医と相談することでサポートの可能性がある。 |

支援を必要とする境界知能(知的ボーダーライン)

支援を必要とする境界知能の人の例

境界知能の支援に関する解説

社会・職場・本人が行う課題や問題点の改善策や対策

境界知能者は目に見えないことから、健常者と見分けがつかず理解が得られにくく当然のように放っておかれ、支援も必要でないと誤解されるケースが多くあります。支援が必要な場合、本人がオープンになりやすいコミュニケーション環境を整えることが重要です。本人が自分の課題やニーズを言いやすい雰囲気を作り出し、サポートを提供できるような仕組みを整えていくことが必要となります。また、社会が理解を深める一方で、本人の自己肯定感を構築することも重要であり、自分の強みや特長を認識し、他者との比較においても自己価値を保持できるような環境を整えることが求められます。その上で就労においても、境界知能の方々がスキルを発揮できる環境を提供することと、仕事の内容や労働条件を考慮した個別の就労支援が必要です。

幼少期から学習や社会的な困難さが見られる場合、早期に発見し、適切なサポートを提供することが重要です。また、社会的な攻撃や搾取を防ぐためには、法的な保護や教育を通じて、差別や虐待に対する防止策を強化する必要があります。このことも含め、社会は多様性を尊重し、異なる能力や特性を持つ個人が共存できる場であり、境界知能の方々が多様な人々の一部であることを認識し、それを社会全体で受け入れる文化を醸成することが重要です。

社会・職場・本人が行う課題や問題点の改善策や対策を挙げてみます。

- 職場での対策

- 明確な業務指示: 仕事の内容や期待される成果を具体的かつ明確に伝えることで、業務の理解と遂行がスムーズになります。

- 柔軟なスケジューリング: 柔軟な労働時間や締め切りの設定を検討し、本人が最も効果的に働けるような環境を整えます。

- 明確なコミュニケーション: コミュニケーションが円滑であることは重要です。誤解を避け、期待値や目標を明確に伝えることで、仕事の効率性や満足度が向上します。

- コミュニケーションの強化

- コミュニケーショントレーニング: 社交的なスキルやコミュニケーションのスキルを向上させるトレーニングを受け、仕事仲間や上司との円滑な関係構築を図ります。

- メンター制度の導入: 経験豊富なメンターがサポートする仕組みを整え、新しい環境に適応しやすくします。

- ストレス管理

- ストレス管理プログラム: ストレスの認識と適切な対処法を学ぶプログラムに参加し、ストレス耐性を向上させます。

- 休息の確保: 適切な休息時間を確保し、疲労やストレスを軽減することで、仕事への集中力を維持します。

- 自己理解とアドボカシー

- 個別の強みの把握: 自分の得意分野や強みを理解し、それを活かした仕事の選択やプロジェクトへの参加を促進します。

- セルフアドボカシーの練習: 自分のニーズや要望を適切に伝える練習を行い、仕事上での支援を適切に受けられるようにします。

- 自己肯定感の構築:自己肯定感を高めるために、本人の強みや成功体験を重視し、ポジティブなフィードバックを提供します。成功体験を通じて、自分の能力に自信を持つことが大切です。

- 職場環境の改善

- 静かで整頓された作業環境: 刺激の少ない静かな作業環境や整頓されたスペースを確保し、集中力を高めます。

- 適切なツールの提供: 仕事の遂行に適したツールや技術を提供し、生産性を向上させます。

- 雇用機会の提供:適切な雇用機会を提供することが重要です。仕事の内容や環境を境界知能の方に合わせ、適切な支援を提供することで、仕事での適応が向上します。

- スキルの向上

- 自己学習: 職場で必要なスキルや知識を積極的に自己学習し、自分の成長に貢献できるよう努力します。

- トレーニングプログラムへの参加: 職場が提供するトレーニングプログラムに積極的に参加し、新しいスキルや業務の進化に対応します。

- ストレス管理

- ストレス対処法の確立: 自分にとってのストレスの原因を特定し、それに対処する方法を見つけます。リラクゼーションやメンタルヘルスのサポートを活用します。

- 効果的なコミュニケーション

- コミュニケーションスキルの向上: コミュニケーションの障害がある場合、コミュニケーションスキルを向上させるトレーニングを受け、自分の考えや感情を他者に適切に伝える方法を学びます。

- 効果的なツールの活用: メールやチャットなどのテキストベースのコミュニケーション手段を活用し、コミュニケーションの円滑化を図ります。

- 社会的なつながりの機会提供:ソーシャルスキルを向上させ、社会的なつながりを築く機会を提供します。趣味や興味を共有できるグループやコミュニティに参加することで、社交的なスキルを向上させることができます。

- 時間管理

- 優先順位の設定: 仕事やプロジェクトにおいて優先順位を設定し、適切に時間を管理します。カレンダーやタスク管理ツールを活用することが有益です。

- チームワーク

- 協力と柔軟性: チームでの作業が求められる場合、協力し、柔軟に対応することが重要です。他者の意見やニーズを尊重し、協力関係を築く努力をします。

- 自己ケア

- バランスのとれた生活: 仕事とプライベートのバランスを大切にし、適度な休息や趣味に時間を割くことで、メンタルヘルスの維持に努めます。

- 継続的な専門的なサポート

- 専門的な支援を必要とする場合:心理療法やカウンセリングを継続的に受けることが有益です。適切なプロフェッショナルとの連携を保ち、継続的なサポート体制を構築します。

境界知能に関するまとめ

- 個々にサポートが必要

- 境界知能は単独では支援対象とされないが、当事者自身が適切な理解と協力を得ることが重要。

- 理解と配慮・協力が必要である。

- 個別の困難さ

- 生育環境や併存する精神診断により、境界知能者の生活上の困難さは個々に異なる。

- 個別のニーズに寄り添った支援が必要。

- IQだけでなく障害を考慮

- 境界知能者はIQだけでなく、生活上の困難や障害の有無を考慮するべき。

- 精神科診断においては、単にIQでの分類だけでなく、総合的な視点が求められる。

- 将来的な診断の進展

- 「知的発達症」の診断を将来的にはIQだけでなく、フレキシブルづいて判断することが求められる。

- 支援のスタートと社会への啓発

- 将来の支援に期待し、境界知能に関する理解と啓発が社会全体で必要。

- 境界知能者に対する理解が進むことで、適切なサポートが提供されることを期待する。

- 『境界知能と発達障害』

- 著者: マーク・ラッファン

- 発行社: 医学書院

- 『人はなぜ知的ボーダーラインなのか』

- 著者: スティーブ・サイラーマン

- 発行社: 新曜社

- “NeuroTribes: The Legacy of Autism and the Future of Neurodiversity”

- 著者: Steve Silberman

- 発行社: Avery

- “The Complete Guide to Asperger’s Syndrome”

- 著者: Tony Attwood

- 発行社: Jessica Kingsley Publishers